GX改正法案を否決せよ:政府が隠す排出量取引制度の本当のコスト

BBuilder/iStock

GX推進法の改正案が今国会に提出されている。目玉は、「排出量取引制度」と、「炭素に関する賦課金」の制度整備である。

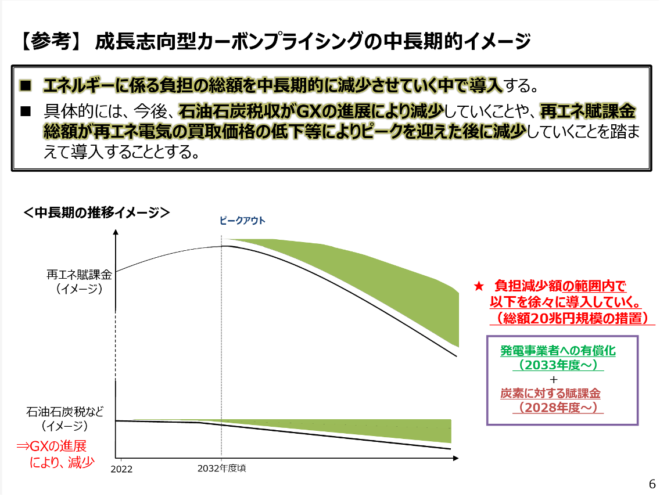

気になる国民負担についての政府説明を見ると、「発電事業者への(政府による排出権売却の)有償化」および炭素に対する賦課金が発生するが、今後、再エネ賦課金が減少し、また、石油石炭税が減少するので、「負担の総額を中長期的に減少させていく中で導入する」となっている(図1)。

まず突っ込みたくなるのは、折角、国民負担が減るなら、なぜわざわざまた国民負担を増やさねばならないのか、ということだ。負担が減るなら、その分、光熱費を安くして国民に還元すべきだろう。

そしてそれ以上に重大なのは、図1は、排出量取引制度制度の本当のコストを著しく矮小化していることである。

排出量取引制度の本質は、排出量を事業者に割り当てて規制する、排出総量の規制である。

排出総量について、日本政府は、2013年から2050年まで直線的にCO2を削減するとして、2013年比で2030年に△46%、2035年に△60%、2040年に△73%という、極端すぎて実現不可能な数値目標を決定し、パリ協定事務局に提出した。

かかる国家目標が存在する状況において、排出量取引制度を導入すると、どうなるか。当然、その国家目標に整合的な排出総量を設定するよう、強い政治的圧力がかかる。

だがこれは、日本経済の破滅である。

経産省系シンクタンクであるRITEの2022年発表の試算(p6)では、2030年に△46%という目標を達成するためのGDP損失は年間約30兆円にも上る。

排出総量を抑制すると、エネルギーコストが上昇して消費が冷え込み、また、産業競争力が失われて輸出が減少するためだ。

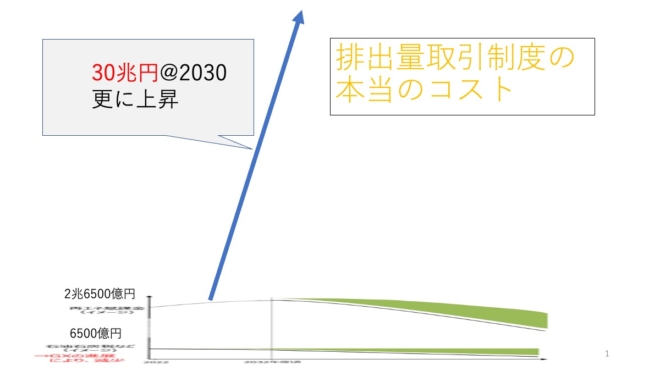

つまり排出量取引制度の本当のコストは図2のようになる。政府が説明しているのはごく一部にすぎない。

図2 排出量取引制度の本当のコスト

現状で再エネ賦課金は2兆6500億円、石油石炭税は6500億円で、政府が説明しているカーボンプライシングの負担は累積で20兆円となっている。だが排出量取引制度の本当のコストは、2030年単年度だけで30兆円にもなるのだ。

30兆円というのは消費税20兆円の1.5倍にあたる莫大な金額だ。

もちろん、30兆円というのは、GX政策全体のコストであって、排出量取引制度のコストではない、と言う反論はあるだろう。だが、GX政策の中にあって、極端な排出総量規制を担うのが排出量取引制度である。ゆえに、この30兆円なるコストの大部分を排出量取引制度に帰着させるのは間違いではない。

この試算にしても、「米国が同様の対策を採る」「原子力再稼働が順調に進む」など、万事うまくいってもこれだけコストがかかる、というものだ。現実には、もっとコストは高くなるだろう。

そして、図2は2030年断面だが、2035年、2040年となると、もっとこのコストは嵩む。

以上の検討をまとめよう。

- 排出量取引制度の本質は、排出総量の規制である。

- 日本は極端な数値目標を掲げているため、それと整合的な排出量取引制度の引き起こすコストは破滅的になる。

- 政府はこのコストを国民に全く説明していない。

今国会は、GX改正法案を否決し、これ以上のGXの制度化を阻止すべきだ。そして、日本は、ほんとうに国民のためになる現実的なエネルギー政策とは何か、ゼロから再検討すべきだ。

■

関連記事

-

10月26日(木)から11月5日(日)まで、東京ビッグサイトにて、「ジャパンモビリティショー2023」が開催されている。 1. ジャパンモビリティショーでのEV発言 日本のメディアでは報じられていないが、海外のニュースメ

-

IPCCは10月に出した1.5℃特別報告書で、2030年から2052年までに地球の平均気温は工業化前から1.5℃上がると警告した。これは従来の報告の延長線上だが、「パリ協定でこれを防ぐことはできない」と断定したことが注目

-

池田信夫アゴラ研究所所長。8月22日掲載。経産省横の反原発テントが、撤去されました。日本の官僚の事なかれ主義を指摘しています。

-

この度の選挙において希望の党や立憲民主党は公約に「原発ゼロ」に類する主張を掲げる方針が示されている。以前エネルギーミックスの観点から「責任ある脱原発」のあり方について議論したが、今回は核不拡散という観点から脱原発に関する

-

細川護煕元総理が脱原発を第一の政策に掲げ、先に「即時原発ゼロ」を主張した小泉純一郎元総理の応援を受け、東京都知事選に立候補を表明した。誠に奇異な感じを受けたのは筆者だけではないだろう。心ある国民の多くが、何かおかしいと感じている筈である。とはいえ、この選挙では二人の元総理が絡むために、国民が原子力を考える際に、影響は大きいと言わざるを得ない。

-

日本は世界でもっとも地震の多い国です。東海地震のリスクが警告されている静岡を会場に、アゴラ研究所はシンポジウムを開催します。災害と向き合う際のリスクを、エネルギー問題や環境問題を含めて全体的に評価し、バランスの取れた地域社会の在り方を考えます。続きを読む

-

2023年4月15日(土曜日)、ドイツで最後まで稼働していた3機の原発が停止される。 ドイツのレムケ環境大臣(ドイツ緑の党)はこの期にご丁寧にも福島県双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、「福島の人々の苦しみ

-

半世紀ほど前から原子力を推進することを仕事としていたが、引退したとたんに自分自身が原発事故で避難しなくてはならなくなった。なんとも皮肉な話だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間