地球温暖化の被害予測が「賞味期限切れ」になっている

地球温暖化というと、猛暑になる!など、おどろおどろしい予測が出回っている。

だがその多くは、非現実的に高いCO2排出を前提としている。

この点は以前からも指摘されていたけれども、今般、米国のピールキーらが詳しく報告したので、紹介しよう。(英文解説、論文)

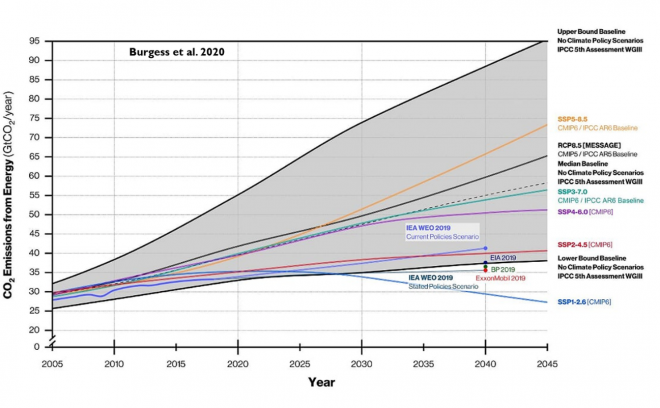

温暖化問題の被害予測で用いられているCO2排出量のシナリオの多くは、すでに現実から大幅に乖離しており、今後数十年でさらに外れてゆく(図)。

図の横軸は年で、縦軸は世界のCO2排出量である。灰色になっている部分は、国連気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change:IPCC)が2013年に報告した第5次評価で用いられた排出量シナリオの範囲である。No Climate Policies とあるのは、政策的にCO2を削減しないシナリオについてのみ表示していることを意味する。

これに対して、2019年に発表された複数の排出量予測が示してある: 。IEA(世界エネルギー機関)、EIA(米国エネルギー省)、英米の国際エネルギー企業であるBP、Exxonmobil。何れもこの業界では代表的なものだ。

見て取れることは、2019年に発表された予測は、何れもIPCCの予測範囲の下限に位置することだ。

IPCCのシナリオが上振れしている理由は、詳しくは論文に書いてあるが、第1に開発途上国における経済成長の想定が高すぎたこと、第2に石炭利用の劇的な拡大を想定していたことによる。

しかもこの2019年の予測はコロナ禍以前のものなので、実際にはもっとCO2排出は低くなるだろう。このように、IPCCの高いCO2排出シナリオは既に「賞味期限切れ」になっており、現実と乖離している。

それにもかかわらず、今もなお、非現実的に高いCO2排出を想定して被害を予測した論文が多数発表されている。

学術界というのはなかなか小回りが利かないことがある。過去の論文を引用するときに、じつはそれは既に誤りと判明している、ということはしばしば起きる。

だが、多大な費用が掛かる温暖化対策についての意思決定をしようというときに、現実離れしたCO2排出シナリオを使ったのでは、判断を誤る。

地球温暖化の被害の評価研究を見るときに、気を付けねばならない点である。

関連記事

-

スマートグリッドと呼ばれる、情報通信技術と結びついた新しい発送電網の構想が注目されています。東日本大震災と、それに伴う電力不足の中で、需要に応じた送電を、このシステムによって実施しようとしているのです。

-

アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行いました。

-

アメリカは11月4日に、地球温暖化についてのパリ協定から離脱しました。これはオバマ大統領の時代に決まり、アメリカ議会も承認したのですが、去年11月にトランプ大統領が脱退すると国連に通告し、その予定どおり離脱したものです。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告では地球温暖化はCO2等の温室効果(とエアロ

-

7月21日(日本時間)、Amazonの創始者ジェフ・ベゾスと3人の同乗者が民間初の宇宙飛行を成功させたとして、世界中をニュースが駆け巡った。ベゾス氏の新たな野望への第一歩は実に華々しく報じられ、あたかもめでたい未来への一

-

直面する東京電力問題において最も大切なことは、1.福島第一原子力発電所事故の被害を受けた住民の方々に対する賠償をきちんと行う、2. 現在の東京電力の供給エリアで「低廉で安定的な電気供給」が行われる枠組みを作り上げる、という二つの点である。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR はサイトを更新しました。

-

提携するIEEIが9月、年末のCOP21を目指して提言書をまとめました。その冒頭部分を紹介します。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間