脱炭素政策はウクライナ戦争時の電気料金暴騰の再来になる

privetik/iStock

政府は脱炭素政策を進めているが、電気料金がどこまで上がるかを分かりやすい形で公表していない。本稿では、公開資料を元に具体的に何円になるのか計算してみよう。

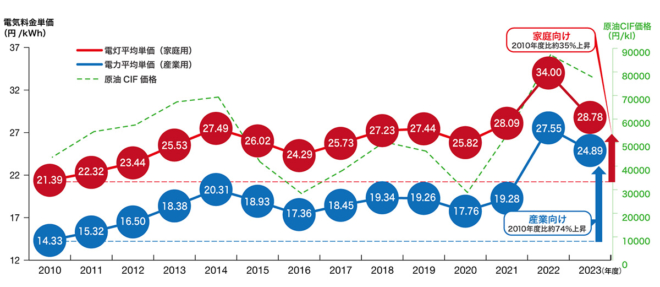

日本の電気料金は東日本大震災以降、大幅に上昇してきた(図1)。

図1 電気料金の推移

出典:資源エネルギー庁

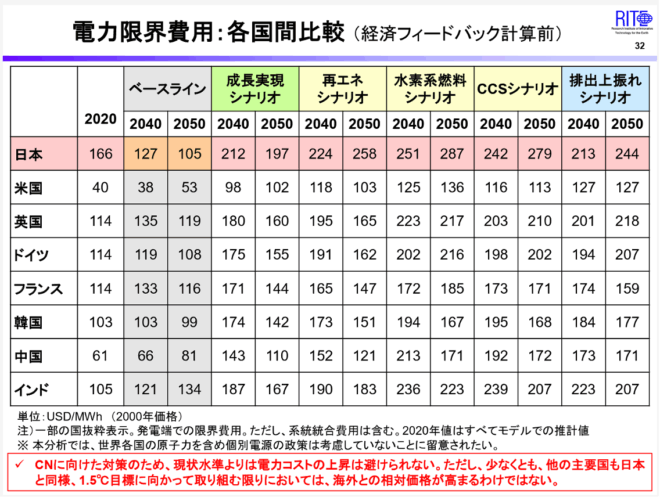

これが今後どうなるか。RITEの推計には、「電力限界費用」がある(図2)。これは電気料金の一部に相当する(より正確に言えば、この電力限界費用とは発電所が販売する電力の価格に相当し、これに「送配電に要する価格」を合計したものが電気料金となる)。

図2 電力限界費用(p32)

出典:2050年カーボンニュートラルに向けた我が国のエネルギー需給分析(総合資源エネルギー調査会第68回基本政策分科会(2024年12月25日)に提示の分析の詳細データ追加版)

図2から数字を拾うと、2020年は166、2040年では「ベースライン」が127、水素系燃料シナリオが251ドル(2000年価格)/MWhなどとなっている。

以下、表1を見ながら計算する(なお、小数点以下は丸めてある。計算を追いたい方のためにエクセルを添付する)。

まず、このモデル試算では為替レートを1ドル=110円としているので、円換算すると、それぞれ18、14、28(円/kWh(2000年価格)となる。

表1 電力限界費用の換算のまとめ

| 2020年 | 2040年 | 2040年 | 単位 |

| ベースライン | 水素系燃料 | ||

| 166 | 127 | 251 | $/MWh(2000年価格) |

| 18 | 14 | 28 | 円/kWh(2000年価格) |

| 17 | 13 | 25 | 円/kWh(2024年価格) |

さらに、内閣府のGDPデフレーターを用いて2024年価格に直すと、1.06で割って、順に17、13、25円/kWh(2024年価格)となる。

電力限界費用の2020年からの変化分だけをこのRITE試算から切り取ると、

2040年ベースライン:△4円

2040年水素系燃料:+8円

となる。つまり、今後、原子力の再稼働などにより、「ベースライン」では電気料金は4円安くなると見通されているのに、脱炭素のコストにより「水素系燃料シナリオ」では電気料金は逆に8円も高くなる。その差は12円/kWh(2024年価格)にも上る、ということになる

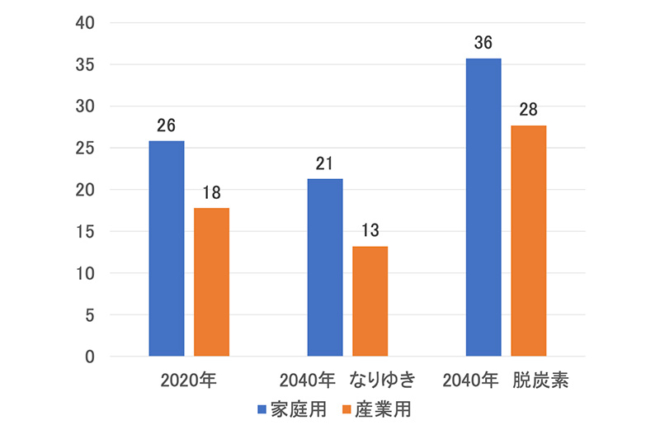

これを図1の電気料金実績(2020年に家庭用26円、産業用18円)に足すと、このモデルがどのような電気料金予測をしているかを計算できる(表2、図3)。なお図3では「ベースライン」を「なりゆき」、「水素系燃料シナリオ」を「脱炭素」と言い換えている。

表2 電気料金の見通し

| 2020年 | 2040年 | 2040年 | |

| ベースライン | 水素系燃料 | ||

| 家庭用 | 26 | 21 | 36 |

| 産業用 | 18 | 13 | 28 |

図3 電気料金の見通し

図3を解釈すると、産業用電気料金は、2020円に18円であったが、これは今後原子力発電の再稼働などによって2040年には13円まで下がる。しかし、脱炭素政策を実施すると、これが28円まで跳ね上がることになる。

同様に、家庭用電気料金は、2020円に26円であったが、これは今後原子力発電の再稼働などによって2040年には21円まで下がる。しかし、脱炭素政策を実施すると、これが36円まで跳ね上がることになる。

図3の「2040年脱炭素」の場合の電気料金(産業用28円、家庭用36円)は、2022年の価格高騰時(産業用28円、家庭用34円)と、偶然だが、とても近い。

つまり、この試算に基づけば脱炭素政策はウクライナ戦争時の電気料金暴騰の再来になるということである。

ウクライナ戦争時以来、日本政府は、電気料金を下げるために累計12兆円もの補助金をばらまいている。その一方で、このような電気料金高騰をもたらす政策を本当に実施するのであろうか?

なお、このモデルの試算は、脱炭素技術の技術開発もその実装も、極めて順調に進むことが想定されている(筆者は現実離れした想定であると思う)。従って、これでも脱炭素による電気料金上昇については、かなり低めの見積もりになっている。

■

関連記事

-

11月11日~22日にアゼルバイジャンのバクーでCOP29が開催される。 COP29の最大のイシューは、途上国への資金援助に関し、これまでの年間1000億ドルに代わる「新たな定量化された集団的な目標(NQCG)」に合意す

-

日米原子力協定が自動延長されたが、「プルトニウムを削減する」という日本政府の目標は達成できる見通しが立たない。青森県六ヶ所村の再処理工場で生産されるプルトニウムは年間最大8トン。プルサーマル原子炉で消費できるのは年間5ト

-

福島県内で「震災関連死」と認定された死者数は、県の調べで8月末時点に1539人に上り、地震や津波による直接死者数に迫っている。宮城県の869人や岩手県の413人に比べ福島県の死者数は突出している。除染の遅れによる避難生活の長期化や、将来が見通せないことから来るストレスなどの悪影響がきわめて深刻だ。現在でもなお、14万人を超す避難住民を故郷に戻すことは喫緊の課題だが、それを阻んでいるのが「1mSvの呪縛」だ。「年間1mSv以下でないと安全ではない」との認識が社会的に広く浸透してしまっている。

-

1. メガソーラーの実態 政府が推進する「再生可能エネルギーの主力電源化」政策に呼応し、全国各地で大規模な太陽光発電所(メガソーラー)事業が展開されている。 しかし、自然の中に敷き詰められた太陽光パネルの枚数や占有面積が

-

東京都は保有する水力発電所からの電力を平成21年度(2009年)から10年間の長期契約で東京電力に販売しているが、この電力を来年度から入札により販売することにした。3月15日にその入札結果が発表された。(産経新聞3月15日記事「東京都の水力発電、売却先をエフパワーに決定」)

-

日本の2020年以降の削減目標の「基準年」はいつになるのか。一般の方にはそれほど関心のない地味な事柄だが、しかし、基準年をいつにするかで目標の見え方は全く異なる。

-

この頃、10年も前にドイツで見た映画をよく思い出す。『In Time』(邦題『TIME/タイム』)。冒頭に荒れ果てた街の絶望的なシーン。人々はみすぼらしく、工場では産業革命時代のままのような錆び付いた機械がどうにかこうに

-

今年の国連気候変動サミットを前に、脆弱な国々が富裕国に対して、気候変動によって世界の最貧困層が被った損失に対する補償を支払うよう要求を強めているため、緊張が高まっている。約200カ国の外交官が11月7日にエジプトのシャル

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間