2050年カーボンゼロの限界:ヴィーツラフ・スミルが語る脱炭素政策の非現実性

gremlin/iStock

2年半前に、我が国をはじめとして、世界の潮流でもあるかのようにメディアが喧伝する“脱炭素社会”がどのようなものか、以下の記事を掲載した。

今回、エネルギー・農業・人口・経済・気象などのグローバルな問題について数々の著作を出している、世界的に著名なマニトバ大学(カナダ、ウィニペグ市)環境学名誉教授のヴィーツラフ・スミルの著書を紹介したい。

最近の著書、「2050. Pourquoi un monde sans carbone est presque impossible」で、「エネルギー転換:希望的観測以外の何物でもない?」と主張している。

以下に、その論点を整理してみた。

はじめに:ネットゼロ2050の非現実性

スミル氏の著書『2050. Pourquoi un monde sans carbone est presque impossible』(2024年)は、欧州連合が掲げる「ネットゼロ2050」目標に対して、その実現可能性について、本質的な疑問を投げかけている。まさにタイトルが示す通り、「炭素を排除した世界はほぼ不可能」であると断じている。これはEUの理想的な脱炭素ロードマップに対する強烈なアンチテーゼといえる。

La transition énergétique : un vœu pieux ?/Energy transition : nothing else than wishful thinking?

1. 化石燃料依存の現実:脱炭素は進まず、むしろ依存は拡大

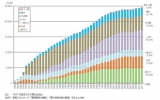

- 一次エネルギーにおける化石燃料の世界消費割合は、1997年の86%から2022年には約82%へと低下した。わずかに4%の改善である。しかし、この相対的な小さな減少とは裏腹に、化石燃料の燃焼による絶対的な消費量は大幅に増加している。2022年には、世界の化石炭素からのエネルギー消費は1997年比で実に約55%も増加した。

- この増加の主な要因は、中国やインドによるものであり、これにより、米国やEUなどの主要経済圏によるCO₂排出削減効果は「帳消し」にされてしまっている。

- 2024〜2025年の中間目標を達成するためには、G20諸国のほとんどが2020年比で50〜60%の排出削減を実施しなければならず、その後はさらに削減を進める必要がある。というのも、世界のエネルギー需要は今後も減ることなく増え続けると予測されているからであり、その増加率は少なくとも10〜15%と見込まれている。

2. 技術・物理的限界:再エネ主体へのスイッチは可能か?

スミル氏は、再生可能エネルギーへの全面移行に伴う技術的・物理的制約を指摘している。

- 規模とスケジュールのギャップ

2050年までに82%化石燃料依存を減らすには、年間電力需要を3.3%増で推移させることになり、2050年には約72PWhに達すると予想される。そのうち58PWhを風力・太陽光で賄うには、2022年水準から17倍への拡大が求められるという過酷な道筋である。

- 素材・インフラの巨大な要件

例えば風力発電は、ガスタービンよりも材料使用量が圧倒的に多く、1MW当たり約500t必要とされ、インフラ整備も膨大となる。同時に、電力網や蓄電設備が十分整備されなければ、再エネの変動性に対応できない。

- 化学・重工業の代替困難性

プラスチック、潤滑油、セメント、鉄鋼、アンモニアなどの大量生産は、現時点では化石燃料に依存している。グリーン水素による代替は試験段階にあるものの、92Mt(鉄鋼)や44Mt(アンモニア)の年間生成を支えるには技術・資源的にも未整備である。

3. 経済・社会的コスト:非常に重い代償

- 資源採掘と供給圧力:再エネ普及のためには大量のレアメタルや化学素材が必要で、それらは新たな環境負荷や資源争奪を引き起こす可能性がある。

- 経済負担の集中:再エネ関連設備・インフラの整備には政府や民間への財政支出が必須であり、その負担が小規模・低所得世帯に偏る懸念もある。

- 産業構造の変化による摩擦:脱炭素化が脱工業化につながり、失業や地域経済の疲弊を招きかねず、社会的・政治的リスクが高まる。

4. 科学的基盤への懐疑:CO₂温暖化仮説の再検討

記事は 地球温暖化モデルへの批判も取り上げている。

- 気候系のカオス的性質:気候変動は多因子的・非線形的であり、CO₂だけに焦点を当てるのは単純化しすぎている。

- モデル自明性の問題:「CO₂の増加が温暖化を引き起こす」と仮定したモデル設計そのものが循環論的で、独立した根拠を欠く可能性がある。

- 自然変動の重視:太陽活動、雲、海洋循環などの影響が強く、現行モデルではそれらの影響が過小評価されている。

これにより、IPCCを含む気候予測モデルは「数学的に信頼性が低い、あるいは無意味」と評価されることがある。

5. 政治・イデオロギー的視点

- スミル氏らは、気候警告や脱炭素政策が資本主義批判や政治的イデオロギーとして利用されると懐疑的立場を取っており、科学的議論よりも情緒的・政治的プロパガンダと見なす視点を強調している。

- 欧州グリーン・ディールやCOPなどの大規模な気候政策が、民主的・地域的・国益的なエネルギー政策より優先されている点に異議を唱えている。

6. 結語:現実との乖離と代替提案

記事の総括として、「ネットゼロ」や再生可能エネルギーへの全面的転換は、技術的・物理的・経済的・科学的に現実との隔たりが大きく、理想主義に過ぎず「空想(wishful thinking)」だと結論付けている。

その上で、スミル氏らはむしろ次のような代替路線を示唆している。

- 化石燃料との共存:段階的な導入と効率改善による安定的な移行。

- 現実に根差したエネルギー政策:国家ごとの事情(資源・需要構造・経済特性)を踏まえた戦略的判断。

- 科学的多元主義:CO₂中心の単線的モデルに依存せず、複数メカニズムを考慮した気候政策を。

おわりに

スミル氏の視点は、脱炭素路線への盲目的な追従に警鐘を鳴らし、「理想」よりも「リアリズム」を優先すべきとしている。科学的信頼性、政治・イデオロギー的などの5つの観点から、「ネットゼロ2050」は過大広告であり、現実的には段階的・柔軟な脱炭素政策への転換が求められると主張している。

最近、環境省などは、“気候変動についての誤情報”を監視するという趣旨の発表を行った。早速、Abema TVでも、これについて議論する番組を放送していた。

地球温暖化を支持する専門家の論拠は、気候変動の科学性であり、IPCCが公表している気候モデル、シミュレーション、その結果の解釈と適用が科学性を担保しているという議論のようである。

筆者は、IPCC関係者の議論は、科学的な適性のプロセスを踏んでいないと判断している。つまり、仮説、モデル化、シミュレーション、実測値との検証、モデルの再構築、シミュレーションのやり直し、検証という一連の試行錯誤のプロセスが適正にやられていないと考えている。それにIPCC自体、2009年にClimategateを起こした張本人であり、信頼性を大きく失墜させたいわくつきの国連機関である。

最も正確な温度は、ヒートアイランドによる地上の熱の影響を受けやすい百葉箱などを使った地上測定ではなく、衛星からの測定であると言われる。測定のプロトコールからして、おかしいのである。

スミル氏の主張に対して、地球温暖化を擁護する人たちは、どのような反論をするのであろうか?

関連記事

-

前々回、前回と、企業のカーボンニュートラル宣言がESGのG(ガバナンス)、S(社会性)に反することを指摘しました。今回は世代間の問題について考えます。 2030年CO2半減目標は将来世代への足枷になる 自助努力で100%

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 新型コロナウイルスの緊急事態宣言が7都府県に発令されてから、およそ3週間が経ちました。様々な自粛要請がなされる中、宣言の解除予定である5月を心待ちにされている方もいらっしゃると思います。

-

オーストラリア戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)の報告「重要技術競争をリードするのは誰か(Who is leading the critical te

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難③) 田中 雄三 風力・太陽光発電の出力変動対策 現状の変動対策 出力が変動する風力や太陽光発電(VRE)の割合が増大すると、電力の積極的な需給調整が必要になります。前稿③の「E

-

G7首脳が原爆資料館を視察 G7広島サミットが開幕し、各国首脳が被爆の実相を伝える広島平和記念資料館(原爆資料館)を訪れ、人類は核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならないとの認識共有を深めた。 しかし現実にはウクライナを侵

-

カリフォルニア州でディアブロ・キャニオン原発が2025年までに停止することになった。これをめぐって、米国でさまざまな意見が出ている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間