脱炭素社会とはどういう社会、そしてESGは?

gremlin/iStock

WEF(世界経済フォーラム)や国連が主導し、我が国などでも目標としている「2050年脱炭素社会」は、一体どういう世界になるのだろうか?

脱炭素社会を表すキーワードとして、カーボンニュートラルやゼロ・エミッションなどがある。その号令の下、化石燃料の使用を減らす、使用しないなどが謳われ、バンカー筋も石炭や石油事業に対する設備投資を止めると宣ったり、それらの設備を座礁資産などと呼んだりしている。一方、太陽光や風力などの再生可能エネルギーには多額の投資を行っている。

将来訪れようとする脱炭素社会とは

歴史を技術とともに少し遡ってみよう。100年余り前、250を超える最先端の炭化水素処理技術や精製技術が発見された。その影響は現在まで及んでおり、地球上に住む80億の人々のために役立っていることがわかる。

現在石油から6,000以上もの製品がつくられ生活を豊かにしている。また、乳幼児死亡率を下げ、平均寿命を約40年から80歳以上に延ばし、飛行機、列車、船、自動車で世界のどこへでも移動できるようにし、天候による死亡をほぼゼロにしてきた。これらは1900年以前の社会には存在しなかったものである。

それから100年遡った1800年代には、脱炭素社会が存在しており、いまのような化石燃料製品が豊富にある時代とは異なっており、人々の生活も豊かではなく健康も保証されていなかった。

脱炭素社会の再来となると、化石燃料(石炭や石油など)の使用を極端に制限することになるため、その程度は社会環境によるが、200年以上前の世界が再来することになり、病気や栄養失調、天候による死者が何十億人発生する可能性も考えられる。

脱炭素化に向かうことは、人類の9%、国際貧困線以下で暮らす約7億人から、裕福で健康な国が当たり前に享受している製品と生活水準を奪う、あるいは遅らせることにもなる。つまり、化石燃料の生産と使用を止めれば、過去数世紀の間になされた進歩の多くを覆すことになる。

ESG推進者が理解していないこと

WEFや国連は、ESG(環境・社会・ガバナンス)の導入に邁進している。ESGを推進しようとする銀行や投資家たちが十分理解していないのは、化石燃料、とりわけ石炭や原油の主な用途は発電ではなく、経済や生活の存続と繁栄に必要なあらゆるものの原料となる誘導体や燃料の製造であるという現実である。

エネルギーだけを取ってみても、ここ数年、欧州をはじめとしてエネルギー危機が起きており、一旦、石炭火力を止めていた欧州各国も、そうしたプラントを再開して急場を凌いでいる。また、天然ガスをロシア以外の国から調達するために、新興国の経済に必要なエネルギー源まで奪おうとしており、なりふり構わぬ姿勢を世界に晒している。それでも頑なに、「これは緊急事態なので脱炭素の動きは継続させる」と主張する厚かましさだ。

間欠的で連続性のない風力や太陽光に依存している限り、「エネルギーは風の吹くまま、お天道様のご機嫌次第」、今回のようなエネルギー危機が、必ずや再来するであろう。

さらに、太陽光や風力は、電気を間欠的に発電するだけであり、石炭や原油を原料とする製品を作ることはできない。それでいて、ソーラーパネルや風力発電機の部品の大半は原油から作られる石油派生品で作られているため、自然エネルギーは原油なしでは成り立たないのである。

欧州のエネルギーの現実から、政治家、政策立案者、投資家、メディアなどは、脱炭素化が意味する影響の大きさを理解しなければならない。

無知が及ぼす影響

石炭や原油の利用や産業からの撤退が望ましいという無知が蔓延すると、取り返しのつかない損害を与えるだけでなく、それらを原料として作られる多くの製品の供給不足と価格高騰を消費者に与えることになる。

この運動を推進する銀行や投資家は、化石燃料から撤退することが温室効果ガス排出を削減できるとして、ウォール街ではESGを歓迎している。バイデン大統領と国連の両方が経済とエネルギー・インフラを再構築するための手段として、ESGについて投資界との共謀を支持しているとのこと。

化石燃料すべてから撤退するなら、その前に今日の社会と経済を維持するために、それに代わるものを探しておく必要があるのは論を待たない。

ESGこそ止めるべきとき

ESGの進展に伴い、銀行や投資家が、現代社会にとって不可欠な石炭や石油製品の特性を知らないことが露呈された。石炭や原油の使用を止めようとする努力は気候変動ではなく、当たり前に享受している製品と生活水準を奪う、あるいは遅らせることにもなるため、文明に対する最大の脅威である。

彼らは、自分たちの目的のために「進歩的な」経済やライフスタイルを再構築しようとしているが、これは極めて危険なものであり。一般の消費者は、このようなことを頼んだ覚えもなければ、それを許したこともない。従って、有用な化石燃料の利用を止めてしまうことは不道徳、無責任なことである。

ESGは大銀行と大手投資会社の癒着を進めるものでもあり、発展途上国の人々に、大きな欠乏とインフレとを与え、継続的で絶望的な貧困に晒すことにもなる。今こそ化石燃料の利用を禁じるのではなく、ESGを禁止する時が来ている。

関連記事

-

監督:太田洋昭 製作:フィルムボイス 2016年 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電も電力不足もないが、エネルギーをめぐるさまざまな問題は解決していない。現実のトラブルから一歩離れ、広

-

これが日本の産業界における気候リーダーたちのご認識です。 太陽光、屋根上に拡大余地…温室ガス削減加速へ、企業グループからの提言 245社が参加する企業グループ、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は7月、GH

-

NHKで流れた福島原発事故の映像、ここに使用済核燃料が保管され一時的にその溶融の危険が指摘された。

-

福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の流出により、食品の放射能汚染がにわかにクローズアップされている。事故から10日あまりたった3月23日に、東京都葛飾区にある金町浄水場で1kgあたり210ベクレルの放射性ヨウ素が検出されたことが公になるや、首都圏のスーパーマーケットに置いてあったミネラルウォーターがあっという間に売り切れる事態に発展した。

-

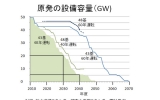

現在の日本のエネルギー政策では、エネルギー基本計画(2014年4月)により「原発依存度は、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」こととなり、電力事業者は今後、原発の新増設が難しくなりました。原発の再稼動反対と廃止を訴える人も増えました。このままでは2030年以降にベースロード電源の設備容量が僅少になり、電力の供給が不安定になることが懸念されます。

-

先日のTBS「報道特集」で「有機農業の未来は?」との特集が放送され、YouTubeにも載っている。なかなか刺激的な内容だった。 有機農業とは、農薬や化学肥料を使わずに作物を栽培する農法で、病虫害に遭いやすく収穫量が少ない

-

トランプ政権は日本の貿易黒字を減らすように要求している。「自動車の安全規制が非関税障壁になっている」と米国が主張するといった話が聞こえてくる。 だが、どうせなら、日本の国益に沿った形で減らすことを考えたほうがよい。 日本

-

第6次エネルギー基本計画は9月末にも閣議決定される予定だ。それに対して多くの批判が出ているが、総合エネルギー調査会の基本政策分科会に提出された内閣府の再生可能エネルギー規制総点検タスクフォースの提言は「事実誤認だらけだ」

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間