原子力への理解のために-専門家は一歩踏み出し説明を

長期的なベースロード電源の設備容量減少の懸念

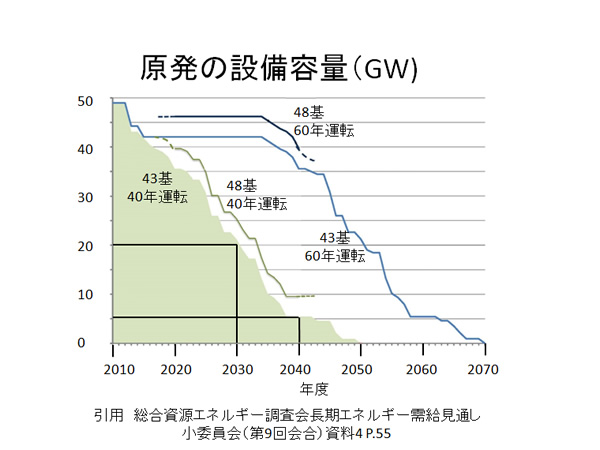

現在の日本のエネルギー政策では、エネルギー基本計画(2014年4月)により「原発依存度は、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」こととなり、電力事業者は今後、原発の新増設が難しくなりました。原発の再稼動反対と廃止を訴える人も増えました。このままでは2030年以降にベースロード電源の設備容量が僅少になり、電力の供給が不安定になることが懸念されます。「図表1」で示すように、今後は原子力の設備容量は減っていくでしょう。

(図表1)

(図表1)この背景には、東京電力福島第1原発事故以降、原発の安全性と使用済み核燃料と高レベル放射性廃棄物の処分に不安を感じる人が急増したことが原因にあります。

総合科学技術の難しさ

この不安を払拭するように説明して、原子力への理解と支持を取り戻さなければ、この原子力の窮状を打破することはできません。ところが、原子力について知りたくて、情報源をWebサイト等に求めてみると、放射線から構造・耐震までさまざまな科学技術情報が並んでいますから、とても理解できないとあきらめてしまうのではないでしょうか。

若い人たちに原子力技術を体系的に学べるようにするために、大学や大学院では原子力工学を教えています。最近は原子力分野の人材不足が叫ばれていますから、社会人に対しても基礎からしっかり学習することができる再教育の機会を提供することが重要です。短期の原子力強化コースを設けて集中的に学べるようにすることも効果があるでしょう。いろいろな取組を通じて、原子力分野の人材育成は促進されることと思います。

不安を解消するための根幹技術の理解促進

一方で、これとは別に一般の多数の人に対して、不安を解消するための原子力の説明も必要です。そうでなければ、ベースロード電源として原発を今後も利用していき、いずれ近いうちの新増設も視野に入れて、国民の支持を得ることはできないからです。

それには、どうしたらよいかが一番の問題です。現状では技術的な疑問にわかりやすく答える状態になっていないようです。つまり専門家も「難しい」とあきらめ、一般の方も最初から難しいと、問題を調べないようになっていると、思えます。

原子力について説明をする際には、今全体の中でどの部分を説明しているのかを明瞭にして、錯綜する議論をすっきりと整理することからはじめなければなりません。原子力には、政治、経済、社会、地域・自治体、環境・資源、安全保障などのいわゆる政治・経済・社会問題も関わっていますから、まずそうした問題と、純粋な科学技術の議論は区別したほうが明快になります。

多分、人々にとっては科学技術の部分が最も難解ですから、原子力の専門家はわかりやすくそこを解き明かすことが一番大事な仕事であると思います。

そして純粋な原子力の科学技術であっても、それを構成している専門分野は非常に多岐にわたっています。この点をさらに整理して考えると、原子力を活用する科学技術は、原子力発電所の設計・運転や核燃料・廃棄物の取扱いに関わる根幹の技術と、それを支える周辺技術からなっています。

周辺技術の説明に重点を置き過ぎると、枝葉末節の議論となって、技術の根幹が見えなくなってしまいます。そのことが、一般の人たちにとって原子力技術がわかりにくい原因の一つではないかと考えています。根幹の部分をしっかり理解されれば、周辺技術はおのずから理解されると思います。

化学的燃焼と原子炉の核反応の原理の違いの説明

以上まで、抽象的な話になりましたが、「根幹の部分」の例を考えてみましょう。「火でものを燃やす際に安全に熱を発生させるにはどうしたらよいか、その原理は何か」と尋ねれば、誰でも大体説明できるはずです。ところが、「原子炉で核分裂連鎖反応を起こして、安全に熱を発生させるにはどうしたらよいか、その原理は何か。」と尋ねると答えられない人が大部分です。

この点が根幹であって、それほど難しくないので基本的な常識として理解してもらいたいと思います。こう言うと、「物理学や熱学や材料学を深く学ばなければ、それはとうてい無理だ」と原子力の専門家に言われてしまいます。しかし、「火でものを燃やすこと」は、化学反応や熱学を学ばなくても人類はできました。それと同じで、「原子力の原理」もそう難しいことではないと考えています。物が燃える(燃焼)ことは反応熱と酸素の移動で制御され、原子力の場合は中性子の数とエネルギーで制御されています。

原子力利用への支持拡大のために

私の大学院の講義では、原子力工学が専門でない学生にも、説明を工夫すれば理解されています。わずかな工夫によって、原発の運転や核燃料・廃棄物の取扱が科学技術によって安全に行えることを多くの人たちに理解されるようになれば、原子力利用への支持も大きく広がることと期待しています。

それには専門家の説明の工夫が必要でしょう。原子力技術の根幹の部分のわかりやすい説明によって原子力をめぐる過度な不安は、少しではあるものの解消の方向に進むでしょう。

高橋実・東京工業大学 原子炉工学研究所教授(研究室ホームページ)

(2015年10月5日掲載)

関連記事

-

「世界で遅れる日本のバイオ燃料 コメが救世主となるか」と言う記事が出た。筆者はここでため息をつく。やれやれ、またかよ。バイオ燃料がカーボンニュートラルではないことは、とうの昔に明らかにされているのに。 この記事ではバイオ

-

米国のバイデン大統領は去る2月7日に、上下両院合同会議で2023年の一般教書演説(State of the Union Address)を行った。この演説は、年初にあたり米国の現状について大統領自身の見解を述べ、主要な政

-

「口では福島支援と言いながらちっとも支援していない」。原子力規制委員会の田中俊一委員長は9月11日の記者会見で、福島第一原発事故の汚染水漏れで福島県や近県の水産物を敬遠する動きが国内外で強まっていることに不満を示した。

-

監督:太田洋昭 製作:フィルムボイス 2016年 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電も電力不足もないが、エネルギーをめぐるさまざまな問題は解決していない。現実のトラブルから一歩離れ、広

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、「IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱

-

1.ネットゼロ/カーボンニュートラル 東京工業大学先導原子力研究所助教の澤田哲生氏が、ネットゼロ/カーボンニュートラルの意味について説明している。 ゼロカーボンはいばらの道:新たなる難題 引用すると、 ネットゼロ/カーボ

-

評価の分かれるエネルギー基本計画素案 5月16日の総合資源エネルギー調査会でエネルギー基本計画の素案が了承された。2030年の電源構成は原発20-22%、再生可能エネルギー22-24%と従来の目標が維持された。安全性の確

-

“ドイツのソフトな全体主義化”。陰謀論だと言われることは承知の上で、随分前からこの問題に言及してきた。ドイツで起きる出来事を真剣に定点観測するようになってすでに20年あまり、政治や世論の転換前の兆候として、メディアで使わ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間