再エネ賦課金と原子力停止が電気料金高騰の元凶

Stefan Pinter/iStock

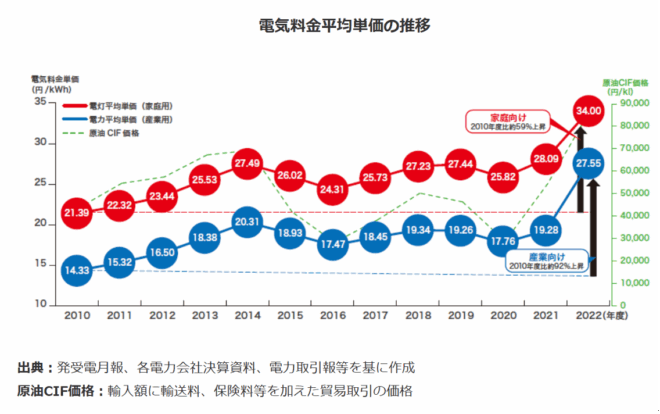

日本の電気料金は高騰を続けてきた。政府は、産業用及び家庭用の電気料金推移について、2022年度分までを公表している。

この原因は①原子力停止、②再エネ賦課金、③化石燃料価格高騰なのだが、今回は、これを数値的に要因分解してみた。

まず3つの要素の経緯を見てみよう。

第1に、再エネ賦課金の推移である。これは一本調子に増え続けた。

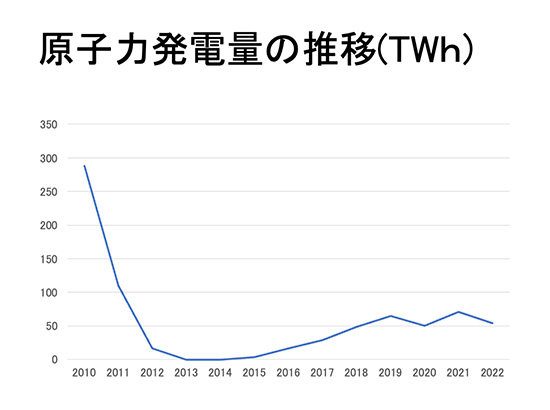

第2に、原子力停止の状況である。2011年の東日本大震災以来、再稼働は遅々として進まず、原子力発電電力量は低迷を続けてきた。

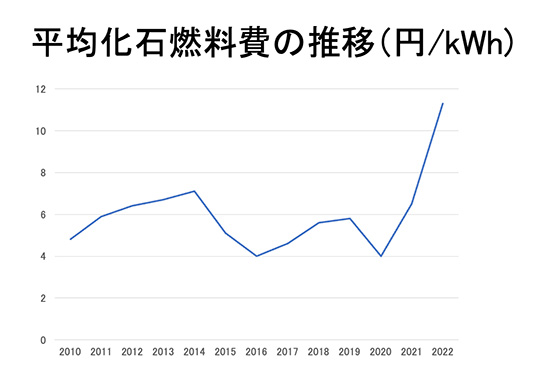

第3に、化石燃料価格は、上下してきたが、2021年から22年にかけては高騰した。石炭・天然ガス・石油それぞれについて、日本の輸入価格(CIF価格)と燃料別の発電電力量を用いて平均燃料費を求めると、以下のような推移を示してきた。

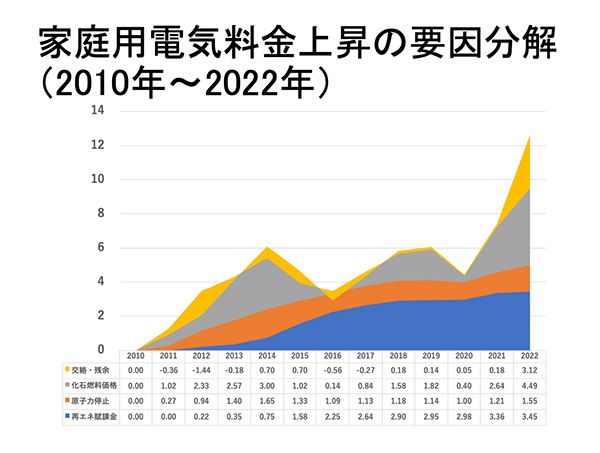

以上のデータを用いて、この期間中(2010年から2022年)における電気料金上昇についての要因分解を行う。

手順としては、まず再エネ賦課金の寄与ははっきりしている。次いで、原子力停止と化石燃料価格上昇の影響を計算するのだが、これは計算する順序によって答えが変わらないように、Shapley平均要因分解という手法で案分する。以上3つの合計を、産業用・家庭用電気料金の実績値から差し引いたものを、「交絡・残余」として求める。

結果は、産業用・家庭用について以下のようになる。

交絡・残余項がマイナスの場合の図示がうまく出来ていないが、詳しくは数値を見て頂くことでご勘弁願いたい。

両図を見ると、産業用・家庭用共に結論は共通で、再エネ賦課金、そして原子力停止が電気料金上昇の底堅い要因になっていることが分かる。

もちろん、化石燃料価格が上下することでも電気料金は大きく影響を受け、とくにウクライナでの戦争が勃発した2022年には電気料金の急激な高騰を招いた。ただし、その後、執筆現在(2025年7月)になると、化石燃料価格はかなり落ち着いてきた。

その一方で、再エネに関しては、日本政府は第7次エネルギー基本計画において2040年には発電構成の4~5割を再エネで賄うとしている。再エネは現状では2割であり、しかもそのうち半分にあたる1割は水力なので、これは太陽光・風力発電等を現状の3~4倍にすると言う意味になる。

これを本当に実現するとなると、バッテリー導入や送電線建設の費用など、系統統合費用も大きくなり、負担はこれまでの再エネ賦課金を遥かに超えるだろう。これは今後一層の電気料金高騰を招くのではないかと筆者は危惧している。

■

関連記事

-

小型モジュラー炉(Small Modular Reactor)は最近何かと人気が高い。とりわけ3•11つまり福島第一原子力発電所事故後の日本においては、一向に進まない新増設・リプレースのあたかも救世主のような扱いもされて

-

我が国の2030年度の温室効果ガスの削減目標について、2050年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、2013年度から46%削減を目指すこと、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていきます。トップレベルの

-

オーストラリア環境財団(AEF)は、”グレートバリアリーフの現状レポート2024(State of the Great Barrier Reef 2024 )”を発表した(報告書、プレスリリース)

-

経済産業省において10月15日、10月28日、と立て続けに再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下「再エネ主力電源小委」)が開催され、ポストFITの制度のあり方について議論がなされた。今回はそのうち10月15日

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。 今回のテーマは「アメリカの環境政策と大統領選挙」です。 アメリカではグリーン・ニューディールという大胆な地球温暖化対策が議会に提案され、次の大統領選挙とからんで話題にな

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

-

太陽光発電を導入済みまたは検討中の企業の方々と太陽光パネルの廃棄についてお話をすると、ほとんどの方が「心配しなくてもそのうちリサイクル技術が確立される」と楽観的なことをおっしゃいます。筆者はとても心配症であり、また人類に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間