サナエ総理の6つの力:日米同盟のさらなる黄金時代へ

首相官邸HPより

サナエあれば、憂いなし

日米首脳会談は友好的な雰囲気の中で始まった。日米双方にとって憂いなき日米関係の強靭化のはじまり。

〝サナエあれば、憂いなし〟の幕開けである。

28日、迎賓館での首脳会談の開始前。双方の側近たちの交歓の場面が映されていたが、ルビオ国務長官、ベッセント財務長官、ラトニック商務長官、赤澤経済産業大臣、茂木外務大臣、片山財務大臣らが通訳を介さず思い思いに言葉を交わしていた絵図がとても印象的だった。

英語という共通言語で意思疎通がはかれる・・・

これは日米のあたらしい時代を開いていくうえで非常に重要なことだと思う。

わたしはこの場面を見て、サナエさんはこのような機会があることを見越してサナエ内閣の布陣も考案したのだと思う。

まさにサナエあれば憂いなし、である。

©産経新聞(2024/9/9 前回の総裁選)

日米の新たな黄金時代——6箇条のサナエ『力』

日米関税交渉が合意され文書に署名がされた。これは大きなインパクトをもつ。ポイントは、自動車などの関税が15%。日本から米国への投資が約80兆円。これらに加えてレアアースのサプライチェーンを日米を基軸に新たに構築することも含まれている。

TV画面からキャプチャー

トランプ大統領は今回の来日の前にマレーシアを訪問して重要鉱物の貿易に関する覚書に署名している。それにより、米国はレアアース(17種の希土類元素の総称)などの重要鉱物の調達先を中国以外にも拡大できることになった。なお、現在世界に流通しているレアアースの約90%を中国が供給している。レアアースは、皆さんご存知のように、ソーラーパネルからスマートフォンなど広範な電子機器に不可欠な物質である。

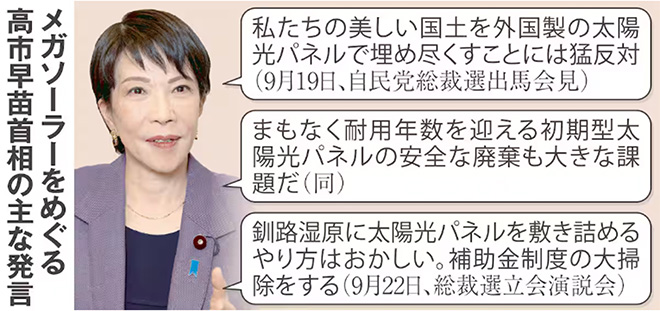

サナエさんは、中国製の太陽光パネルが日本の国土を侵食していることを憂えており、日本発のペロブスカイト太陽電池の実用化と国内生産を目指しているフシがある。つまり、その意味からもこのレアアースの合意が文書化された意義は大きい。

©産経新聞(2025/9/25)

高市総理によれば、日米同盟の新たな黄金時代のキーポイントは、つぎのひとことに凝縮されていると私は思う。

「わたしはこれから日本の国力、つまり外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、人材力を強くするリーダーとして働く決意だ」

これら6箇条の『力』がサナエ施政に底通するということである。

特に、防衛に関してはすでに防衛費の増額方針をトランプ大統領の来日前からサウンディングしていたこともあって、大統領の口から次の言葉を引き出すことに成功している。

「また日本も、防衛力や防衛費に関して、かなり増加をされると聞いている。この他米国から防衛装備品の調達をするということで、米国はベストな戦闘機・ミサイルなどをもっている。もちろん使いたくはないが、このような調達に関しても感謝申し上げたい。(中略)・・・非常にエキサイティングな時代になっていく」

マリーン・ワンと日本製原潜

高市総理は「日米同盟の新たな黄金時代をトランプ大統領とつくりたい」と強調し、これを受けトランプ大統領は「この関係はこれまで以上に強いものとなるだろう。我々は最も強固な水準の同盟国だ」と表明した。

両首脳は会談後、大統領専用ヘリコプター「マリーン・ワン」に同乗し、米海軍横須賀基地(神奈川県横須賀市)を視察した。

〝最も強固な水準の同盟国〟を支える重要な要素が日米安全保障条約という名の軍事同盟であり、横須賀基地はその象徴としての位置付けがある。

つまり、日米首脳会談の直後に、マリーン・ワンに同乗して横須賀基地視察は、これまでになく〝強固な同盟国の幕開け〟になんとも相応しいエクスカーションである。

これは主に日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国による「日米豪印戦略対話(Quadrilateral Security Dialogue)」にたいして、強固な同盟関係の拡大へのアピールになるであろう。同時に日本の敵基地攻撃能力(反撃能力)を持つミサイル垂直発射装置(VLS)搭載の最新鋭原子力潜水艦の開発保有を後押しする動きであると私はみている。

原潜のVLS、ハッチ(蓋)を開いた状態©️Wikpedia

原子力空母ジョージ・ワシントンに到着したトランプ大統領は、高市総理を横に、在日米軍および自衛隊員を前に演説した。そのなかで大統領は、「インド太平洋を自由で開かれたものとし、この地域の平和と繁栄の基盤とする決意を新たにした」と語った。一方、高市総理は、日本の防衛力を抜本的に強化し、「トランプ大統領と日米同盟をさらなる高みに引き上げる」との決意を新たにした。

原子力空母ジョージ・ワシントンで演説するトランプ大統領

©️日経新聞

私は、〝高市総理〟が絶妙のタイミングで誕生したと思う。前任者やポエム・ステマの人では、かようなパフォーマンスは敵わなかっただろう。

トランプ大統領は高市総理を「偉大な総理になるだろう」と賞賛し、日米同盟の強固な結束をアピールしている。

関連記事

-

透明性が高くなったのは原子力規制委員会だけ 昨年(2016年)1月実施した国際原子力機関(IAEA)による総合規制評価サービス(IRRS)で、海外の専門家から褒められたのは組織の透明性と規制基準の迅速な整備の2つだけだ。

-

メタンはCO2に次ぐ温室効果ガスとして知られている。IPCC報告を見ると、過去、CO2による温暖化が約0.8℃だったのに対してメタンは約0.5℃の温暖化を引き起こした、としている(下図の左から2番目のMethane)。

-

6月1日、ドイツでは、たったの9ユーロ(1ユーロ130円換算で1200円弱)で、1ヶ月間、全国どこでも鉄道乗り放題という前代未聞のキャンペーンが始まった! 特急や急行以外の鉄道と、バス、市電、何でもOK。キャンペーンの期

-

はじめに 原子力発電は準国産エネルギーとされているが、周知のとおり日本にはウランがない。それでも「準国産」として扱われるのはなぜなのかを論ずる。 原子力発電の燃料は火力発電の100万分の1 原子力発電の燃料が準国産とされ

-

日独エネルギー転換協議会(GJTEC)は日独の研究機関、シンクタンク、研究者が参加し、エネルギー転換に向けた政策フレームワーク、市場、インフラ、技術について意見交換を行うことを目的とするものであり、筆者も協議会メンバーの

-

はじめに この二十年間、ヨーロッパは世界のどの地域よりも熱心に「グリーンエネルギー」と「脱炭素」に取り組んできた。再生可能エネルギーを大規模に導入し、化石燃料からの離脱を政治目標として掲げ、「気候リーダー」を自任してきた

-

>>>(上)はこちら 3. 原発推進の理由 前回述べたように、アジアを中心に原発は再び主流になりつつある。その理由の第一は、2011年3月の原発事故の影響を受けて全国の原発が停止したため、膨大な費用が余

-

豪州と欧州で停滞する水素プロジェクト 昨年11月のニュースだが、関西電力が丸紅などと豪州で計画していた水素製造事業から撤退するとの報が流れた。プラントや収支計画などの基本設計を詰める中で、製造コストが想定以上に高く、採算

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間