EPAが疑義を示すバイオマス神話:再エネ賦課金に転嫁される脱炭素の歪み

urbazon/iStock

脱炭素、カーボンニュートラル、ネットゼロ。これらの言葉は、いまや疑う余地のない「正解」として共有されている。一般には、木質バイオマスについて次のように説明されることが多い。

木々は成長過程で大気中の二酸化炭素(CO2)を吸収しており、その木を燃やして排出されるCO2は、もともと吸収した分を戻しているだけなので、プラスマイナスで見ればトータルはゼロになる、という整理である。

しかし近年、米国環境保護庁(EPA)は、こうした説明を前提にした「無条件のカーボンニュートラル」扱いには慎重な見直しが必要だとの認識を示し始めている。問題は理念ではない。物理と工学、そして時間軸である。

1. 石炭の起源は、植物バイオマスである

まず確認すべき基本がある。石炭は、太古の植物が地中に埋没し、長い時間をかけて炭化したものであり、その起源は明確に植物バイオマスである。

物質的に見れば、

- 木質バイオマス:最近の植物

- 石炭:昔の植物

という違いしかない。

それにもかかわらず、木質バイオマスは再生可能エネルギーとして優遇され、石炭は絶対悪として排除される。この善悪二分法は、自然科学的必然というより、政策設計上の都合によって作られた整理である。

2. 「プラスマイナスゼロ」という説明が抱える時間差

先の説明が直感的に受け入れられやすい理由は、「収支がゼロ」という分かりやすさにある。だが、この整理には決定的に欠けている視点がある。それが時間軸だ。

木を燃やせば、CO2は即座に大気中へ排出される。一方、その炭素を再び森林が吸収・固定するには、数十年、場合によっては100年近い時間が必要となる。これは、排出と吸収が同時に起きているわけではない。排出を現在に集中させ、吸収を未来に先送りしているのである。

EPAが問題視しているのも、将来の吸収を仮定して現在の排出を相殺するという、会計的な整理が物理的現実を反映していない点だ。燃焼時に排出されるCO2は、石炭であれ木材であれ、物理的に区別できない。

3. 水分という、最も基本的な工学的制約

さらに見落とされがちなのが、含有水分という燃焼工学の基本である。

豪州ビクトリア州の褐炭は、含有水分が約60%とされ、「水を燃やしている」と批判されてきた。そのため、脱水・乾燥に要するエネルギー負荷が正面から問題視されてきた。

ところが、伐採直後の木質バイオマスの含有水分も45〜60%に達し、褐炭とほぼ同水準である。この状態では燃料としての効率は極めて低く、そのままでは実用にならない。

実際に発電に用いられる木質バイオマスは、自然乾燥や強制乾燥、ペレット化といった工程を経て、含水率5〜10%まで下げられている。

つまり、乾いた木質バイオマスは自然に存在するのではなく、相当量のエネルギー投入によって作られている。

4. 見えなくされた乾燥負荷と評価の歪み

褐炭の場合、脱水・改質に要するエネルギーは「非効率」として明示的に問題視される。一方、木質バイオマスでは、乾燥や加工に使われたエネルギーは、制度上ほとんど評価されない。

燃焼段階だけを切り取り、「再生可能」「排出ゼロ」とする評価は、ライフサイクル全体を意図的に見ない姿勢に等しい。EPAの指摘は、バイオマスそのものというより、こうした評価手法の前提への警鐘と理解すべきだろう。

5. 再エネ賦課金として社会化されるコスト

乾燥・加工・輸送に要したエネルギーとコストは、当然ながら発電コストに反映される。日本では、木質バイオマス発電は固定価格買取制度(FIT)の対象となり、高値で買い取られる。その差額は、再エネ賦課金として電気料金に上乗せされ、国民全体が負担している。

特に輸入ペレットに依存する大型バイオマス発電では、海外で乾燥・成形された燃料を長距離輸送し、国内で「再エネ」として買い取る構造になっている。これは脱炭素でもエネルギー自立でもなく、排出とコストの海外移転に近い。

6. ナラティブとしてのカーボンニュートラル

結局のところ、カーボンニュートラルやネットゼロは、厳密な物理・工学的積み上げというより、「プラスマイナスゼロになるはずだ」という物語(ナラティブ)を前提に成立している政策スローガンの側面が強い。

トランプ前大統領や米国の保守系科学技術者が繰り返し指摘してきたのは、反科学ではない。むしろ、物理法則やエネルギー収支を無視した政策こそが非科学的だという、工学的にきわめて素朴な疑問である。

水は燃えない。エネルギー保存則に例外はない。

この当たり前の事実から目を背けたまま「ネットゼロ」を唱える政策は、現実の問題解決ではなく、安心感を演出するためのナラティブに過ぎない。再エネ賦課金として顕在化している負担は、その歪みがすでに現実に現れ始めた兆候である。

EPAの指摘は、気候政策を理念から物理へ引き戻す警告であり、日本のエネルギー政策もまた、その射程内にある。

関連記事

-

世界は激変している。だが日本のエネルギー政策は変わることが出来ていない。本当にこれで大丈夫なのか? 脱炭素の前に脱ロシア? ウクライナでの戦争を受け、日本も「脱ロシア」をすることになったが、「脱炭素の前に脱ロシア」という

-

今年7月から実施される「再生可能エネルギー全量買取制度」で、経済産業省の「調達価格等算定委員会」は太陽光発電の買取価格を「1キロワット(kw)時あたり42円」という案を出し、6月1日までパブコメが募集される。これは、最近悪名高くなった電力会社の「総括原価方式」と同様、太陽光の電力事業会社の利ザヤを保証する制度である。この買取価格が適正であれば問題ないが、そうとは言えない状況が世界の太陽電池市場で起きている。

-

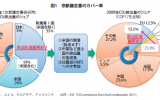

1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。

-

震災から10ヶ月も経った今も、“放射線パニック“は収まるどころか、深刻さを増しているようである。涙ながらに危険を訴える学者、安全ばかり強調する医師など、専門家の立場も様々である。原発には利権がからむという“常識”もあってか、専門家の意見に対しても、多くの国民が懐疑的になっており、私なども、東電とも政府とも関係がないのに、すっかり、“御用学者”のレッテルを貼られる始末である。しかし、なぜ被ばくの影響について、専門家の意見がこれほど分かれるのであろうか?

-

ロシアのウクライナ侵攻で、ザポリージャ原子力発電所がロシア軍の砲撃を受けた。サボリージャには原子炉が6基あり、ウクライナの総電力の約20%を担っている。 ウクライナの外相が「爆発すればチェルノブイリ事故の10倍の被害にな

-

過去12ヶ月間の世界の強いハリケーン(台風、サイクロンを含む)の発生頻度は、過去40年で最も少ないレベルだった。 https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/153026676714

-

欧州で聞いた「気候危機ではなく経済危機」 先日、EU政治の本拠地であるブリュッセルを訪問する機会があり、現地で産業関係者や産業のロビイングを支援するシンクタンクの幹部と話をする機会があった。そこで聞かれた言葉は、欧州の産

-

温暖化問題について冷静な議論を促すGlobal Warming Policy Foundation のウェブサイトに興味深いクイズが掲載された。地球温暖化をテーマに以下の12の三択問題が掲げられており、大変面白いので、温

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間