今週のアップデート — チェルノブイリ事故で何が起こったか? 最新のロシア政府報告で示された事実(2012年1月23日)

今週のコラム

エネルギー政策の見直し議論が進んでいます。その中の論点の一つが「発送電分離」です。日本では、各地域での電力会社が発電部門と、送電部門を一緒に運営しています。

21世紀経済研究所の研究主幹である澤昭裕氏にこの問題について分析するコラム「拙速な発送電分離は危険」を寄稿いただきました。澤氏は、福島原発事故によって電力不足に直面した日本で、これまで機能してきたエネルギー政策を急いで変える必要はあるのかと疑問を示しています。

今週の紹介論文・報告書

1)2011年にロシア政府がまとめた最新の報告書『チェルノブイリ事故25年 ロシアにおけるその影響と後遺症の克服についての総括および展望1986〜2011』より、最終章「結論」を紹介します。この文章は中川恵一東京大学医学部附属病院 放射線科准教授 緩和ケア診療部長の「放射線医が語る被ばくと発がんの真実」(ベストセラーズ)に掲載されたものです。中川先生のご厚意によって紹介します。

ロシア政府報告書によれば、事故処理による被曝による死者は50人以下。事故の影響による死者の数は、とても少ないものでした。

ロシア政府は事故そのものよりも社会混乱、経済的損失、心理的な圧迫による損害が大きかったと分析しています。福島の健康被害の可能性は大変小さいものなのに、社会混乱による損害が広がっています。チェルノブイリと状況が似ています。私たち日本人は福島事故の処理で、その失敗を繰り返してはいけません。

1986年に起こったチェルノブイリ事故で何が起こったのか。これまでGEPRでは、ロシア政府などの3カ国とIEAなどの8国際機関の報告書「チェルノブイリの遺産」(2006)、またUNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)の報告書(2008)を紹介しました。

2)「東日本大震災からの農林水産業の復興に向けて ― 被害の認識と理解、復興へのテクニカル リコメンデーション」

この論文は農業の技術的な提言に加えて、日本の現状を分析しています。

「放射能汚染を受けた地域の農業関係者に共通するのは、風評被害に対する恐怖である。それが、極端にいえば、「村に一切の放射能がない状態への復元」という実現不可能な除染を望む声を生み、結果的に除染が一向にすすまない状況を生んでいる場合さえある。」

「 消費者が、事故発生時点の「何が起こったか分からない」という状況で、事故地周辺の農産物を避けたのは正当なリスク回避の一つであったともいえよう。しかし、現在、放射性物質による汚染がほぼ正確に理解され、出荷、流通段階での検査等で安全性が確認された状況で、同じことをするのは公正な市場を損ねることになりかねない。」

「残念ながら、ときに、他地域の地方自治体と住民までが「風評加害者」となり、放射能汚染は、差別のような日本人の心の汚染にまで広がっているという

指摘さえある。」

いずれも重要な指摘です。

3) 【映像資料】にグロービス特別セミナー「東大・中川氏 正しい放射線・放射能・被ばくに関する対応とは」を更新しています。

関連記事

-

政府のエネルギー基本計画について、アゴラ研究所の池田信夫所長がコメントを示しています。内容が、世論からの批判を怖れ、あいまいであることを批判しています。

-

3.11から7年が経過したが、我が国の原子力は相変わらずかつてない苦境に陥っており、とくに核燃料サイクルやバックエンド分野(再処理、プルトニウム利用、廃棄物処分など)では様々な困難に直面している。とりわけプルトニウム問題

-

アゴラ研究所では、NHNジャパン、ニコニコ生放送を運営するドワンゴとともに第一線の専門家、政策担当者を集めてシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を2日間かけて行います。

-

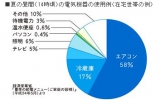

みなさんこんにちは。消費生活アドバイザーの丸山晴美です。これから、省エネやエコライフなど生活に密着した役立つお話をご紹介できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

-

小泉環境大臣がベトナムで建設予定の石炭火力発電所ブンアン2について日本が融資を検討していることにつき、「日本がお金を出しているのに、プラントを作るのは中国や米国の企業であるのはおかしい」と異論を提起している。 小泉環境相

-

福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかし、放射能をめぐる時間が経過しているのに、社会の不安は消えません。

-

世の中には「電力自由化」がいいことだと思っている人がいるようだ。企業の規制をなくす自由化は、一般論としては望ましいが、民主党政権のもとで経産省がやった電力自由化は最悪の部類に入る。自由化の最大の目的は電気代を下げることだ

-

3月上旬に英国、ベルギー、フランスを訪問し、エネルギー・温暖化関連の専門家と意見交換する機会があった。コロナもあり、久しぶりの欧州訪問であり、やはりオンライン会議よりも対面の方が皮膚感覚で現地の状況が感じられる。 ウクラ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間