必要不可欠な米国のエネルギー研究

【要旨】過去30年間、米国政府のエネルギー技術革新への財政支援は、中国、ドイツ、そして日本などがクリーン・エネルギー技術への投資を劇的に増やしているにもかかわらず著しく減少した。政府のクリーン・エネルギー研究開発への大幅な支出を増やす場合に限って、米国は、エネルギー技術革新を先導する現在の特別の地位を占め続けられるはずだ。

グローバルな医療と開発問題にフルタイムで関わり続けているものとして、私はアメリカ政府の科学研究への支援が人々の生活向上に、とても役立っていることを目の当りにしている。このような支援は、その他の分野―人々が利用できるクリーン・エネルギーの分野においてもきわめて重要だ。医療や安全保障に対する研究投資と同様の水準で、米国政府がクリーン・エネルギー技術革新へ投資をすることが不可欠であると私は考えている。

現在のような経済危機下において、ワシントンDCの政策担当者にさらなる支出を求めるのは、あまりよいことではないかもしれない。しかしアメリカが自らの国益を守り、急成長しているグローバルなクリーン・エネルギー産業において指導的役割を果たすのは、非常に重要なことだ。選択肢は他にない。化石燃料は価格が乱高下する傾向があり、地球温暖化を引き起こしている。アメリカは1日当たり10億ドル(約800億円)近くを海外の石油を使うことに費やしているが、他方で中国、ドイツ、日本や韓国といった国々はクリーン・エネルギー技術に対して莫大な投資をしているのだ。クリーン・エネルギーの関連製品の製造、サービス、仕事の創出は、世界のどこで起こったとしても良いことであるが、このようなまれに見る好機をアメリカが逃すことになれば重大な誤算であろう。

アメリカは、素晴らしい大学や国立の研究所、企業活動において才能あふれる豊富な人材がいて、エネルギー技術革新を先導できる特別な位置にいる。しかし、それを続けるには政府が手を貸す必要がある。市場による誘導だけでは、アメリカの二酸化炭素の排出量を限りなくゼロに近い値を目指すことに必要な、利用できるクリーン・エネルギーの創出はできない。その排出量の水準とは地球温暖化を抑制するために先進諸国が達成しなければならないものである。さらに新技術の開発では本当の革新を社会に広げるために必要な時間枠が特許権保護の通常の期間以上になってしまうため、ベンチャーキャピタルや従来型のエネルギー会社には大きすぎる先行投資が必要になってしまう。

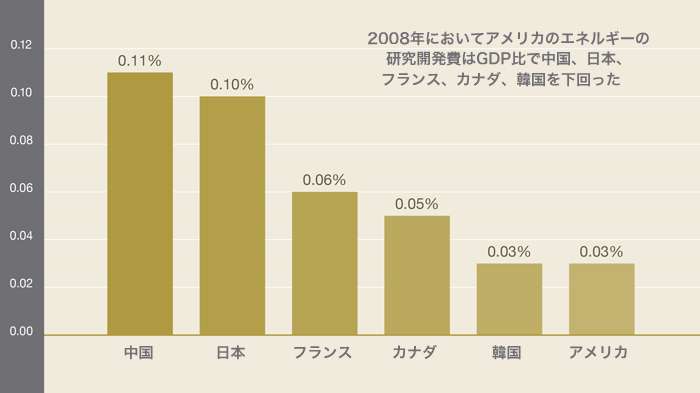

連邦政府の研究への投資は、アメリカの産業や経済にそれに関連したけた外れの利益をもたらす、非常に大きな成果を生むことを歴史は繰り返し証明してきた。しかし、この30年間、アメリカ政府のエネルギー技術革新への投資は75パーセント以上落ちているのだ。2008年のアメリカのエネルギー研究開発費は、中国、フランス、日本やカナダよりもGDP(国民総生産)比で少ないものだった。

2010年に私は、他のビジネスリーダーたちと共に、エネルギー研究開発の連邦政府投資を年間50億ドル(約4000億円)から160億ドル(約1兆2800億円)へ拡大するように求める呼びかけに加わった。大統領科学技術諮問委員会を含むその他の団体も大幅な拡大を推奨している。最近、私たちのグループ米国エネルギー技術革新協議会(AEIC)は、最適な収益を達成するために、政府が研究費を確実に、賢く目標を定めて使う道筋を描いた2回目のリポートを発行した。この報告書で論じているのは、すでに基盤のしっかりしているエネルギー産業への補助金の減額または廃止、国内のエネルギー生産からえるロイヤルティー(権利利用料)の一部の再分配、電気料金への少額の上乗せ課金、そして二酸化炭素排出への課金といった政府による拡大するクリーン・エネルギー投資の費用をどのように集めるかという方法を提案している。これらの方法のどれを組み合わせても、エネルギーの技術革新に必要な資金を用意することは可能だろう。現在の水準のおよそ3倍のエネルギー技術革新の政府投資であっても、AEICの提案する研究費は、現在の再生可能エネルギーへの補助金やエネルギーの効率化の交付金のごく一部にすぎないのだ。

エネルギーの転換は、数世代も必要な取り組みだ。しかしアメリカが現時点から熱意を持って取り組み始めれば、エネルギーを他国に依存せずに自立するという道筋をつくり、世界のすべての人、特に貧困層に手ごろなエネルギーを提供することができる形で、エネルギー問題を解決することができるだろう。このようなクリーン・エネルギー投資の見返りは、世界を変えることができる-あるいは救うことにもなり、将来の世代に輝かしい未来を与えることとなるはずだ。

【編集部より】このコラムはアメリカの科学雑誌サイエンスの2011年11月18日号に掲載され、現在はビル・ゲイツ氏の意見を集めたサイト「ゲイツ・ノート」で読むことができる。ゲイツ氏側からの御厚意により、今回、転載と日本語訳を許可いただいたため紹介する。

関連記事

-

スマートジャパン 3月14日記事。環境省が石炭火力発電所の新設に難色を示し続けている。国のCO2排出量の削減に影響を及ぼすからだ。しかし最終的な判断を担う経済産業省は容認する姿勢で、事業者が建設計画を変更する可能性は小さい。世界の主要国が石炭火力発電の縮小に向かう中、日本政府の方針は中途半端なままである。

-

東京都が2023年春に条例で定めた新築住宅への太陽光発電パネルの義務付けの施行予定は来年2025年の4月となり、あと1年に迫ってきた。 この条例について、筆者は問題点を条例可決以前から筆者が指摘し、都に請願を提出してきた

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

100 mSvの被ばくの相対リスク比が1.005というのは、他のリスクに比べてあまりにも低すぎるのではないか。

-

サプライヤーへの脱炭素要請が複雑化 世界ではESGを見直す動きが活発化しているのですが、日本国内では大手企業によるサプライヤーへの脱炭素要請が高まる一方です。サプライヤーは悲鳴を上げており、新たな下請けいじめだとの声も聞

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPRはサイトを更新しました。

-

はじめに アメリカがプルトニウムの削減を求めてきたとの報道があってプルトニウムのことが話題になっている。まず、日本がなぜプルトニウムを生産するのかを説明する。もちろん、高速炉が実用化されたらプルトニウムを沢山使うようにな

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間