今週のアップデート― 天然ガスの時代、ペルシャ湾の安全が日本のエネルギーの命運を左右(2012年2月13日)

今週のコラム、紹介論文

1)福島第1原発事故以来、日本では原発による発電量が急減しました。政府と電力会社は液化天然ガスによる発電を増やしており、その傾向は今後も続くでしょう。

石井彰エネルギー・環境問題研究所所長に「到来するガスの時代に備えるべきこと」を寄稿いただきました。石井氏は著名なエネルギーアナリストです。このコラムでは天然ガスへの転換を予想する一方で、日本の液化天然ガス(LNG)調達コストが増加している問題を指摘しています。

2)「不確実性の拡大の中での組織づくりについて — 福島大災害についての分析」

青木昌彦、ジェフリー・ロスウェルのスタンフォード大学経済政策研究所の研究者が福島の原子力災害について分析をしています。(英語)

この論文は、組織間の連携、調整の失敗が事故を深刻化させたと指摘。自律性と関係組織間の連携をまとめ、マーケットの規律を配慮した「開かれた規制組織」と自律性を持つ「電力事業者」の設立を提案しています。青木氏は、かつて経済産業研究所所長を務め、経済学における組織論の研究者として、世界的に著名な研究者です。

3)日本では、昨年に発生したがれきの処理が遅れています。理由はその処理で、放射能が拡散するという懸念による少数者の反対論が出ているためです。GEPR編集部は「震災がれき問題、なぜ深刻になったのか?— 放射能と原発をめぐる知識不足のもたらした混乱」を提供します。この問題の状況を説明します。

今週のニュース、資料

1) NHKの論説委員室は、毎日の解説をブログで紹介しています。そこで「ピックアップ@アジア ペルシャ湾危機と日本のエネルギー問題」という記事が掲載されています。

昨年3月の東電福島原発の事故以来、原発が次々と運転停止になっています。全国54基の原発のうち、今日現在運転しているのは5基です。年に一回の定期検査を終えた後で、地元の理解が得られず、運転再開ができないためです。

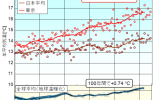

資源エネルギー庁によれば、現在の発電別電源比率は現時点(推計)で石油20%、LNG40%、石炭25%、原子力5%、再生可能エネルギー10%となっています。2009年には石油7.6%、LNG29.4%、石炭24.7%、原子力29.2%、再生可能エネルギー9.1%でしたから、LNGに大きく依存した形になりました。そして日本はLNGの3割を中東から輸入しています。

仮にイランが公言するように、ホルムズ海峡の封鎖が同国によって行われれば、緊張による海運の停止や石油・LNG価格の乱高下が起こり、日本のエネルギーの安定供給が大きく損なわれそうです。

2)問題の根源は、イランが核開発を進めていることです。米国や世界の政策当局者、研究者が執筆する米誌フォーリンアフェアズ(日本版)はウェブ上でイラン特集をまとめています。

「緊迫するホルムズ海峡情勢

― 外交か軍事攻撃か」

「封じ込めか、軍事攻撃か

対イラン政策を左右する核開発、石油、イスラエル」

各論文(ウェブ公開は要旨のみ)を読むと、総じてイランへの軍事力行使などの手段を用いるべきとの強硬論がそろっています。

3)日本の中東問題調査会は一般向けレポート「かわら版イスラエル:対イラン攻撃についてのイスラエル国内の見方」を2月9日公表。同国も強硬論が強いものの、武力行使に慎重な見方も出ている状況を伝えています。

私たちは原発と日本のエネルギー問題を考える時に、エネルギー安全保障、さらには中東情勢についても関心を向け、それぞれの立場でリスクを減らす行動を考えなければならないでしょう。

関連記事

-

EUの気候変動政策に関して、去る12月18日に開催されたEUのトリローグ(欧州委員会、欧州議会、欧州理事会の合同会合)で、懸案となっていたEUの排出権取引制度ならびに国境調整措置導入に関する暫定的な合意が成立した。 そこ

-

【概要】原子力規制委員会の原子力発電所の安全審査ペースが急速に鈍化している。2016年下期に本体施設3基を許可したのをピークに、その後、期ごとの許可実績が2、2、1、0、0基と減っている。 審査している原発が無くなったの

-

太陽光や風力など、再生可能エネルギー(以下再エネ)を国の定めた価格で買い取る「固定価格買取制度」(FIT)が7月に始まり、政府の振興策が本格化している。福島原発事故の後で「脱原発」の手段として再エネには全国民の期待が集まる。一方で早急な振興策やFITによって国民負担が増える懸念も根強い。

-

中国で石炭建設ラッシュが続いている(図1)。独立研究機関のGlobal Energy Monitor(GEM)が報告している。 同報告では、石炭火力発電の、認可取得(Permitted) 、事業開始(New projec

-

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分

-

「再エネ100%で製造しています」という(非化石証書などの)表示について考察する3本目です。本来は企業が順守しなければならないのに、抵触または違反していることとして景表法の精神、環境表示ガイドラインの2点を指摘しました。

-

政策アナリストの6月26日ハフィントンポストへの寄稿。以前規制委員会の委員だった島崎邦彦氏が、関電の大飯原発の差し止め訴訟に、原告の反原発運動家から陳述書を出し、基準地震動の算定見直しを主張。彼から規制委が意見を聞いたという内容を、批判的に解説した。原子力規制をめぐる意見表明の適正手続きが決められていないため、思いつきで意見が採用されている。

-

世耕経産相は「EV(電気自動車)の潮流は拡大してきているが、いきなりEVにいけるわけでもない」と述べ、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)などいろいろな次世代自動車がある中で「戦略的によく考えて中長期

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間