再生可能エネルギー振興で増える電力料金の負担 — ドイツの事例から

(IEEI版)

再生可能エネルギーをめぐるドイツの負担

消費税と同じく電気料金は逆進性が高いと言われ、その上昇は低所得者層により大きなダメージを与える。ドイツの電力事情④において、ドイツの一般家庭が支払う再生可能エネルギー助成金は、2013年には3.59 ユーロセント/kWh から約 5 ユーロセント/kWh に 上昇し、年間負担額は185ユーロ(1万8500円)にもなると予測されていることを紹介した。

再生可能エネルギーの導入量増加に伴って国民負担が増大し、政府の経済諮問委員会からも強い批判が出されて「再生可能エネルギー導入促進法(EEG)」の見直しが始まっているが、一言で「国民」といってもその状況は様々だ。先月17日にドイツのケルン経済研究所が発表した調査結果は(報告書URLは文末に記載)、国民のどういった層にどれだけの負担がかかるかを定量的にレポートしており、その趣旨に目新しさはないものの、電気料金を考える上で興味深い内容となっている。

現在低所得層(所得の低い10%の層)が支払う再生可能エネルギーの賦課金は約6ユーロ/月、富裕層(所得の高い10%の層)は約7.2ユーロ/月である。それが2013年には低所得層で8.75ユーロ/月、富裕層で10.75ユーロ/月となる。収入の差に比して、この支払い金額の差はさほど大きくない。所得の高い10%の層が支払う再生可能エネルギーの賦課金は、その収入の0.2%程度であるが、所得の低い10%の層が支払う賦課金は収入の1.3%にあたると分析されている。

さらに問題を深刻にしているのは、個人宅設置の太陽光の増加である。太陽光発電を個人宅に導入できるのは基本的に高所得者層である。所得の高い10%の層では、5世帯に1世帯の割合で太陽光発電が設置されており、その世帯では売電による収入を得ることができる。しかし、低所得者層でその恩恵に浴することができる世帯は稀であることも、この報告書は指摘している。

逆進性の高い電力料金–再生可能エネ負担

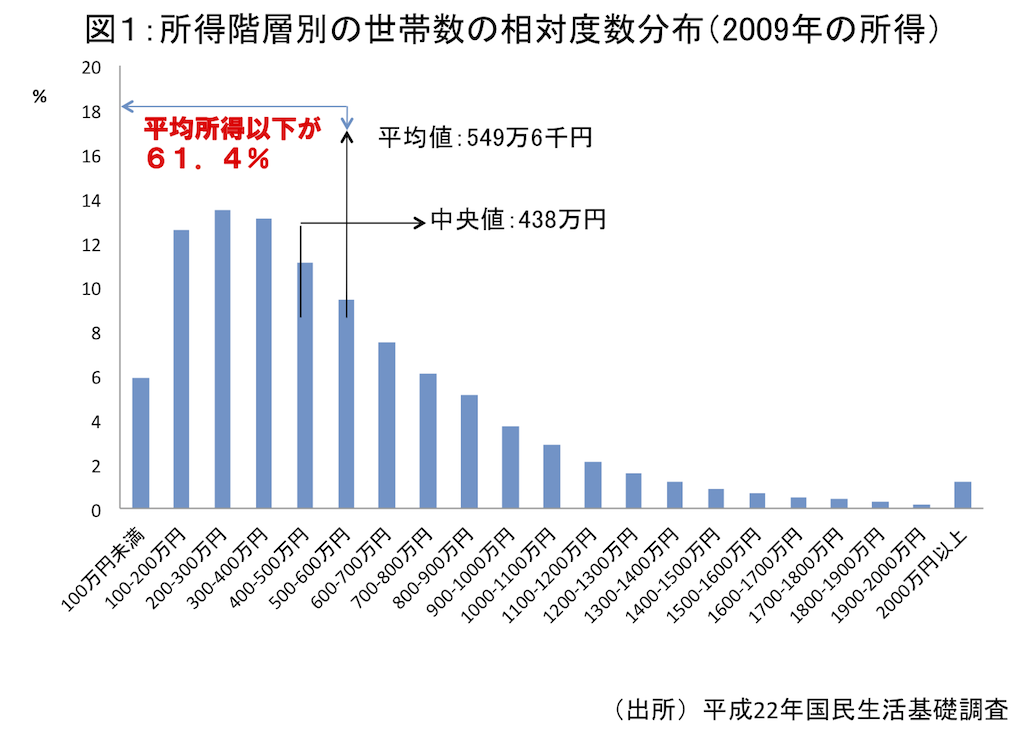

電気料金の難しさはこの逆進性の高さにある。生活必需品であるが故に、節約にも限界があり、料金の上昇は特に低所得層の生活を直撃する。下記は日本における所得階層別の世帯数の相対度数分布だ。平均値は約550万ではあるが、その数字は一部の高所得世帯に引っ張られて上昇した結果であり、平均以下の世帯が実に6割以上を占める(図1。なお、平成23年調査結果も発表されているものの震災の影響で岩手、宮城および福島県は除いた数字であること、また、大きな数字の変化はないことから平成22年調査結果を掲載)。

そして我が国の電気料金上昇要因には、昨年7月に導入された再生可能エネルギー全量固定価格買取制度(FIT)と、原子力発電所を停止させていることによる燃料費の増の2つの要素があることにも注意が必要だ。

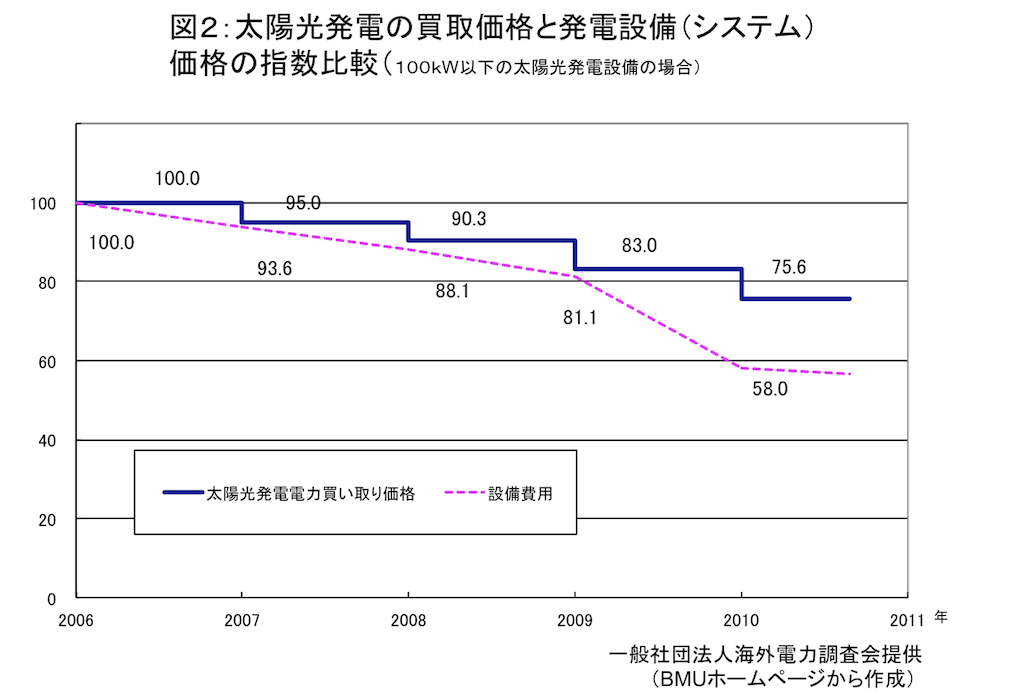

まず、再生可能エネルギー全量固定価格買取制度による負担であるが、2012年は月70〜100円程度(標準家庭)と試算されている。(経済産業省調達価格等算定委員会(2012/4/27))この金額であれば大きな負担ではないと思えるが、全量固定価格買取制度の仕組みから明らかな通り、導入量が増加するにつれて負担額は増加していく。普及による太陽光発電設備価格低下効果も期待されるが、バランスの取れた買取価格を設定することは非常に難しく、また、市場により決定する太陽光発電設備の価格は日々変化するのに対して、買取価格は法改正を伴うためどうしてもタイミングのずれは生じる(図2)。

EU諸国で拡大した国民負担

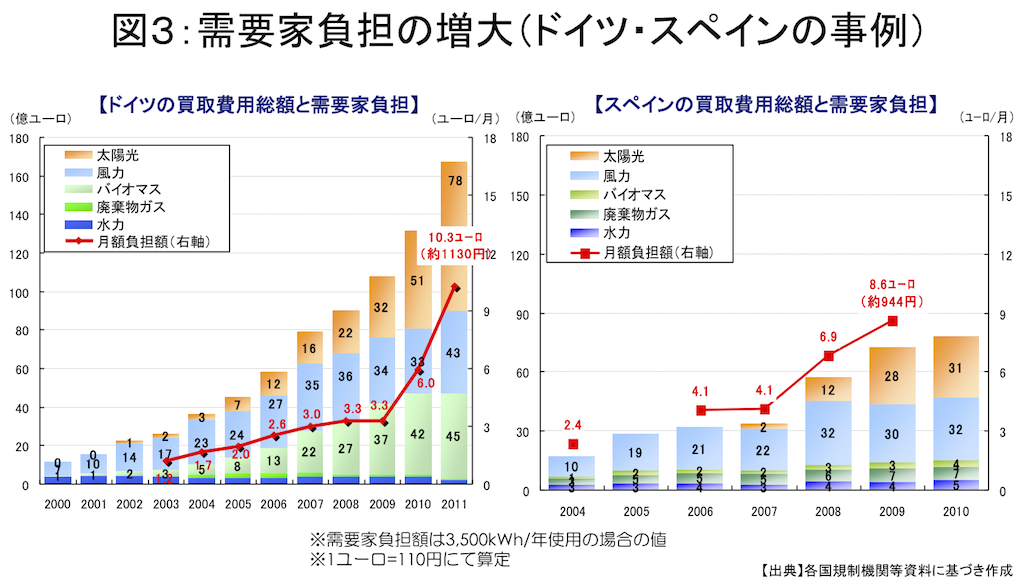

ドイツやスペインなど諸外国では、国民負担の増大を招く結果となったことはこれまでも指摘している通りだ(図3)。

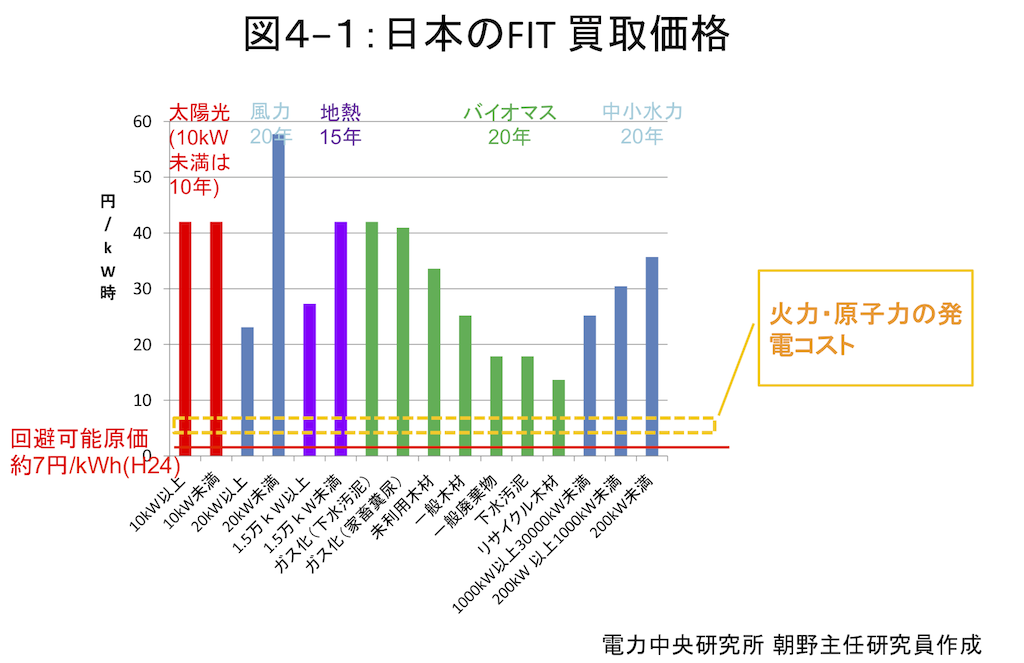

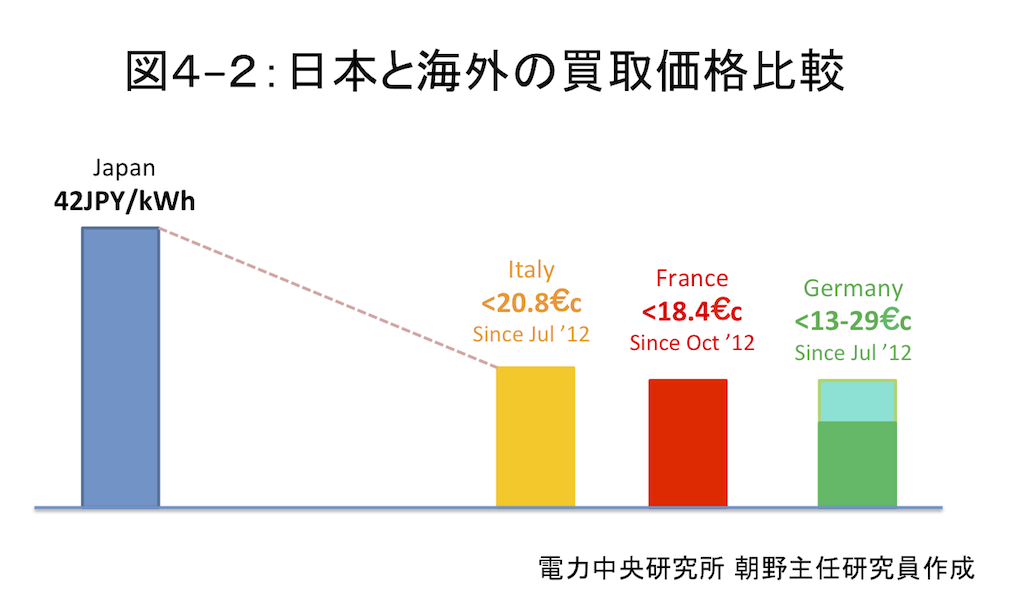

日本での買取価格は諸外国に比べて非常に高く設定されており(図4)、早急に価格見直しを行う必要がある。エネルギー自給率の低い日本において再生可能エネルギーの導入拡大を図っていく必要性は論を俟たないが、ドイツの電力事情②でも指摘した通り、FITは適切な運用が非常に難しく、また、現在ある技術の普及を促す力はあっても技術開発を促進する力は非常に弱いと言わざるを得ないことを改めて指摘しておきたい。

原発停止による料金値上げ

そして、我が国におけるもう一つの電気料金上昇要因として、燃料費の増加がある。これまで原子力発電によって発電されていた電気(2,745億kWh)を火力発電により代替すると、化石燃料の価格変動や為替レートにもよるが年間3〜4兆円の国富が流出すると言われており、実際11年度日本は約4兆4千億円という過去最大の貿易赤字となった。

一般財団法人日本エネルギー経済研究所が貿易統計等に基づいて行った試算によれば、2010年に原子力発電により発電された電力を全て火力で代替すると2015年までに累計13兆円、2020年までには同約24兆円の国富が流出するという。この燃料費は電気代により回収せざるを得ないが、平均で3円/kWh上昇するとすれば、月間300kWh使用の一般家庭で約1,000円/月、25万kWh使用の中規模工場では約75万円/月、240万kWh使用の大規模工場では約720万/月の負担増になる。

先ほど述べた再生可能エネルギー全量固定価格買取り制度による賦課金、燃料費増による電気料金上昇はダブルパンチとなって消費者にのしかかる。そして消費税増税も行われる。1月14日の与党税制協議会では消費税を8%に上昇させるタイミングでは、食料品など生活必需品に対する軽減税率の導入が見送られる方向であると報じられている(日本経済新聞1月15日朝刊一面)。

消費税と電気料金は全く別の議論ではあるが、全体を俯瞰し、国民生活、特に低所得層にとってどのような影響を与えるのかを慎重に見極める必要がある。イギリスでは収入の10%超が燃料費に使用される場合を「Fuel poverty(燃料の貧困)」と定義する。

エネルギーコストの上昇をもたらすような施策が打ち出されると、すぐに所得分配上の効果を計算し貧困および高齢者世帯と相関性の高いこの「Fuel poverty」にどのような影響があるかをメディアも大きく報道する。しかし、日本においては消費税増税と電気代の上昇の二つが全く別個に議論されているように思えてならない。こうした「痛み」は架空の財布に対する想定の議論であるうちは軽く扱われがちであるが故に、改めて電気料金の持つ基本的な性格である逆進性について注意を喚起したいと思う。

ケルン経済研究所報告書(独語)

1・プレスリリース(要約)

2・報告書本文

3・図表

(2013年2月4日掲載)

関連記事

-

政府のエネルギー基本計画について、アゴラ研究所の池田信夫所長がコメントを示しています。内容が、世論からの批判を怖れ、あいまいであることを批判しています。

-

影の実力者、仙谷由人氏が要職をつとめた民主党政権。震災後の菅政権迷走の舞台裏を赤裸々に仙谷氏自身が暴露した。福島第一原発事故後の東電処理をめぐる様々な思惑の交錯、脱原発の政治運動化に挑んだ菅元首相らとの党内攻防、大飯原発再稼働の真相など、前政権下での国民不在のエネルギー政策決定のパワーゲームが白日の下にさらされる。

-

筆者らは「非政府エネルギー基本計画」において、電力システム改革は元の垂直統合に戻すべきだ、と提言している。 日本の電力システム改革は完全に失敗した。電気料金を下げることが出来ず、安定供給もままならず、毎年節電要請が発出さ

-

5月13日に放送した言論アリーナでも話したように、日本では「原子力=軽水炉=福島」と短絡して、今度の事故で原子力はすべてだめになったと思われているが、技術的には軽水炉は本命ではなかった。1950年代から「トリウム原子炉の道?世界の現況と開発秘史」のテーマとするトリウム溶融塩炉が開発され、1965年には発電を行なった。理論的には溶融塩炉のほうが有利だったが、軽水炉に勝てなかった。

-

政府のエネルギー基本計画はこの夏にも決まるが、その骨子案が出た。基本的には現在の基本計画を踏襲しているが、その中身はエネルギー情勢懇談会の提言にそったものだ。ここでは脱炭素社会が目標として打ち出され、再生可能エネルギーが

-

前稿まで、5回に渡りクーニンの「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか?」を読み解いてきた。この本は今年3月に刊行された。 その後、今年7月末に「『気候変動・脱炭素』 14のウソ」という日本語の書が出版された

-

日本が議長を務めたG7サミットでの重点事項の一つは気候変動問題であった。 サミット首脳声明では、 「遅くとも2025年までに世界の温室効果ガス排出量(GHG)をできるだけ早くピークにし、遅くとも2050年までにネット・ゼ

-

COP27が終わった。筆者も後半1週間、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連「気候変動枠組条約」締約国会合であるCOPの場に参加してきたが、いろいろな意味でCOPの役割が変貌していることを痛感するとともに、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間