エネルギー安保を忘れていないか? — シェールガス革命の衝撃【アゴラチャンネル報告】

シェールガス革命が変える日本経済

GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送している。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ ー シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送した。

田中氏は経産官僚を経て、2011年まで国際エネルギー機関(IEA)の事務局長を務めた。現在は日本エネルギー経済研究所の特別顧問を務める。この5月には『「油断」への警鐘』(エネルギーフォーラム社)を出版。国際的視野に立ったエネルギー政策の立案、分析のエキスパートだ。

対談のポイントは、シェールガス革命の進行によって、国際経済においても、地政学的な側面においても、世界のエネルギーを取り巻く環境が現在大きく動いているということだった。そして田中氏は、原発が停止して火力発電にエネルギー供給を依存する日本の現状を「供給面でのリスクが高まっている」と分析。「シェールガス革命のインパクトを考えながら、日本はエネルギー供給の多様化を検討するべきだ」と、世界を広く俯瞰(ふかん)してエネルギー問題を考えることの大切さを訴えた。

詳細は記事「エネルギー安保を忘れていないか?=シェール革命の衝撃・田中伸男氏発言要旨」で。視聴者アンケートでは、とてもよかったが76・9%、よかったが13・6%と多数を占め、

「こういう議論をもっと聞きたい」という意見が多かった。エネルギーで必要な情報が提供されていないことを示しているのかもしれない。

世界の経済、政治を変えるガス増産

シェールガス革命は田中氏が事務局長時代のIEAが「特別リポート:ガスの黄金時代がきたのか?」(Are we entering a golden age of gas? :World Energy Outlook 2011 – special report)2011年にして、世界中に知られるようになった。2年を経過して「予想が現実のものになり、さまざまな影響が広がり始めている」と田中氏は述べて、変化の例を挙げていった。

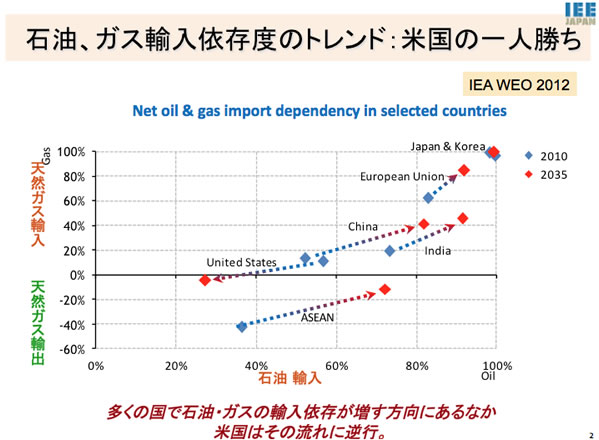

▼ アメリカではシェールガスの増産でガス価格が低下。貿易収支の改善、ドルの強含みという目先の現象に加え、安いエネルギーに注目して製造業の米国内回帰さえ起こっている。これはガス、石炭の世界の価格の抑制に影響した。そしてアメリカは近年中に天然ガスの輸出国に変わる可能性がある。(図表1)

▼アメリカに天然ガスが売れなくなったことで中東諸国がヨーロッパに輸出している。それを材料に欧州諸国のエネルギー企業は、ロシアのガスプロムに天然ガスの値引きを要請している。最近、ロシアが日本との関係改善、エネルギーの協力を打診しているのはこのような背景がある。

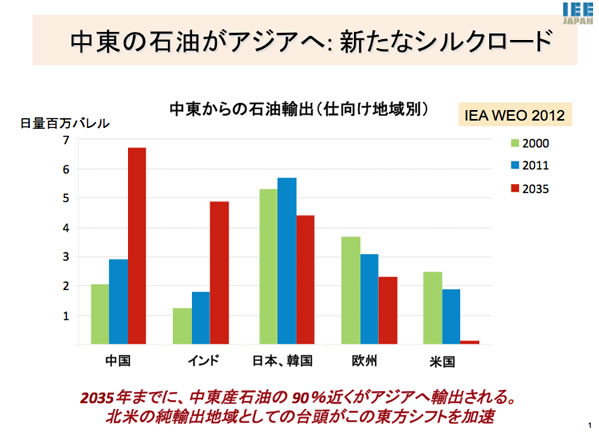

▼ 中東からの石油、ガス輸入を必要としなくなった米国は、中東への政治、外交の関与について、今後慎重になるかもしれない。2035年には中国、インドでは中東からの石油の輸入が増える一方で、アメリカは中東石油をほとんど輸入しなくなる可能性がある。先を見越したためか、中国は中東諸国との関係強化に力を入れている。(図表2)

シェールガス革命、日本への恩恵は遅れる

このようにシェールガス革命をめぐる動きが連鎖的に起こり、これにどのように向き合うかが、世界各国のエネルギー問題での重要な課題になっている。しかし日本は福島原発事故の2011年以来、「原発をどうするか」という話ばかりが語られた。「エネルギー問題をめぐる関心が原発の安全の一点だけに集中するのはおかしい」と池田氏は指摘した。日本は無資源国であり、安全だけではなく、安定供給、また安く調達することも、生活と産業の維持のために考えなければならない。

日本は原発を事故後に停止させ、代わりに天然ガスによる発電を増やした。その追加費用は2013年度に3・8兆円、2011年から3年間で9・3兆円になる見込みだ。「これが続けば、経済にとって危機的状況をもたらす」と2人は一致した。

5月15日に原子力規制委員会は、日本原電の敦賀原発2号機の下に活断層があるとの報告をまとめた。この結果、同原発は事実上稼動できなくなった。田中氏は「安全性を追求するのは当然にしても、活断層の有無の判定が科学的に妥当かなど、慎重な対応が必要ではないか」と述べた。「今になっては難しいが事故直後に、古い問題のある原発を止め、リプレイスということを政策として考えてもよかった」という。

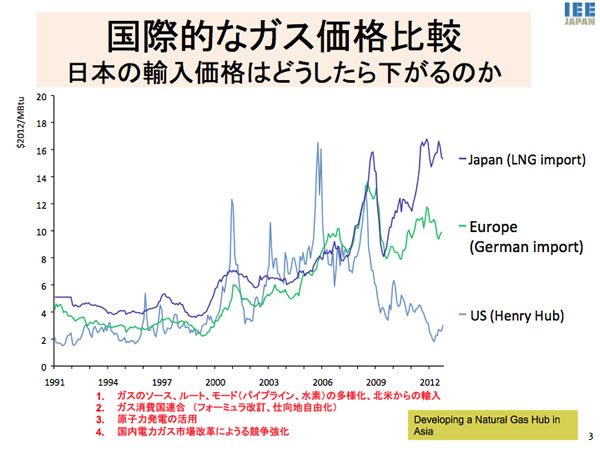

そしてシェールガス革命の恩恵を日本が受けるまでは、まだ時間がかかりそうだ。増産の起こっているアメリカはガスの輸出を規制している。また日本のガス価格は現在、米国の5倍、そして欧州の2倍にもなる。

日本は海路、液化してガスを運搬しなければならず、そのコストが上乗せされる。そして売り手の中東諸国が、石油と連動した価格を提示し、それが上乗せされているためだ。

これはアメリカのガス価格が急落したことに加え、原発停止によって日本の電力会社が大量調達をせざるを得なかったため、値決め方法の変更に踏み込めなかったためだという。「価格を下げる取り組みが必要。そのためにはガスの調達先の多様化、また原子力を含め他のエネルギーの選択肢を持ち、交渉を政府と企業が協力することで実現しなければならない」(田中氏)という。

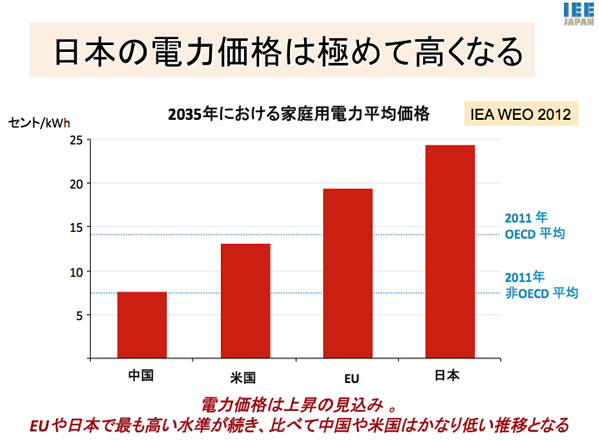

IEAによれば、2035年になっても、日本の電力価格は、原発の発電割合が15%程度になっても、中国の3倍、アメリカの2倍と高止まりしそうだ。(図表3)

拡大するリスクへの対応は「多様性の追求」

事故のあと日本の電力供給は火力発電に傾き、それは全発電量の9割を越えている。これは第一次石油ショックの前の電源構成とほぼ同じだ。中東に日本は8割の原油と3割の天然ガスの輸入を依存している。イラクの核施設をめぐってイスラエルの攻撃の可能性がささやかれる。仮に開戦してイランがホルムズ海峡の海上交通を止めれば、日本経済は「油断」によって崩壊しかねない。「『想定外』ではなく、起こりうる危機。万が一の準備をしなければならない」と田中氏は強調した。

日本のエネルギー政策はどのような方向に進むべきだろうか。田中氏は最後に、英国首相を務めたウィンストン・チャーチルがエネルギーの供給で「多様性が安全を確保する」と述べた故事を紹介した。「現代にも教訓となる」という。

エネルギーに関わる人は、供給と調達手段を多様化することを常に考えなければならない。

化石燃料の種類は天然ガス、石油、石炭と多様だ。それに加えて、原子力、自然エネルギーもある。さらに省エネで使用を減らす手段もある。「多様なオプションを探求することが、安定供給、その先の国民生活の安定につながる」と田中氏は強調した。

池田氏は「エネルギーは命の一部といってよいほど、なくてはならないもの。国の関与と慎重な議論が必要」と述べた。田中氏は同意し、「エネルギーを考える場合に安全保障ということを考えなければならない。国民の命を守る取り組みであり、国がやるべき仕事も多く、慎重な行動と考察が必要だ」と答えた。

世界のエネルギーの状況はシェールガス革命で大きく変わりつつある。一方で、日本ではこの2年、エネルギー問題で原子力だけに関心が向きすぎた。私たちは変化に向き合い、エネルギー問題を冷静に、そして広い視野で考えるべきときがきているのではないだろうか。

(2013年5月20日掲載)

関連記事

-

今年9月に避難指示の解除になった福島県・楢葉町民は、4年5カ月の避難生活で失った“日常”を取り戻せるのか。政府は、20回に渡る住民懇談会や個別訪問を通じて町民の不安に耳を傾け、帰還を躊躇させる障害を取り除くべく対策を講じてきた。国の支援策の主眼とは何か。高木陽介・経済産業副大臣(原子力災害現地対策本部長)に聞いた。

-

きのうの言論アリーナで、諸葛さんと宇佐美さんが期せずして一致したのは、東芝問題の裏には安全保障の問題があるということだ。中国はウェスティングハウス(WH)のライセンス供与を受けてAP1000を数十基建設する予定だが、これ

-

前回お知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。まずは第1回目。 (前回:強く豊かな日本のためのエネルギー基本計画案を提言する) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス

-

東日本大震災以来進められてきた「電力システム改革」は、安定供給を維持しつつ、事業者間での競争を導入することで電気料金が下がるという約束で始まったはずである。 だが現実は違った。家計や企業の負担は重いまま、節電要請は何度も

-

未来の電力システムの根幹を担う「スマートメーター」。電力の使用情報を通信によって伝えてスマートグリッド(賢い電力網)を機能させ、需給調整や電力自由化に役立てるなど、さまざまな用途が期待されている。国の意向を受けて東京電力はそれを今年度300万台、今後5年で1700万台も大量発注することを計画している。世界で類例のない規模で、適切に行えれば、日本は世界に先駆けてスマートグリッドを使った電力供給システムを作り出すことができる。(東京電力ホームページ)

-

1. 洋上風力発電は再エネ発電の救世主だったはず?? 図1は、東北電力エリア内の2025年1月31日の太陽光発電と風力発電の実績値(30分間隔)です。横軸は24時間、縦軸は発電量(MW)です。太陽光発電の発電量は赤線で示

-

政府「クリーンエネルギー戦略」中間整理が公表された。岸田首相の肝いりで検討されてきたものだ。 紆余曲折の末、木に竹をつなぐ もともと、この「クリーンエネルギー戦略」は、脱炭素の投資を進めるべく構想されたものだった。これは

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間