【解説】核燃料サイクル政策の現状 — 全量再処理方策の再検討が始まる

日本のこれまでの核燃料サイクル政策について解説する。アゴラ研究所・GEPRの運営するインターネットの映像コンテンツ「言論アリーナ」の記事『原発は「トイレなきマンション」か? — 核廃棄物を考える』を提供した。その理解を深めるための記事だ。

まとめると、これまでの政策の検証が始まり、全量再処理政策から、他の政策の選択肢の検討が始まった状況にある。ただし政府内で原子力問題についての関心が、福島事故対策に集中している現在において、その政策転換は仮にあるとしてもかなり遅れそうだ。

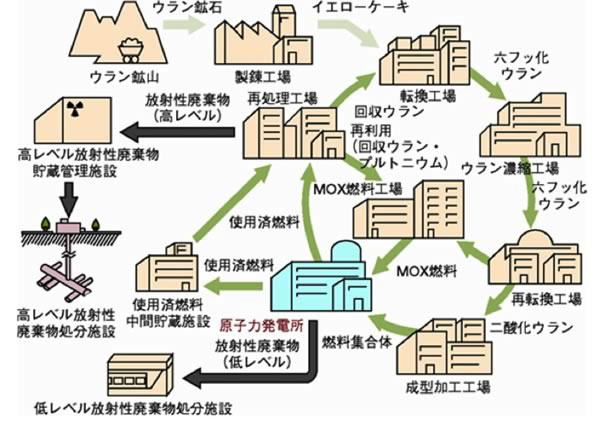

核燃料サイクルとは何か

原子力発電では、使用済核燃料が発生する。その量は大型原発1基当たり(120万キロワット)で年間約24トン程度とされる。この使用済核燃料は、人体に有害な放射性物質を含み、その無害化が現在の技術では不可能だ。その処理方法がために問題になってきた。

また発電で発生する核物質プルトニウムは、核爆弾の原料になるし、それを使った汚染によるテロの可能性もある。使用済核燃料から核爆弾製造は難しいとされる。しかし米国などの核保有国、また国際原子力機関(IAEA)は核拡散の防止の観点から、その厳重な管理をこれまで要請してきた。

日本は現在、44トンのプルトニウムを保有する。これまで「余剰プルトニウムを持たない」という目標を掲げた。そして40年ほど前から、核燃料サイクルという政策を実施してきた。

この政策は、使用済核燃料を再加工。そこから取り出したプルトニウムを高速増殖炉という、新世代原子炉で使用する。この増殖炉では、プルトニウムがさらに増えるため、発電が永久的に行えるという構想だ。40年前は、オイルショックに加え、ウラン燃料が枯渇する可能性があった。

ところが高速増殖炉の「もんじゅ」(福井県敦賀市)はトラブルを繰り返して止まり、なかなか稼動が行われない。1980年から、2013年度までの事業費は9830億円になる。日本原燃の再処理工場(青森県六ヶ所村)は、ようやく今年稼動する予定だ。

さらに核燃料サイクルでも、高レベル廃棄物の地中処分が計画されている。この処分地は、引き取り手がなく、今でも決まっていない。またウラン原料燃料とプルトニウムを混合してつくる「MOX燃料」についても、コストの問題でなかなか広がらない。

福島原発事故以来、原子力政策全般が見直される中で、「置き去り」にされた核燃料サイクル問題もクローズアップされている。

3・11以降の核燃料サイクル政策

核燃料サイクル政策の立案は、国の原子力政策の長期計画を練る原子力委員会の責務の一つである。上記の言論アリーナに出演した原子力委員会の鈴木達治郎氏は、核燃料サイクル問題について、以下のポイントとなる考えを述べた。

1・3・11以降の原子力政策の優先順位は大きく変わり、福島対応が最も優先される課題。安全性向上、国民との信頼醸成、将来の行方に関わらず必要な取組を優先すべき。

2・核燃サイクルについては、上記最後の項目として、将来の状況に応じて柔軟性を高める取組を優先。中間貯蔵の拡大、直接処分を可能とする取組はその代表例。

3・核燃サイクルのメリット(資源効率、廃棄物減容等)は高速炉サイクルが実現するまで大きなものとはならない。経済性、核不拡散・セキュリティ面では直接処分(または長期貯蔵)が最も有利。

4・プルトニウム在庫量の削減は国際社会の安全保障上からも必須の課題。核燃サイクルの核拡散・セキュリティリスク削減が日本の責務。

これらは、この問題を検討する際に妥当な考えであろう。そして、従来の核燃料サイクルの維持、それに伴う全量再処理の方針を政府は転換しつつある。

原子力委員会は2012年6月発表の「核燃料サイクル政策の選択肢について」という文章でこれまでの全量再処理から、別の選択肢の模索を検討する方針を打ち出した。以下の3つのパターンに、現時点ではどれも対応できる形が望ましいとした。

●全量再処理政策:使用済燃料はすべて再処理し、回収したウラン・プルトニウムを再利用する。高速増殖炉/高速炉(FBR/FR)が将来実用化されることを前提。

●再処理・直接処分併存政策:使用済燃料の再処理と直接処分のいずれも可能とする。FBR/FRは将来の不確実性に対する選択肢として位置付ける。

●全量直接処分政策:使用済燃料は一定期間貯蔵後、全て直接処分する。 FBR/FRの選択肢は存在しない。

これらの選択は国情によって異なるが、加工を加えない直接処分が最も安くなると予想されている。ちなみに、六ヶ所村再処理施設は現時点で2兆円の建設費用が累計でかかっている。

また同委員会は12年3月の「原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委員会」で、今後20−30年以内に実用化できる技術は、MOX燃料と地中処分の安全性の向上で、プルトニウムを使う高速増殖炉などの実用化はそれ以降になるとの見通しを示した。つまり、もんじゅの研究が、すぐに商業化できるとしていない。

ただし、河野太郎氏など一部の政治家が主張する核燃料サイクルからの即時撤退などは、まだ政府内では正式に検討されていない。そして政策がどの方向に進むか、明確ではない。

以上が、核燃料サイクル政策をめぐる一連の動きについての概説だ。

(アゴラ研究所フェロー 石井孝明)

(2013年9月2日)

関連記事

-

鳩山元首相が、また放射能デマを流している。こういうトリチウムについての初歩的な誤解が事故処理の障害になっているので、今さらいうまでもないが訂正しておく。 放射線に詳しい医者から聞いたこと。トリチウムは身体に無害との説もあ

-

【記事のポイント】1・反対派と話し合うことで、提案することが問題解決の鍵。2・過去の環境保護運動では事実と証拠を重視した。今はムード重視の雰囲気が広がる。3・国民が正確な情報に基づき、自分の意思で決断を重ねるとき。4・除染対策ではコスト、効果の分析が必要。

-

私は地域メディエーターとして、主に福島県伊達市で2012年3月からの2年間に約200回の放射線健康講話と約100回の放射線相談窓口や家庭訪問を自治体の保健師と行ってきた。

-

ドイツ・シュトゥットガルト在住の作家である川口マーン恵美氏が現代ビジネスに寄稿された「ドイツ・再生可能エネルギー法の失敗と、日本が模索すべき最良の道」は、客観的に事実を積み上げた内容で、これまでドイツのエネルギー政策に注目してきた筆者にとっては、至極まっとうなものであると感じた。

-

誰でも見たことがあるだろう、このコンビニのローソンの領収書がかなり変わったものであると、分かるだろうか。3月1日に東京電力福島第1原子力発電所の大型休憩所内に開店した店で発行されたものだ。作業員の人々で店は賑わっていた。こうした町中にある店が原発構内に開店したということは、福島原発事故における周辺環境への危険が低下していることを示すものだ。

-

言論アリーナ「地球温暖化を経済的に考える」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 大停電はなぜ起こったのかを分析し、その再発を防ぐにはどうすればいいのかを考えました。 出演 池田信夫(アゴラ研究所所長) 諸葛宗男(ア

-

福島第一原発事故の放射線による死者はゼロだが、避難などによる「原発関連死」は事故から2014年までの4年間で1232人だった(東京新聞調べ)。それに対して原発を停止したことで失われた命は4年間で1280人だった、とNei

-

NRCは同時多発テロの8年後に航空機落下対策を決めた 米国は2001年9月11日の同時多発テロ直後、米国電力研究所(EPRI)がコンピュータを使って解析し、航空機が突入しても安全は確保されると評価した。これで仮に、同時多

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間