映像・福島原発、発電所構内の状況

事故を起こした東京電力の福島第一原子力発電所を含めて、原子炉の廃炉技術の情報を集積・研究する「国際廃炉研究開発機構」(理事長・山名元京大教授、東京、略称IRID)(設立資料)は9月月27日までの4日間、海外の専門家らによる福島原発事故対策の検証を行った。(紹介記事「「汚染水、環境への影響は小さい」― 福島事故で世界の専門家ら」)

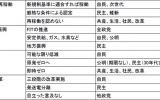

この際に撮影されたIRIDが提供した福島第一原発の映像を紹介する。汚染水タンクと原発建屋の周辺部分だ。画像から見る限り、原発構内は専門家らが指摘した通り、事故当初に散乱したがれきが片付けられ、作業現場はかなり整頓されているようだ。

(映像)

写真1 巨大な汚染水タンク

写真2 事故を起こした1号基建屋と専門家ら

関連記事

-

9月の下北半島訪問では、青森県六ヶ所村にある日本原燃の施設も訪問した。日本原燃は1992年に電力会社の出資で設立された。天然ウランを濃縮して原子力発電用の燃料をつくる。

-

WNN(世界原子力通信)9月12日記事。英語。原題は「Iran and Russia celebrate start of Bushehr II」イランのブシェール原発の工事が始まった。ロシアのロスアトムの支援で、工事費は2期で約100億ドルの見込み。完成時期は24年と26年。イラン核合意で、原発建設が再始動した。

-

はじめに 映画「Fukushima 50」を観た。現場にいた人たちがフクシマ・フィフティと呼ばれて英雄視されていたことは知っていたが、どんなことをしていたのかはもちろんこの映画を観るまで知らなかった。 中でも胸を打ったの

-

前代未聞の原発事故から二年半を過ぎて、福島の被災者が一番注意していることは仲間はずれにならないことだ。大半が知らない土地で仮の生活をしており、親しく付き合いのできる相手はまだ少ない。そのような状況では、連絡を取り合っている元の町内の人たちとのつながりは、なにより大切なものだ。家族や親戚以外にも従来交流してきた仲間とは、携帯電話やメールなどでよく連絡を取り合っている。仕事上の仲間も大切で、暇にしていると言うと、一緒に仕事をやらないかと声を掛けてくれる。

-

福島の「処理水」の問題は「決められない日本」を象徴する病理現象である。福島第一原発にある100万トンの水のほとんどは飲料水の水質基準を満たすので、そのまま流してもかまわない。トリチウムは技術的に除去できないので、薄めて流

-

石炭が重要なエネルギー源として、再び国際的に注目されている。火力発電に使った場合に他のエネルギー源と比べたコストが安いためだ。一方で石炭は、天然ガスなどよりも燃焼時に地球温暖化の一因とされる二酸化炭素(CO2)の発生量が多い。

-

福島第一原発の「廃炉資金」積み立てを東京電力に義務づける、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の改正案が2月7日、閣議決定された。これは原発の圧力容器の中に残っているデブリと呼ばれる溶けた核燃料を2020年代に取り出すことを

-

12月14日に投開票が行われる衆議院議員選挙。そこでの各党の選挙公約をエネルギーに焦点を当てて分析してみる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間