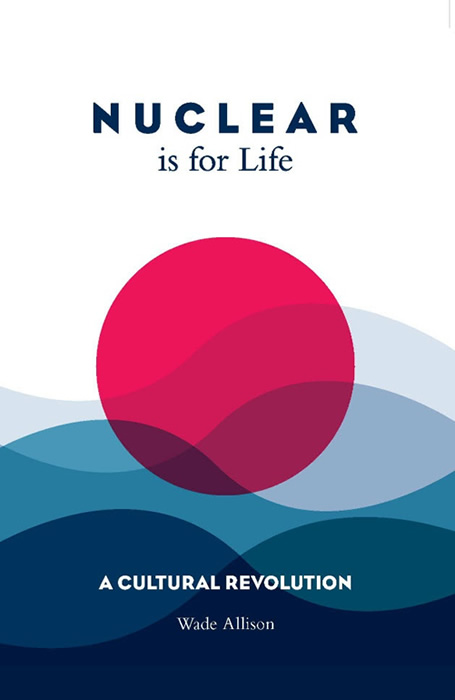

「命のための原子力」-本の紹介、W・アリソン著

アゴラ・GEPRにこれまで寄稿した、オックスフォード大学名誉教授(物理学)のウェイド・アリソン氏が「命のための原子力」という本を英国で出版した。(本の紹介サイト)

【アリソン氏の講演「人類の放射線への恐怖は間違っている」「寄稿一覧」】

この本の紹介文によれば、同氏の著書「放射能と理性」(2009年、邦訳は徳間書店)のメッセージを広げたもの。東京電力福島第一原発事故の検証を含め、人間の生命と、放射線の歴史的、文化的、科学的な相互作用をまとめている。

欧州でも社会の中で科学的な教育を受けた人々の間にも、原子力を忌避する考えがあるという。アリソン氏は、放射線による健康影響、コスト、そして核廃棄物の問題を整理し、原子力への過剰な不安が、過剰な放射線防護対策とコストを生んでいることを指摘している。

福島原発事故では、健康被害がなく、死者がいないことを強調し、過度の不安が放射能防護のコストを増やしているという。また放射線防護は、現在の技術で十分、安全性を確保できる。さらに使用済み核燃料問題も、地層処分という各国の目指す方法で解決すると主張した。

それよりも化石燃料を使うことによる大量の金銭とエネルギーの浪費、さらに温室効果ガスの発生による地球温暖化の進行を避けるため、原子力を使うことのメリットは大きいと述べている。原子力は人類の生活をより豊かにするエネルギーという。

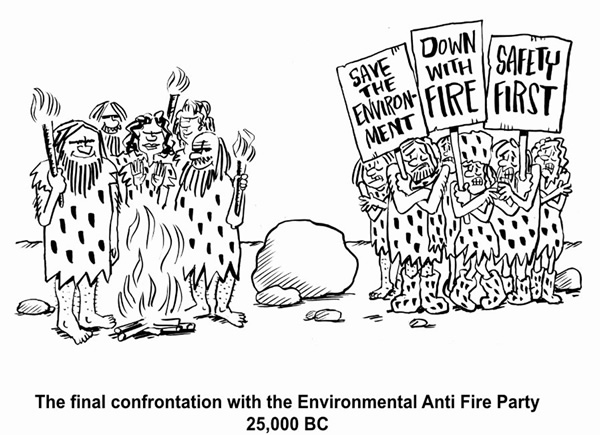

アリソン氏の主張は、本の中のこの風刺画にまとめられる。人類は推定で紀元前2万5000年前に、火を使うようになった。最初は火も恐怖の対象であっただろう。しかし過度に安全性を求める人たち、つまり「環境を守れ」「火を使うな」「安全第一」とプラカードを掲げる人々(左)は凍え、火を使う人々(右)は快適な生活をしている。

同じことが現代の原子力の活用でも言えるかもしれない。新しい技術を適切に使えば、快適な生活ができるようになる。

(2015年10月26日掲載)

関連記事

-

前回ご紹介した失敗メカニズムの本質的構造から類推すると、米国の学者などが1990年代に行った「日本における原子力発電のマネジメント・カルチャーに関する調査」の時代にはそれこそ世界の優等生であった東電原子力部門における組織的学習がおかしくなったとすれば、それは東電と社会・規制当局との基本的な関係が大きく変わったのがきっかけであろうと、専門家は思うかもしれない。

-

2015年2月3日に、福島県伊達市霊山町のりょうぜん里山がっこうにて、第2回地域シンポジウム「」を開催したのでこの詳細を報告する。その前に第2回地域シンポジウムに対して頂いた率直な意見の例である。『食べる楽しみや、郷土の食文化を失ってしまった地元民の悲しみや憤りは察してあまりある。しかし、その気持ちにつけこんで、わざわざシンポジウムで、子供に汚染食品を食べるように仕向ける意図は何なのか?』

-

「支援がありがたい」?。再生可能エネルギーの発電事業者は今、そろって経産省の政策を評価する。その導入を支援する固定価格制度(Feed in Tariff: FIT)が12年7月に導入された。その影響で再エネビジネスは大きく変わり、特に太陽光発電が急拡大した。しかし急成長の影に負担増などのひずみも出始めている。この行く末はどうなるのか。

-

政策家の石川和男さんが主宰する霞が関政策総研のネット放送に、菅直人元首相が登場した。

-

3人のキャスターの飾らない人柄と親しみやすいテーマを取り上げることで人気の、NHK「あさイチ」が原子力発電を特集した。出演者としてお招きいただいたにもかかわらず、私の力不足で議論を深めることにあまり貢献することができなか

-

3月26日公開。アゴラ・GEPRは映像コンテンツを配信し、その中で「Vlog」という短い映像を提供している。21世紀政策研究所の研究主幹・澤昭裕さんの主張。原子力規制の運用について、「規制哲学」に焦点をあてて研究を行い、規制委の制度見直しの提案を試みるという。また現場に即した福島事故の教訓を学びとり、日本と世界の原子力技術者に役立つように、教材にしようと考えているそうだ。

-

ブルームバーグ 2月3日記事。福島の原発事故後に安全基準が世界的に強化されたことで原発の建設期間が長期化し、建設の費用が増加している。

-

NRCが工事ミスを指摘 WH(東芝)がなぜ多額の負債を負ったのか、いまだに狐に摘まれた思いをしている人が多い。これまで報道された情報によれば「12年の早い段階までにNRCの検査官が原子炉下部の鋼材が不適切に据え付けられて

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間