エネルギー価格、日本高止まりの懸念 — IEAリポート

国際エネルギー機関(IEA)は11月12日、2013年の「世界のエネルギー展望」(World Energy Outlook 2013)見通しを発表した。その内容を紹介する。

IEA特設ページ(本文は有料)

プレスリリース(いずれも英語)

図表資料

予測についての資料

米国がエネルギー面で優位に

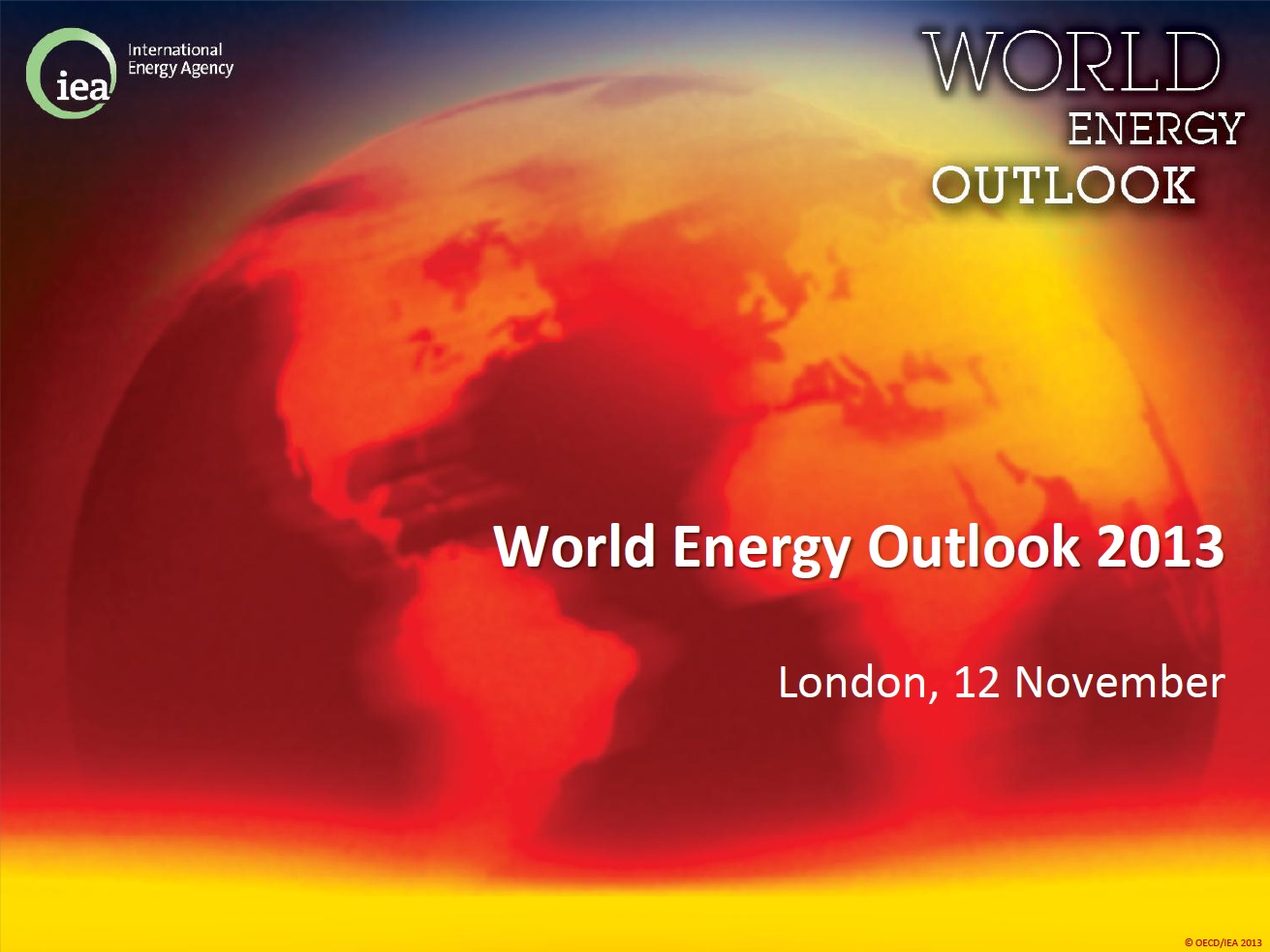

IEAは、今回も前年に引き続いて、シェールガスの増産問題を紹介。エネルギーの面で、「各国の役割に書き直しがある」とした。日本は、2035年になっても米国の電力とガスの価格で2倍となっていると見込まれ、米国のエネルギー価格面の優位が続くとした。

図表1「米国に比べた産業用エネルギーの相対価格」では、米国はシェールガスの増産によってガス価格で現在日本の約5分の1、電力価格は3分の1を推移。欧州、中国リリースによると、米国の製造業にとってかなり有利になると指摘した。そして米国はエネルギー輸出国に転じて、35年までにエネルギー需要を国内資源でまかなえるようになると予想している。

世界のエネルギー需要は増加傾向

一方で、世界のエネルギー需要はおう盛であり、石油価格は自動車や産業用需要の影響で、高止まりが続くと、予測している。また埋蔵量と生産量の差から、中東産油国、特に石油輸出国機構(OPEC) の供給での影響は、当面強い状況が続くと述べた。

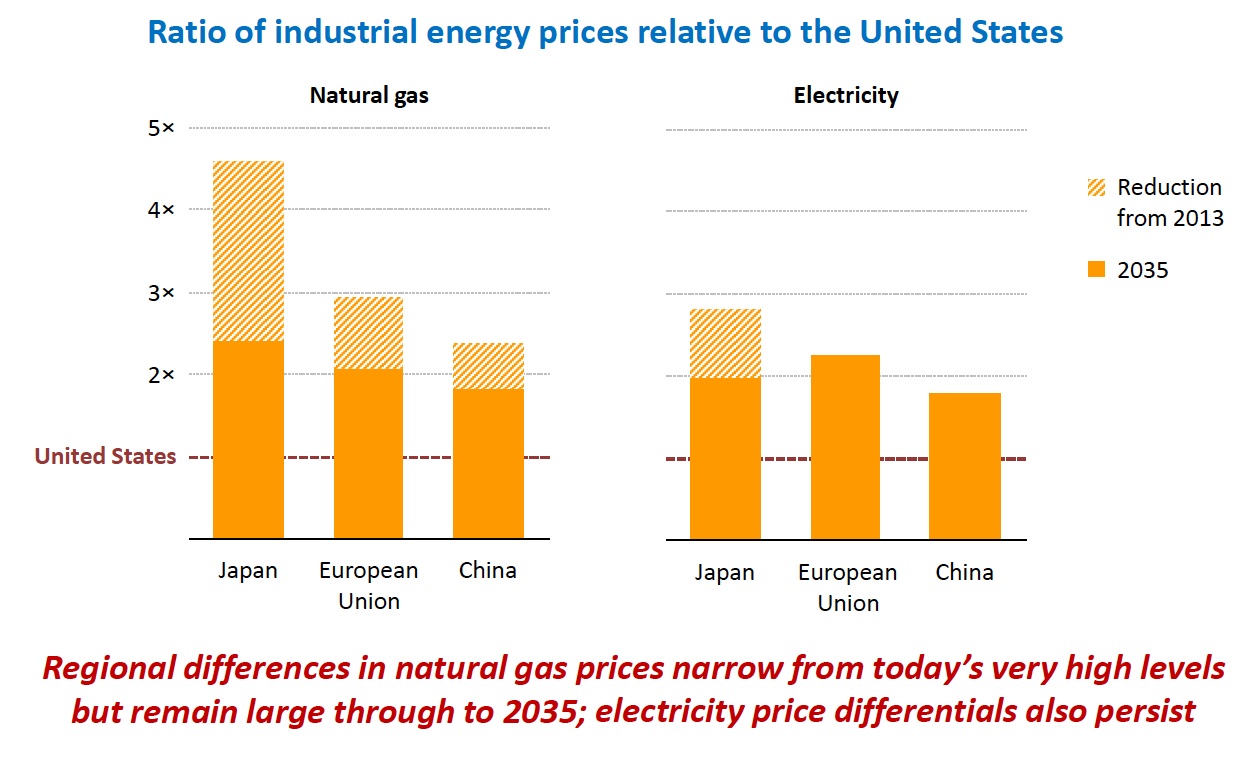

図表2「一次エネルギー総供給の増加」を見ると、2011年までの25年間、と、それ以降の25年間の予測を比べると、ガスで1300Mtoe(Mtoeはエネルギーの石油100万トン当たりの換算量)から2600Mtoeと倍増、石油では1100Mtoeから1600Mtoeと、1・5倍になる。

エネルギーは先進国で石油を中心に増加は押さえられるものの、2030年前後には中国が米国を抜いて世界最大の石油消費国になると予測した。

一方、原子力エネルギーは35年までの間、「中国や韓国、インド、ロシアに牽引される形で増加する」と予測した。風力や太陽光など再生可能エネルギーも、世界全体の発電量増加分の約半分を占めるが、それによる電力供給の安定性について、疑問を示している。

(2013年11月25日掲載)

関連記事

-

福島第一原発の後で、エネルギーと原発をめぐる議論が盛り上がった。当初、筆者はすばらしいことと受け止めた。エネルギーは重要な問題であり、人々のライフライン(生命線)である。それにもかかわらず、人々は積極的に関心を示さなかったためだ。

-

米国農業探訪取材・第4回・全4回 第1回「社会に貢献する米国科学界-遺伝子組み換え作物を例に」 第2回「農業技術で世界を変えるモンサント-本当の姿は?」 第3回「農業でIT活用、生産増やす米国農家」 (写真1)CHS社の

-

先日、和歌山県海南市にある関西電力海南発電所を見学させていただいた。原発再稼働がままならない中で、火力発電所の重要性が高まっている。しかし、一旦長期計画停止運用とした火力発電ユニットは、設備の劣化が激しいため、再度戦列に復帰させることは非常に難しい。

-

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開

-

どういう意図か、政界を引退したはずの小泉純一郎元首相が「ごみ捨て場がないから原発は止めようよ」と言い出した。朝日新聞は脱原発の援軍が現れたと思ったのか、飛びついた。10月5日付朝刊の「原発容認、自民党から異議あり」、10月30日付朝刊は「小泉劇場近く再演?」など尻馬に乗った記事を載せた。見出しは週刊誌的で面白いが中身はない。

-

NHK 6月2日公開。中部電力はコストダウンを図るために、北陸電力や関西電力と送電線の維持管理を共同で行うなど、送配電事業での連携を検討することになりました。

-

アゴラ研究所は日本最大級のインターネット上の言論空間アゴラ、そしてエネルギーのバーチャルシンクタンクであるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)を運営している。新しい取り組みとして、インターネット上で、識者が政策を語り合う映像コンテンツ「言論アリーナ」を提供している。その中で、月1回はエネルギー問題を取り上げている。

-

本レポートには重要な情報がグラフで示されている。太陽光・風力の設備量(kW)がその国の平均需要量(kW)の1.5倍近くまで増えても、バックアップ電源は従来通り必要であり、在来型電源は太陽光・風力に代替されることもなく、従来通りに残っていることである。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間