電力料金値上げの影響は、一か月あたりコーヒー一杯程度なのか?

値上げは500円以下?

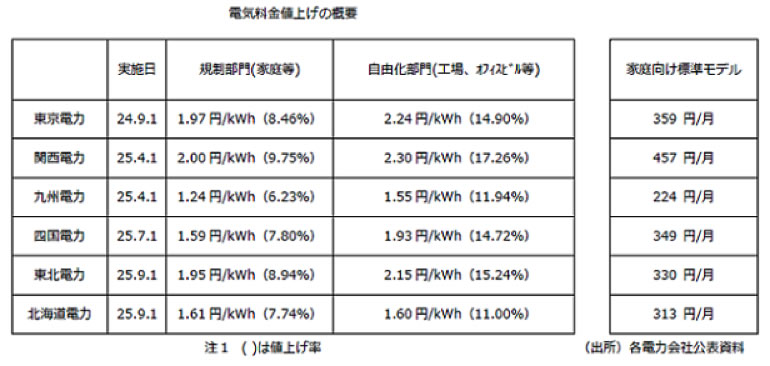

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

規制部門である家庭野負担居ついては、各社から、標準的世帯当たりの料金として、一か月当たり224~457円の増加、との試算結果が示されている。はたして家計への負担増はこれだけだろうか?

国民負担年4兆円の現実

今回の一連の電力料金値上げの主な要因である、化石燃料消費の増加の影響は、日本全体で年間3~4兆円とされている。単純に国民一人当たりに直すと、月あたり3000円程度となる。電力会社の努力があったにしても、また標準世帯(おおむね4人家族)の値上げが低めになっている可能性を考えても、ケタが合わないことがわかる。

値上げは一般家庭用のみならず、規制部門の企業向けと、自由化部門でも当然実施されている。家庭用の電力消費は全体の3割弱であり、産業用の電力消費ははるかに大きい。そして電力需要の6割を超える自由化部門での値上げ率は、表に示すように11%~17・26%と規制部門よりはるかに高く、産業部門への影響が大きいことがあきらかである。

関西経済連合会は今年6月に意見書を発表(注1)

しているが、産業、特に製造業への影響について興味ある内容が紹介されており、また、原発比率が高かったことから値上げ幅が最も大きくなった、関西電力の管内の分析であることから、意見書で紹介された内容の2点に注目し、もう一度料金値上げの影響を考えたい。

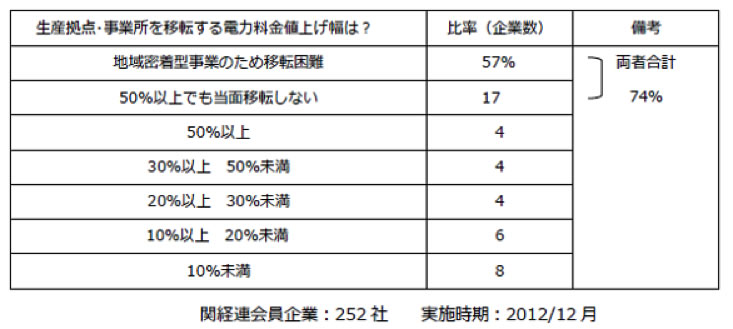

1点目は会員企業へのアンケート結果である。質問は、「どの程度電力料金が上がったら、生産拠点・事業所を関西電力会社管内から移転するか?」というものである。回答は下表のとおりであるが、「地域密着型事業のため移転は困難」の57%に、「50%以上でも移転は当面検討しない」17%を加えると、74%にのぼる会員企業が、電力料金が50%以上上がっても管内からの移転を選択肢にできない状況にあることがわかる。

販売価格への転嫁が簡単ではない事は容易に想像でき、電力料金値上げが業績を直撃することはあきらかである。大企業への同種のアンケートでは、生産拠点の移転が選択肢の一つとして挙げられることも多く、地域活性化あるいは日本活性化の見方で電力料金値上げの影響が語られる場合も多く見受けられるが、「普通」の製造業では、選択肢となりにくい事がわかる。移転しないのではなく、移転出来ないのである。

産業へのショックも負担に

2点目は製造業に働く人から見た電力値上げの影響である。関西経済連合会の意見書は、当研究所にも投稿された、RITEの発表(注2)

を引用している。分析の方法は、国の工業統計から関西地域の各製造業の電力消費額をもとめ、また同工業統計から各業種ごとの従業員数を分析することにより、従業員一人当たりの電力料金値上げによる費用増額の影響をもとめたものである。

報告によると、関西地区製造業平均での費用増額は年間給与の2・9%にあたる8万2000円に上る事が示されており、もし電力料金値上げによる費用増を給与削減で対応すると、月額7000円の給与減少に相当することとなる。

製造業で働く事で家計を支えている家庭にとっては、イメージ図に示すように、家庭用電力値上げに加えての負担となる。同報告には関東地域(東電管内)での試算結果も示されており、関西地区依り若干影響が小さいものの、年間7万円、月額60006円におよぶことが示されており、料金値上げ額が大きく、製造業の占める比率が大きい関西地区の方が大きく影響を受けるとしても、程度の差はあるにせよ製造業への影響の大きさは、全国におよび、そして製造業に働く人に影響が及ぶ事は容易に想像できる。

消費者が受け取る電気料金値上げの大きさは、家庭用電力料金での値上げの、一か月あたり300円~500円前後であり、一か月コーヒー一杯程度の負担と説明される。しかし製造業への従業員一人当たりの負担増は、関西地区では、月当たり457円の15倍以上の同7000円に及ぶ。

生産拠点の移動もできず製品価格への転嫁も難しいとすると、働く人一人一人への負担とならざるを得ない。現時点ではさらに料金値上げに匹敵するような燃料調整費が上乗せされており、今後再生可能エネルギー全量買い取り制度の負担も急増する。中部電力も9月17日に料金値上げの検討をはじめる事を発表した。電力料金に限らないが、エネルギー価格値上げの影響を考える場合は、産業を対象とする値上げも、結局消費者一人一人に降りかかってくることを忘れてはならない。

(2014年1月14日掲載)

関連記事

-

「東京は、水素でおもしろくなる。」 「この街を動かすエネルギーが、水素に変わってきています。誰もが、あたりまえに水素を使う。そんな日常が、すぐそこまで来ています。東京が水素シティになったとき、そこにはどんな景色があって、

-

6月24日、東京都の太陽光パネルの新築住宅への義務付け条例案に対するパブリックコメントが締め切られた。 CO2最大排出国、中国の動向 パリ協定は、「産業革命時からの気温上昇を1.5℃以内に抑える」ことを目標としており、C

-

冒頭に、ちょっと面白い写真を紹介しよう。ご覧のように、トウモロコシがジェット機になって飛んでいる図だ。 要するに、トウモロコシからジェット燃料を作って飛行機を飛ばす構想を描いている。ここには”Jet Fuel

-

(GEPR編集部)原子力規制委員会は、既存の原発について、専門家チームをつくり活断層の調査を進めている。日本原電敦賀発電所(福井県)、東北電力東通原発(青森県)に活断層が存在すると同チームは認定した。この問題GEPR編集部に一般のビジネスパーソンから投稿があった。第三者の意見として紹介する。投稿者は電力会社に属していないが、エネルギー業界に関わる企業でこの問題を調べている。ただし匿名とする。

-

世界の太陽光発電事業は年率20%で急速に成長しており、2026年までに22兆円の価値があると予測されている。 太陽光発電にはさまざまな方式があるが、いま最も安価で大量に普及しているのは「多結晶シリコン方式」である。この太

-

原子力発電の先行きについて、コストが問題になっています。その資金を供給する金融界に、原発に反対する市民グループが意見を表明するようになっています。国際環境NGOのA SEED JAPANで活動する土谷和之さんに「原発への投融資をどう考えるか?--市民から金融機関への働きかけ」を寄稿いただきました。反原発運動というと、過激さなどが注目されがちです。しかし冷静な市民運動は、原発をめぐる議論の深化へ役立つかもしれません。

-

6月の公開前後にニューヨーク・タイムス、ワシントンポストなど主要紙の他、NEI(原子力エネルギー協会)、サイエンティフィック・アメリカン(Scientific American:著名な科学雑誌)、原子力支持および反原子力の団体や個人などが、この映画を記事にした。

-

「エネルギー資源小国の日本では、国策で開発したナトリウム冷却高速炉の技術を次代に継承して実用化させなければならない。それには高速増殖原型炉『もんじゅ』を運転して、技術力を維持しなければならない。軽水炉の運転で生ずるプルトニウムと劣化ウランを減らすためにも、ナトリウム冷却高速炉の実用化が必要だ」

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間