原発は「ロシアン・ルーレット」か

Caldeiraなど4人の気象学者が、地球温暖化による気候変動を防ぐためには原子力の開発が必要だという公開書簡を世界の政策担当者に出した。これに対して、世界各国から多くの反論が寄せられているが、日本の明日香壽川氏などの反論を見てみよう。

彼らの結論は「国際社会が日本の経験を踏まえ、原子力発電という“ロシアン・ルーレット” に頼らない気候変動対策やエネルギー・ミックスを検討することを切に望みます」となっている。もし原発がロシアン・ルーレットだとすれば、その弾は何発に1発入っているだろうか。

文系の教育を受けた反原発派は原発事故の確率を100%と考えて「もう一度、事故が起こったら経営破綻するのだから電力会社にとって原発は不合理だ」という類の議論をするが、さすがに科学者は事故の確率を考えている。原発事故はテールリスクなので、その確率は厳密に計算できないが、過去の事例からMaxMin原理で考えてみよう。

彼らは原発の保険料が1基あたり1億円/年で保険金が300億円という事実から、苛酷事故の確率を(1基あたり)300年に1度としている。民主党政権のとき原子力委員会が行なった計算では、日本の過去の実績(1500炉年に3基の苛酷事故)から500炉年に1度と計算している。つまり300~500年に1度というのが、保守的に見積もった苛酷事故の確率だろう。

彼らはそこで計算を打ち切っているが、この確率をもとに原発のリスクを計算してみよう。それがロシアン・ルーレットだとすると、1基の原発について300年に1度ぐらい弾が出てくることになる。それによって何人死ぬだろうか。日本ではゼロだが、あえて最悪の推定としてチェルノブイリ程度の事故が起こるとすると、国連科学委員会の確認した死者は60人。つまり死者の期待値は年間0.2人である。

これを他のリスクと比べてみよう。日本で原発が運転開始した1960年代から、これまでに交通事故で50万人以上が死亡した。現在も年間5000人近くが死亡しているが、これを原発の数で割ると、毎年1基あたり約100人が死んでいる計算になる。どちらがリスクの大きなロシアン・ルーレットであるかは明らかだろう。

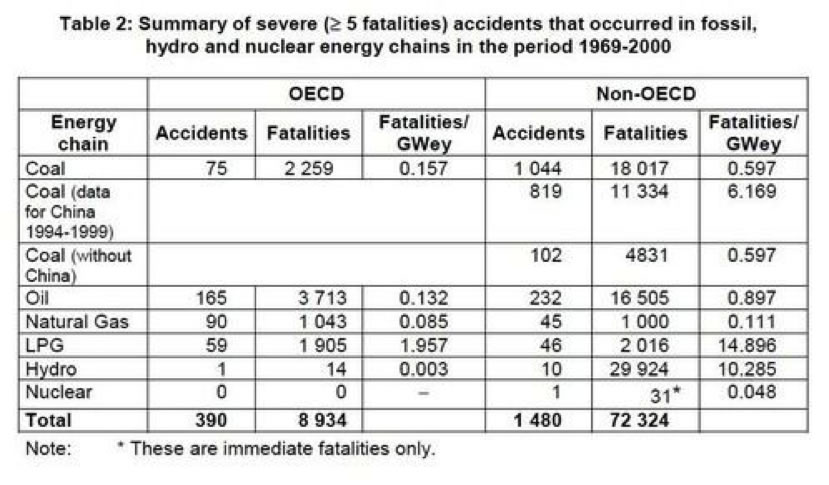

ではグローバルに見るとどうだろうか。これについてはOECDなどの国際機関は一致して「kWhあたりのリスクが最大の電源は石炭火力だ」と結論している。GW年でみると、次の表のように石炭火力の死者は6.9人だが、原子力は0.048人である。これはチェルノブイリ事故の死者を31人としているが、国連に従って60人とすると0.1人だ。石炭のリスクは原子力の70倍近い。

ところが明日香氏らは苦しまぎれに震災関連死の数を合計し、こうした二次災害の「リスクの大きさは甚大なものであり、病気による予想死亡者増加数などをもとにした[石炭火力の]大気汚染や他のリスクとの単純な比較は、あえて言えば無意味だと考えます」という。

これは詭弁である。リスクはつねに固有の特徴を捨象して単純化しないと、定量的に比較できない。OECDも推定するように、石炭火力の直接被害だけで毎年、全世界で数万人が死亡していることは確実だ。ここには大気汚染の被害は含まれていないが、最近のPM2.5騒動を見ればわかるように、その被害は全世界で年間数十万人だ。それに対して明日香氏らのあげている二次災害の原因は放射能ではなく、民主党政権の愚かな危機管理である。

他にも彼らはコスト計算をしているが、これは日本の元首相の細川護煕氏と同じく過去の電源交付金などのサンクコストを将来のコストに算入しており、話にならない。バックエンドのコストも民主党政権が計算したが、それを計上しても原発のコストは1円/kWh程度しか上がらない。既存の原発を運転するコストは圧倒的に安いのだ。

ただしこれから原発を新設するコストは高い。技術的なコストは安いが、今度の事故で安全対策のコストが莫大になったからだ。したがって在来型の軽水炉を日本で新設することは、採算上は賢明ではない。この論文でもふれている第3世代の軽水炉は十分安全だが、コスト面では不利だ。第4世代の原理的に炉心溶融の起こりえない原子炉が実用化するまで、新設は困難だろう。

しかし第4世代の実用化には、あと10年から20年はかかる。それまで原子炉の新設をやめると、Caldeira et al.も憂慮するように、地球温暖化が取り返しのつかないレベルになるかもしれない。このリスクも不確実だが、世の中に確実なリスクはない。政策担当者はこのような多くのリスクを勘案してエネルギー政策を立てるべきだ。

(2014年3月10日掲載)

関連記事

-

元経産官僚で、国際環境経済研究所河野太郎議員は2014年6月11日付ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」で、以下のようなことを述べておられる。続きを読む

-

混迷のスリランカ スリランカのゴタバヤ・ラジャパクサ大統領が軍用機で国外逃亡したというニュースが7月13日に流れた。 スリランカではここ数か月、電気も燃料も食料も途絶え、5月以来54.6%のインフレ、中でも食糧価格が80

-

ウクライナ戦争の影響を受けて、米国でもエネルギー価格が高騰し、インフレが問題となっている。 ラムスセン・レポート社が発表した世論調査によると、米国の有権者は気候変動よりもエネルギーコストの上昇を懸念していることがわかった

-

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ

-

消費税と同じく電気料金は逆進性が高いと言われ、その上昇は低所得者層により大きなダメージを与える。ドイツの電力事情④において、ドイツの一般家庭が支払う再生可能エネルギー助成金は、2013年には3.59 ユーロセント/kWh から約 5 ユーロセント/kWh に 上昇し、年間負担額は185ユーロ(1万8500円)にもなると予測されていることを紹介した。

-

はじめに 世界の脱炭素化の動きに呼応して、今、世界中の自動車メーカーが電気自動車(EV)に注力している。EV化の目的は走行中のCO2排出を削減することにあり、ガソリンエンジンなどの内燃機関を蓄電池駆動のモーターに切替えて

-

言論アリーナ「エネルギー問題の先送りはもうやめよう」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 新潟県知事選挙では与党推薦の花角候補が辛勝し、柏崎刈羽原発の再稼動に道が開けました。しかし原子力には積み残した問題が多く、前

-

GEPRを運営するアゴラ研究所はドワンゴ社の提供するニコニコ生放送で「ニコ生アゴラ」という番組を月に1回提供している。6月5日の放送は「2012年の夏、果たして電力は足りるのか!? 原発再稼動問題から最新のスマートグリッド構想まで「節電の夏を乗り切る方法」について徹底検証!!」だった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間