福島での被ばくによるがんの増加は予想されない — 国連報告書

(GEPR)

「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」の報告書発表をめぐるプレスリリースを転載する。(UNSCER 「英語版」日本の国連広報センターの「日本語版」)。昨年の中間報告に続くもの。

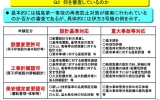

報告書概要を通読すると、以下の点が強調されている。

1・福島原発事故による健康への影響は、その被ばくの増加が年数ミリシーベルトと低いため、がんの増加の可能性は少ない。

2・ただし、大人よりも子供の方が放射線の影響を受けやすい。リスクは少ないが継続的に経過を観察する必要がある。

3・こうしたリスクの低さは、日本政府の避難や食品の流通規制などの初動対応によってもたらされた。

4・生態系への影響も限定的であると見込まれる。

報告書全文はこちら。

(以下本文)

ウィーン、2014年4月2日(UN Information Service)− 本日新たに、2011年の福島第一原子力発電所事故が起こった後もがんの発生率は安定したレベルを保つ可能性が高いとする国連報告が発表された。

「2011年東日本大震災後の原子力事故による放射線被ばくのレベルとその影響」と題された当該報告書は、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)により作成された。

報告では、福島原発事故の結果として生じた放射線被ばくにより、今後がんや遺伝性疾患の発生率に識別できるような変化はなく、出生時異常の増加もないと予測している。

その一方、最も高い被ばく線量を受けた小児の集団においては、甲状腺がんのリスクが増加する可能性が理論的にあり得ると指摘し、今後、状況を綿密に追跡し、更に評価を行っていく必要があると結論付けている。甲状腺がんは低年齢の小児には稀な疾病であり、通常そのリスクは非常に低い。

「人々が自身や自分の子どもの健康への影響を懸念するのは当然のことである」とUNSCEARの議長、カール=マグナス・ラルソン氏は述べ、「しかし、本委員会は、今回の評価に基づき、今後のがん統計に事故に伴う放射線被ばくに起因する有意な変化が生じるとは予想していない」との見解を示している。

これらの解析結果は、様々な集団(小児を含む)の被ばく線量の慎重な推定と放射線被ばくを受けた後の健康影響に関する科学的知見に基づいている。

解析によれば、対象とした集団のがん発生率への影響は小さいと予想されるとし、これは日本の当局側が事故後に講じた迅速な防護措置に拠るところが大きいとしている。

委員会は、報告された作業者の被ばくについても解析を行い、また、一部の作業員の被ばくを独自に評価した。委員会の評価は、報告された線量と概ね一致したが、事故の初期段階での被ばくについては不確かさが残っている。「本委員会は、がんや他の疾病の識別できる増加は予想されないと結論を出している」と、本評価の議長であるウォルフガング・ワイス氏は述べている。

委員会は、また、陸上および海中の生態系への放射線被ばくの影響を評価し、影響があるとしても、いずれも一過性のもので終わるとみている。

海中の生態系については、植物相と動物相が影響を受ける可能性は、原子力発電所に隣接する海岸域に限定され、長期的に影響が及ぶ可能性はごく小さいと予想された。

UNSCEARについて

1955年に設置された原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)は、電離放射線源のヒトの健康と環境への影響を広範に検証することを目的としている。UNSCEARの評価は、各国政府や国連機関が電離放射線に対する防護基準と防護のためのプログラムを作成するための科学的基盤となっている。

世界中の80名以上の著名な科学者が、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線被ばくの影響を解析する作業に取り組んだ。彼らがとりまとめた解析結果は、2013年5月に開催された委員会の年次総会で、27の加盟国により、技術的かつ学術的に精査された。科学者らは全員、本評価に参加するにあたり、利益相反の有無を申告することを義務付けられた。

UNSCEAR事務局は、国連環境プログラム(UNEP)が所管している。

(2014年4月7日掲載)

関連記事

-

このコラムでは、1986年に原発事故の起こったチェルノブイリの現状、ウクライナの首都キエフにあるチェルノブイリ博物館、そして私がコーディネートして今年6月からこの博物館で行う福島展について紹介したい。

-

池田・石破さんの意見には、印象に残る点がいくつかありました。メディアがこの問題、安全に傾きがちな面はあるという指摘ですが、小島さん、この点をどう考えますか。

-

第二部では長期的に原発ゼロは可能なのかというテーマを取り上げた。放射性廃棄物処理、核燃料サイクルをどうするのか、民主党の「原発ゼロ政策」は実現可能なのかを議論した。

-

青山繁晴氏は安全保障問題の専門家であり、日本の自立と覚醒を訴える現実に根ざした評論活動で知られていた。本人によれば「人生を一度壊す選択」をして今夏の参議院選挙に自民党から出馬、当選した。 政治家への転身の理由は「やらね

-

IPCC報告は、国際交渉や各国に影響を与えてきた。放送に出演の澤昭裕氏は経産省環境政策課長として、温暖化対策に向き合った経験がある。「温暖化対策の国際的枠組みと日本の政策は今、どのようになっているのですか」という池田氏からの問いに、次のようにまとめた。

-

1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所原子炉の事故は、原子力発電産業においてこれまで起きた中でもっとも深刻な事故であった。原子炉は事故により破壊され、大気中に相当量の放射性物質が放出された。事故によって数週間のうちに、30名の作業員が死亡し、100人以上が放射線傷害による被害を受けた。事故を受けて当時のソ連政府は、1986年に原子炉近辺地域に住むおよそ11万5000人を、1986年以降にはベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの国民およそ22万人を避難させ、その後に移住させた。この事故は、人々の生活に深刻な社会的心理的混乱を与え、当該地域全体に非常に大きな経済的損失を与えた事故であった。上にあげた3カ国の広い範囲が放射性物質により汚染され、チェルノブイリから放出された放射性核種は北半球全ての国で観測された。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」の要旨を紹介する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間