原子力損害賠償制度の課題と考察(その3)

論点2・大規模原子力災害への対応のあり方

原子力災害は、家庭、職場、地域コミュニティという「場」を破壊するという意味において異質である。今次の東電福島原発事故のような大規模災害においては、金銭賠償では救済が困難な被害があり、それが被災者の生活再建を滞らせている要因であることをかんがみ、国あるいは地方自治体による地域コミュニティ再生の取り組みが、事故後早い段階においてなされる必要性、民法不法行為制度による対応とは別に、例えばダム開発における土地収用法を参考に、集落・地域の再建を図ること等を含む国による災害補償スキームを創設しておく必要性を指摘しておきたい。

論点3・原子力事業関連法体系のあり方

原子力損害賠償制度を見直すにあたっては、原子力利用のリスクマネジメント施策の一部であるとの認識のもと、原子力安全規制、防災制度、地域再建支援制度、原子力国際協力等、諸制度との相互補完的な役割や協調を確保した原子力利用のリスクマネジメント施策について、総合的な全体像を描く必要性がある。限られたリソースの中で、どの救済を優先し、どうやって損害拡大を防止し、どう地域を再生させるか、いかに迅速に現実に即した形でなしうるか。原子力損害賠償制度を含めて事業環境関連制度全体を総合的に見直す必要がある。

原子力損害に関する国際条約、具体的には原子力損害補完的補償条約(CSC)への加盟を検討する必要もあると考える。

CSCに加盟した場合の意義としては次のものがある。

①わが国のメーカーがプラント輸出を行う場合、輸出相手国がCSCを締約していれば当該国における原子力事故の責任は輸出相手国の原子力事業者に集中されるため、わが国企業にとっての事業リスクの回避につながる。

②事故発生時に、事故を起こした国の責任額が3億SDR(約450億円)(注)を超えた場合、全ての加盟国により拠出された補完基金の支援が受けられる。(注・SDRはIMFにおける通貨の引き出し権。2013年9月30日の為替レートによれば、1SDR=1・534080ドル)

③わが国で起きた事故によって他国で越境損害が生じた場合であっても、裁判管轄権がわが国の裁判所に集中される。

これらのメリットが認められる一方で、①基金拠出金の負担金主体・負担方法の明確化、②研究炉等少額賠償措置しか持たない施設の扱い、③裁判管轄権の問題(他国で事故が起こりわが国に損害が及んだ場合は、裁判管轄権の集中原則によって日本国民は事故発生国において訴訟を提起する必要があることも受け入れなければならない)という潜在的なデメリットも考慮する必要がある。

4・今後の原子力損害賠償制度のあり方

わが国原子力損害賠償法が制定されてから約半世紀。東電福島事故によってもたらされる混乱を当時の法学者たちは予見していたかのように、国家の明確な関与のない原賠法を強く批判していた。法律制定後開催されたシンポジウム「原子力災害補償」において、我妻栄東京大学教授は「部会の答申と法は立脚する構想が異なる」と批判している。

「原子力の平和利用という事業は、歴史上前例のないものである。その利益は大きいであろうが、同時に、万一の場合の損害は巨大なものとなる危険を含む。従って、政府がその利益を速進する必要を認めてこれをやろうと決意する場合には、被害者の1人をも泣き寝入りさせない、という前提をとるべきである」と述べている。

わが国においては国の関与と覚悟が不明確であるまま原子力技術を利用してきてしまったのである。今後も原子力技術の平和利用を継続するのであれば、改めてそのリスクを明確化し、分担を明らかにすべく全体観をもった議論を行う必要がある。

(2014年4月14日掲載)

関連記事

-

ジャーナリスト堀潤氏。7月2日。菅直人政権による、「炉心溶融」「メルトダウン」という言葉を使わないという東電への指示が、なぜか大きな問題になっている。 これについて、当時、補佐官として官邸にいたジャーナリストの下村健一氏

-

自民党政権に交代して、ようやくエネルギー政策を経済・生活の観点から検討しようという動きが出てきた。

-

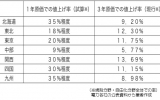

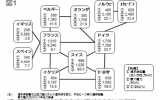

日本の電力料金は高い、とよく言われる。実際のところどの程度の差があるのか。昨年8月に経済産業省資源エネルギー庁がHPに掲載した資料によれば、為替レート換算、購買力平価換算とも2000年時点では、日本の電力料金は住宅用・産業用とも他国と比較して非常に高かった。

-

いまだにワイドショーなどで新型コロナの恐怖をあおる人が絶えないので、基本的な統計を出しておく(Worldometer)。WHOも報告したように、中国では新規感染者はピークアウトした。世界の感染はそこから1ヶ月ぐらい遅れて

-

27日の日曜討論で原発再稼働問題をやっていた。再稼働論を支持する柏木孝夫東京工業大学特命教授、田中信男前国際エネルギー機関(IEA)事務局長対再稼働に反対又は慎重な植田和弘京都大学大学院教授と大島堅一立命館大学教授との対論だった。

-

私は原子力発電の運用と安全の研究に、およそ半世紀関わってきた一工学者です。2011年3月の東京電力福島第一原発事故には、大変な衝撃を受け、悲しみを抱きました。自分は何ができなかったのか、自問と自省を続けています。

-

北海道はこれから冬を迎えるが、地震で壊れた苫東厚真発電所の全面復旧は10月末になる見通しだ。この冬は老朽火力も総動員しなければならないが、大きな火力が落ちると、また大停電するおそれがある。根本的な問題は泊原発(207万k

-

前回に続いて経済産業省・総合エネルギー調査会総合部会の「電力システム改革専門委員会」の報告書(注1)を委員長としてとりまとめた伊藤元重・東京大学大学院経済学研究科教授が本年4月に公開した論考「日本の電力システムを創造的に破壊すべき3つの理由」(注2)について、私見を述べていきたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間