「常識」に戻る東京都のエネルギー対策 — 政治の翻弄から再エネ振興へ

記者会見する舛添都知事(都庁ホームページより)

福島原発事故以来、東京都では3回の都知事選が行われた。脱原発を訴える候補はいたが、都民はそれを争点と重視しなかった。今年2月の選挙で都知事に選ばれたのは「常識人」の舛添要一氏だ。政治に翻弄されがちだった都のエネルギー政策はようやく落ち着きを取り戻した。そしてユニークな再エネ振興、省エネ対策が成果を上げ始めている。選挙の後に報道されない、「日常」の都のエネルギー政策を紹介する。

パフォーマンスの目立った猪瀬都政

「水に落ちた犬は打てという。東電を叩くのは今だ」。

著名なノンフィクション作家であった猪瀬直樹氏は2007年に副都知事に就任。東日本大震災後はエネルギー問題を担当し、12年12月に都知事に選ばれた。ところが都知事選前後にメディアに出ない会合で、このような発言をしていた。「品がない。ここまで東電を憎む必要はあるのだろうか」。講演を聞いたエネルギー研究者は不快感を示していた。

猪瀬氏は原発事故を起こし、その後に値上げに動いた東電を批判した。「経営努力が足りない」と主張し、新電力への入札拡大、事業計画への干渉を行った。また原発事故直後の11年には東京都主導で、100万キロワット(kW)の大型火力発電所の建設構想を打ち上げた。これは13年に、東電の老朽設備の更新支援を目指す政策に変わった。

猪瀬氏は医療法人徳洲会からの5000万円、不透明な金銭提供を受けたことを理由にして今年2月に辞職した。同会は都内にある東電病院の取得を狙っていた。猪瀬氏の東電叩きのパフォーマンスの裏には、同会に便宜を図る悪しき意図があったのではと、疑惑を抱いてしまう。

原発について明言なしの舛添都政

「原発は将来的に減少させるべきだ。ただしエネルギー政策は国の問題だ」。

今年2月の都知事選で当選した舛添要一氏は選挙中にこう発言した。元首相の細川護煕氏、弁護士の宇都宮健児氏の両候補は脱原発を訴えたものの、都民は関心を向けなかった。

当選後の3月の都議会での所信表明演説で、舛添知事は「原発」という言葉を一つも使わなかった。そして「再生可能エネルギーの拡大」「電源立地県への感謝」などを表明。代表質問では反原発を唱える共産党から、東電の目指す柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼動について「株主である都は関与するのか」と質問があった。それに舛添知事は「議決権行使は考えていない」と答えた。

権限の上で都がエネルギーシステムに手を入れることは難しく、舛添氏の一連の発言は極めて当たり前のことだ。あるメディアの都政担当記者は「舛添氏の関心は、オリンピック、防災、待機児童問題に集中している。常識人であるために、電力・原発問題で、猪瀬さんみたいな奇策は打たない」と予測する。

政治の喧噪が落ち着けば、東京都がこれまで積み重ねてきたエネルギー政策が注目されるだろう。都は行政官庁として、政策立案と実行能力の高さで知られ、他の自治体に比べて財政状況も悪くない。さらに首都として企業が集まるために、その行動は日本全体のエネルギーに影響を与える可能性がある。

猪瀬都知事時代に都は「スマートエネルギー都市」というコンセプトを掲げた。低炭素、快適性、防災力を兼ね備えた都市を目指すという。そのための手段として「節電・省エネの啓蒙と支援」「低炭素・自立分散型エネルギーの利用拡大」「エネルギーマネジメントによる需給の最適制御」を、政策でうながす。そして20年に、10年比で20%のエネルギーの削減目標を示した。これらの政策は舛添知事も継承の予定だ。そして、いくつかの政策は、注目する広がりを見せている。

再エネ振興、省エネ、注目の政策

そうした政策の一つに日本初となる官民連携のインフラファンドがある。都は2012年から2つのファンド(投資事業有限責任組合)をつくり、それぞれ15億円、合計30億円出資して、2つの投資会社に運営を委託した。再エネ、また新電力への投資を行う。都の資金を呼び水に他企業からの投資も受け入れて、総額290億円まで膨らむ見込みだ。

現時点までにガス発電所、太陽光発電所など、全国10案件に投資を行った。発電能力は約27万kW、一般世帯27万世帯相当の電力が創出される。

この成果に注目して都は新ファンドを新たにつくる。舛添知事も意欲を見せるプロジェクトだ。10億円規模の出資を行い、それを呼び水に民間資金を40億円規模まで集める。今度は東京・東北電力管内の再生エネルギー案件に投資を限定する予定だ。再エネでは、金融の動きが鈍く、大規模プロジェクトに資金が回らないとされる。公的資金によるリスクマネーの供給は、投資をうながしていくだろう。

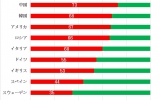

もう一つ注目されるのが、省エネ政策だ。東京都は大規模事業所に、温室効果ガスで、エネルギー使用量と密接に関係する二酸化炭素(CO2)の削減義務を課し、削減分の排出権として取引できる「キャップ&トレード」制度を2010年度から導入した。これは国が導入を試みたが、できなかった制度だ。基準排出量から、10年度に13%、11年度、12年度に22%の削減を実現する大きな成果を出した。

都は制度の定着に加え、2011年の震災後の電力不足での節電意識の高まりが影響したと分析している。各企業は、LED導入や従業員によるこまめな消灯などに動いているそうだ。一つの政策が、時代の流れにマッチして、大きな広がりを見せている。

東京都環境局で、エネルギー政策を総合的に所管する電力改革課の若林和彦課長は、今後の政策の方向を次のように述べた。「エネルギー分野で、地方自治体ができることは限られます。しかし電力の安定供給、省エネ、そして再エネの振興は、都民の皆さまの多くが望まれる政策でしょう。できることを積み重ねます」

筆者が「政治に翻弄され大変ですね」と感想を述べると、次のまじめな返事が返ってきた。「都民は政治家の皆さんへの期待を込めて、知事や都議会議員を選ぶはずです。その指示を受けて動くのは当然です」。

政治家は都政を動かすが、舛添氏はその能力で、落ち着いた行政を展開していくだろう。

エネルギー政策は国の仕事であり、地方自治体ができることは限られる。そしてバラバラに好き勝手に動けば、混乱を生みかねない。半面、今後の電力自由化で権限は分散し、自治体とエネルギーの関わりはますます強まる。

東京都の意欲的な取り組みは、日本のエネルギーに今後、大きな影響を与えていく。それがすべての関係者に利益になることを期待したい。

この原稿はエネルギーフォーラム4月号掲載記事に加筆修正した。再利用を許可いただいた同誌編集部に感謝を申し上げる。

(2014年4月21日掲載)

関連記事

-

村上敬亮資源エネルギー庁新エネルギー対策課長に、FITの成果と問題点について聞いた。

-

2014年10月23日に首脳レベルで構成される欧州理事会において、2030年のパッケージが決定された。そのポイントは以下のとおりである。●2030年に最低でもGHG排出量を1990年比最低でも▲40%。

-

はじめに 12月15日閉幕したCOP24では2020年に始動する「パリ協定」の実施指針(ルールブック)が採択された。 我が国はCO2排出量削減には比較的冷淡だ。例えば、燃料の異なる発電所を比較検討した最新のデータ、201

-

電力自由化は、送電・配電のネットワークを共通インフラとして第三者に開放し、発電・小売部門への新規参入を促す、という形態が一般的な進め方だ。電気の発電・小売事業を行うには、送配電ネットワークの利用が不可欠であるので、規制者は、送配電ネットワークを保有する事業者に「全ての事業者に同条件で送配電ネットワーク利用を可能とすること」を義務付けるとともに、これが貫徹するよう規制を運用することとなる。これがいわゆる発送電分離である。一口に発送電分離と言ってもいくつかの形態があるが、経産省の電力システム改革専門委員会では、以下の4類型に大別している。

-

菅首相が「2050年にカーボンニュートラル」(CO2排出実質ゼロ)という目標を打ち出したのを受けて、自動車についても「脱ガソリン車」の流れが強まってきた。政府は年内に「2030年代なかばまでに電動車以外の新車販売禁止」と

-

石川・認可法人には第三者による運営委員会を設けます。電力会社の拠出金額を決めるなど重要な意思決定に関与する。ほかの認可法人を見ると、そういった委員会の委員には弁護士や公認会計士が就くことが多い。しかし、再処理事業を実施する認可法人では、核燃料サイクルの意義に理解があり、かつ客観的に事業を評価できる人が入るべきだと思います。

-

この論文は農業の技術的な提言に加えて、日本の現状を分析しています。

-

電力・電機メーカーの技術者や研究機関、学者などのOBで構成する日本原子力シニアネットワーク連絡会は3日、「原子力は信頼を回復できるか?」をテーマとしたシンポジウムを都内で開いた。ここでJR東海の葛西敬之会長が基調講演を行い、電力会社の経営状態への懸念を示した上で、「原発再稼動が必要」との考えを述べた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間