人々との交流を通して見えた福島の未来

福島第一原子力発電所の事故処理、特にその技術的課題に世間の耳目が集まる一方、その地域に住む人々の暮らしについては見過ごされがちである。しかし私には、事故を起こした原子力発電所とともに生きた経験がある。

1980年、米国原子力規制委員会(NRC)の若手職員だった私は、その前年の79年に事故を起こしたスリーマイル島原子力発電所事故の廃炉作業を指揮管理する任務を命ぜられ、妻と二人の息子を連れて、スリーマイル島に程近いセントラルペンシルベニアに引っ越した。

福島とスリーマイルでは、事故の状況も地域の事情も違う。福島の事故はスリーマイル島の事故よりも複雑で、その収束にもより長い時間がかかるだろう。しかし、原子力発電所の周辺住民たちの心理的状況-その不安感や先が分からないことへのやるせない気持ち、国の原子力政策に関する議論に振り回されているのではないかという疑心-には共通したものがある。

福島第一原子力発電所の事故後、私は何度か来日し、発電所の汚染水対策などに助言をしてきた。しかし、今年5月に福島を訪れたのには違う理由があった。このときは、避難している住民を含む、事故によって影響を受けた人々と交流し、彼らの不安に耳を傾け、私が知る限りの正確な情報と私の福島の人々に対する思い、地域の未来についての考えを伝えるためであった。

今回の旅に、私は妻のリンと孫のジェシカを同行させた。私がスリーマイル島の事故処理にあたっていた当時、地元の病院で助産師をしていた妻のリンは、多くの母親たちと事故の不安を共有してきた。ジェシカの父親は、スリーマイル島原子力発電所の間近で育った。

福島の人々の話は、そんな私たちのなかにある34年前の鮮烈な記憶を呼び起こし、彼らの復興に対する思いに、私たちの心は震えた。

福島の母親たちとの交流

写真1 バレット氏家族と福島の母親たちの交流

福島の女性たちとの交流会には、広野町や富岡町に住む母親や祖母たちと、これから母になる妊婦たちが集まった。彼女たちは子どものことを心配し、真の情報を求めていた。

彼女たちは、政府や地元自治体などから届けられている情報だけでは安心できない、さまざまな場所から聞こえてくる否定的な情報に恐怖心を抱かずにはいられないと感じていた。福島の人々を永遠の被害者としてのみ描くこうした否定的な情報に、彼らは翻弄され、そして再び傷つけられていたのである。なかには「家に戻りたいと言う子どもたちを避難先から自宅へ連れて帰ってきたが、それで良かったのか自問自答の日々を過ごしていた」という母親もいた。その人は「スリーマイル島事故の体験談を直接聞けて、安心した」と涙ながらに話した。

放射線の健康への影響については、実に多くのことが分かっている。そして世界には福島よりも線量が高い場所で人々が幸せに暮らしているところはあり、福島における被ばく量が安全だということは明らかである。「どうして帰れるの?」「あなたの子どもは放射線を浴びているから私の子どもとは遊べない」という心ない言葉に、母親たちが罪の意識を感じず反論するためには、正確な情報を得る必要がある。私たち家族もスリーマイル島の近くに住んでいたときには同じような周囲の反応に直面した。そしてそれらの問いに自信をもって回答するため、情報収集に腐心した。

福島の農家と漁師との交流

写真2 福島で農家と語るバレット氏

農家の方と漁師からは、彼らが放射性物質の問題について独自に調べ、回答を求めようとしていることがうかがえた。コメ農家の方は、放射性物質を含む土が何処に廃棄されるのかを気にしていた。山に放射性物質を含む土が処分されたら、山からの水流によって水田がより汚染されるのではないかと心配していた。

しかしそうではない。なぜならどこに汚泥を処分したとしても、この3年間で放射性物質は既に物質的な量で半減しており、その後も減少し続けているからだ。また漁師の人々は、厳格な放射性物質検査により安全だと証明された魚でも、「福島」という表示があるだけで買い控えを起こす風評被害を心配していた。スリーマイル島付近の農家も似たような的外れな疑惑に苦しめられた。しかしながら、時間とともにセントラルペンシルベニア産の食物の品質と安全性が一般に認識されていき、的外れな疑問もなくなっていった。

写真3 漁師と語るバレット氏

入念なモニタリングと発電所の汚染水管理の進歩が、海を守り、この地域で獲れた魚が安全であることを証明していく。私たちも福島を訪問中、安全性については何も心配することなく福島の魚を食べた。

希望を持つことの大切さ

事故から3年間、被災者への支援というと、もっぱら金銭的補償に焦点があてられてきた。しかし私が現場で感じた限りでは、福島の人々には政府や東京電力、その他関係者による積極的な情報の提供や精神的なサポートも不可欠である。東京電力は福島の復興のために長期的な支援を約束しているが、その支援のなかに、より積極的な情報提供や精神面に対するサポートも含めるよう求めたい。

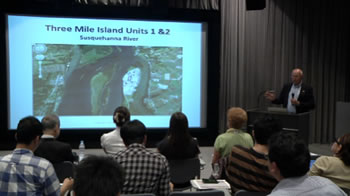

写真4 スリーマイルの経験を講演をするバレット氏

今回私が話したようなスリーマイル島原子力発電所事故の経験談は、福島の人々の参考にはになったであろうが、それだけでは足りない。ふるさとを復興させ、ふるさとで生活しようと決意している住民たちも、一方ではその決意に対する不安も感じているのだ。彼らが自信を持ち、安全、繁栄、そして幸せな将来についての青写真を持てるかどうかは、今後の支援にかかっている。そしてそれは、スリーマイル島でのやり方とはまた違う、日本の文化や細やかな感情に敬意を払ったものとなるだろう。

福島の人々に何よりも必要なことは「希望を持つ」ことではないだろうか。彼らには是非とも信じてほしい。再び米が実ることを。学校や職場に戻れることを。何世代にもわたって暮らしてきた地域に未来があることを。

レイク・H・バレット:エネルギーコンサルタント、元原子力技術者。スリーマイル島原子力発電所事故の米原子力規制委員会の現地対策ディレクターとして1980年から1984年までスリーマイル島に在住。

(2014年7月7日掲載)

関連記事

-

ウクライナの戦争を招いたのは、ロシアのガスへの依存を招いたEUの自滅的な脱炭素・反原発政策だったことを糾弾し、欧州は、域内に莫大な埋蔵量があるガスの採掘拡大を急ぐべきだ、とする大合唱が起きている。 「エネルギーマゾヒズム

-

なんとなく知っていたり噂はあったけど、ファンもメディアもスポンサー企業も皆が見ないふりをしていたことでここまで被害が拡大してしまったという構図が、昨今の脱炭素や太陽光発電などを取り巻く状況とよく似ています。 産業界でも担

-

ドイツの地金 ロシアのウクライナ侵攻で、白日のもとに晒されたことがある。 それは、脱炭素政策に前のめりなドイツが実はロシアの天然ガスにドップリと浸かっているという事実である。ドイツのエネルギー政策の地金が出てきたとでも言

-

2年前の東日本大震災は地震と津波による災害と共に、もう一つの大きな災害をもたらした。福島第一原子力発電所の原子力事故である。この事故は近隣の市町村に放射能汚染をもたらし、多くの住人が2年経った現在もわが家に帰れないという悲劇をもたらしている。そして、廃炉に用する年月は40年ともいわれている。

-

アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に行いました。

-

トリチウムを大気や海に放出する場合の安全性については、処理水取り扱いに関する小委員会報告書で、仮にタンクに貯蔵中の全量相当のトリチウムを毎年放出し続けた場合でも、公衆の被ばくは日本人の自然界からの年間被ばくの千分の一以下

-

田中 雄三 要旨 世界の温室効果ガス(GHG)排出量が顕著に減少する兆しは見えません。 現状、先進国のGHG排出量は世界の約1/3に過ぎず、2050年世界のGHGネットゼロを目指すには、発展途上国のGHG削減が不可欠です

-

前回も書いたが、日本政府は2026年度から27年度にかけて、排出量取引制度の本格導入を予定している。企業には排出枠が設定され、それを超えて排出しようとする企業は、政府から排出権を買わねばならない。 日本のAI敗戦を確定す

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間