チェルノブイリ事故、私は現場にいた-担当技師の回顧

2014年11月にウクライナを訪問し、チェルノブイリの事故処理を担った人にインタビューをすることができた。彼らは清算人(リクビダートル)と呼ばれる。それを紹介したい。

訪問は出版社ゲンロンのツアーだった。約30人のツアー参加者との対話だが、編集上インタビュー形式でまとめた。キエフ市にあるチェルノブイリ博物館で行った。通訳はロシア文学者の上田洋子氏に行っていただいた。

インタビューに応じたのは、アナトリー・コリアーディン氏。場所はキエフにあるチェルノブイリ博物館。同氏は「チェルノブイリ−86」(ロシア語ホームページ)という、ウクライナでのリクビダートルの団体を主催。さらにチェルノブイリの情報をめぐる新聞を発行している。

(写真1・コリアーディン氏)

(写真1・コリアーディン氏)事故を起こした4号機の発電を担当する電気技師だった。当時は37才だった。事故時点では、運良く4号炉内にはいなかった。事故の前に12年、事故の後に12年、チェルノブイリの発電所に勤務した。事故の3年前には、ソ連邦を代表する優秀電気技師として表彰された。

(以下本文)

義務感でチェルノブイリ事故に立ち向かう

その日深夜、出力調整の試験をやるということは聞いていた。しかし現場にはいなかった。事故は午前1時36分に起こったが、私は電話の連絡を受けて、プリピャチ市の自宅から午前5時には駆けつけ、高い放射線だったが制御室で事故の対策をした。電気関係の復旧作業をした。

逃げる気はなかった。ソビエト連邦の国民として、国のために何かをしなければならない、持ち場を守り義務を果たさなければならないと考えていた。健康の危険は分かっていたが、事故を止めようとした。それは同僚たちも同じだ。

福島原発事故では、危険になっても最後まで残った人がいたそうじゃないか。その気持ちが分かる。技術者はプラントに責任を持つものだ。事故後、発電所に「われわれでなければ誰が」という標語が張り出された。私は本当にそうした気持ちだった。原発に残るという選択をしたことで、健康に問題を抱えた結果になったが、後悔はしないようにしている。そして事故を食い止め、人々を救ったと思おうとしている。

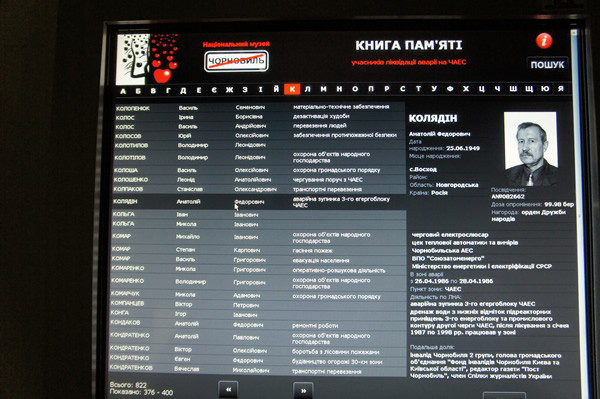

(写真2・チェルノブイリ博物館のデータベース中にあった事故当時のコリアーディン氏の写真と資料)

(写真2・チェルノブイリ博物館のデータベース中にあった事故当時のコリアーディン氏の写真と資料)被ばく量は、事故直後から何ヶ月か分で100レム(1シーベルト)ということになっている。しかし、その何倍も放射線を浴びているだろうが、公式記録で記載されてしまった。実際の被ばく量は、もう知ることはできないし、知りたくもない。嫌なことを思い出さないようにしている。楽観主義でいることが生き伸びる秘訣だ。

数日後に火災が鎮火した後で、石棺の製造と研究にかかわった。いろいろな試験をして、それは創造的なものだった。ただし病気になった。一回、治療のために休職した。その後に現場に戻ったが、病気は再発してしまった。さすがに無理で、定年もきたので引退した。その後はリクビダートルのコミュニティをつくり新聞を発行した。またその人々の権利を守る活動もした。原子力をめぐる著述もした。ジャーナリストに、職業変えをしたのだ。

私たちリクビダートルの願いは、チェルノブイリのような事故が繰り返されないことだ。事故の記憶を消さないために、この博物館は建てられたし、それに協力した。しかし、2011年に原発事故が福島で繰り返されてしまった。それを悲しく思う。

人は過ちを繰り返すものだ。私は、チェルノブイリと、福島事故の原因が、共通の面があると思う。

それでは自由に質問してほしい。

–国連やロシア政府の報告書では、事故の死者はリクビダートルで50人という。それは本当なのか。

おそらく違う。その50人は重度の放射線障害を受け、モスクワの病院で事故直後に亡くなった人だ。健康被害は、リクビダートルの間に広がっている。

ただし、その状況はまちまちだし放射線だけが病気の原因とは限らない。健康被害の実態はなかなか分からない。

チェルノブイリ原発では事故当時、約5000人が働いていた。事故処理作業では6万5000人が関わった。そのうち5万人が軍から派遣された。石棺は事故の直後の6月から建設し、88年までかかった。それまでの作業員の数だ。影響を受けた被災者は全ロシア800万人だ。

軍人は命令を受ければ断れない。私のように覚悟して、事故に向き合った作業員もいるが、そうした軍人には、まだ自分の健康被害を納得できない気の毒な人もいる。当時のソ連政府は、死の原因や病気の実態を隠し、放射線は問題ないとしていた。

自分の健康についてだが、調子が悪いなと、事故直後から感じるようになった。そして、血圧が上昇し、頭痛やだるさに襲われた。私の場合、事故から5年ごとぐらいに、こうした症状が現れた。数ヶ月苦しい思いをすると、なんとか普通の生活ができるようになる。

私は原子力関係者のコミュニティにいた。ソ連では原子力の事故が隠されていたが、かなり多かった。そこで放射線の被害を受けた研究者などの話を聞いた。私と同じように一定周期で体がおかしくなる人が多かった。体がおかしくなった後で、回復して生き延びる人もいれば、その期間に亡くなる人もいる。

私は97年に体調が悪くなった。血流を増やすために、血管に管を入れした。血圧は高いままだが、手術のおかげで、助かったようだ。自分には事故当時10才だった娘がいて、今、医者になった。彼女が助けてくれるので、こうして生き延びられている。

人間の体は、どんな外的な影響に対しても、ある程度の余裕があると思う。被ばくの耐久性についてもだ。そうした余裕は、自分である程度管理できるものだが、心がめいったりすると働かなくなってしまう。

楽観主義が生きていくための大きな力だと思う。生きたいという前向きな気持ちが、結局、私を生き延びらせたのだろう。

事故は事前に警告されていた

–事故の原因は何だったのか。

私たちは、国の基盤となる発電をしている誇りがあった。また原子力は、社会の最先端にいると思っていた。そしてチェルノブイリ発電所は高い業績を上げ、優秀な人々が集っていた。政府からも、繰り返し表彰されていた。私も国から表彰された。ところが事故後は一転して私たちは批判された。

所長、副所長、安全対策の長は裁判にかけられ有罪になった。また4号機の原子炉の主任技師は大変優秀な人だったが、事故のきっかけになったテストを担当していた。放射線障害で事故直後に亡くなってしまった。しかし、人の問題なのか、設計の問題なのか、検証すべきと、私は考えている。

チェルノブイリの原子炉「RBMK型」は、大事故前に小規模な事故が起こっていた。75年にはレニングラードで、82年にはチェルノブイリで放射能漏れを伴う事故があった。レニングラードでの事故は、フィンランド湾を汚染したため、政府は責任を認めてフィンランドに賠償を支払った。しかし事故は発表されず、国内での報道が皆無だった。自分は原子力の専門家のグループに入っていたために、事故の簡単な報告と噂は知っていた。ただし、細かいことは知らなかった。

病気になった後で、気分が落ち込まないように、同僚たちと協力しながら、資料集めを行った。すると事故はその前兆がたくさん出ていて、私は頭を抱えてしまった。

チェルノブイリ原発の安全管理部門にポリャコフという技師がいた。彼はRBMK型の危険を、ソ連科学アカデミーに訴える手紙を書いていた。当時はアカデミーが、原子力政策の決定を担っていた。アカデミーは調査の後で、原発は問題ないと結論づけ、ポリャコフを担当から外すように指示を出し、そうなってしまった。それが、事故の8カ月前だ。

また事故の5カ月前に、まったく別のルートで危険を訴える人がいた。クルスク原発の技術者だったコルスキーという人だ。その人は、事故後アカデミーで事故の検証を担当し、自分の意見が正しいことを証明することになった。

大事故にはこうした兆しが、前に出ているものだ。福島原発事故も、同じように津波による危険が指摘されていたのに、その対策が後回しになったと聞いている。

また事故はソ連だけで起こるものではないだろう。すべてのリスクを福島原発では検証しなかった。全電源喪失の対応、そしてポンプや堤防などの津波対策、ケーブルの配線などの検証が、事前になかったと聞く。西側諸国の軽水炉では第3世代の原発が稼働し、安全性が確保されたと、技術者たちが述べている。事故を起こした福島はチェルノブイリと同時代の1970年代の原発だ。しかし安全だという過信が事故を招きかねない。新しいといっても、問題はあるかもしれない。

ソ連が崩壊したことで、原子力コミュニティが国際間でつながり、IEA(国際原子力機関)などを通じて事故情報が世界の専門家の間で共有されるようになった。これはいいことだ。しかし、それでも人は同じ過ちを繰り返してしまう。事故を明らかにして、社会に警鐘を鳴らし、専門家による検証が行われれば、4号機の事故は起きなかったのかもしれない。原発事故、いやどんな物事でも、情報の公開が必要だ。

情報隠蔽がデマと社会混乱を誘発した

–当時のソ連で情報はゆがめられて伝わっていたのか。

報道を後から聞くと、放射線の影響などはないと、テレビや新聞で言っていたという。それは嘘だった。流言が飛び交った。私たち現場にいた者は状況を知っていた。チェルノブイリから離れれば離れるほど、恐怖の感情が強くなったようだ。

パニックを広げてはいけないと、ソ連政府は情報を管理したのだろう。しかし逆にデマが広がり、社会が混乱した。そして政府の言うことを誰も信じなくなってしまった。それがさらに混乱を広げた。

ただし誤った情報は、市民や民間団体が広げる場合もあった。今は国の内外のエコロジー団体がチェルノブイリを危険という。そんなことはない。

信頼がなくなった後では難しいが、政府がしっかりと情報を、正確に公開することに責任を持つべきだと思う。

–チェルノブイリ原発で働いたことで、批判は受けたのか。

残念ながら、そうだ。そうした批判はまだ消えていない。だから私は、チェルノブイリの問題について、事実を検証することを訴えている。

リクビダートル全体に対しては、今では差別などはない。結束は強固で、アフガニスタン戦争の帰還兵と同じように、役割を果たした人たちと、社会的な評価を受ける団体になっている。ただし、政府が年金や補償を渋るときは、その権利を主張していきたい。

–原子力をどのように考えるか。

自分は、原子力の未来に懐疑的だ。今私は、障害者として認定を受け、13の病気がある。人生を原子力に捧げてしまった。原子力は使い方を誤れば、危険なエネルギーだ。そして無害化できない放射性廃棄物の問題があるからだ。これは技術でなかなか解決できそうにない。代替エネルギーの開発を進めるべきであると思う。

(2014年11月25日掲載)

関連記事

-

NHKで流れた福島原発事故の映像、ここに使用済核燃料が保管され一時的にその溶融の危険が指摘された。

-

核兵器の原料になる余分なプルトニウムを持たない。広島、長崎で核兵器の被害を受け、非核3原則のもと原子力の平和利用を進める日本は、こうした政策を掲げる。しかし原子力発電の再稼動が遅れ、それを消費して減らすことがなかなかできない。

-

経産省・資源エネルギー庁。経産省が2001年からメタンハイドレートの開発研究を、有識者を集めて行っています。現在、「第3フェーズ」と名付けられた商業化の計画が練られています。

-

福島第一原発をめぐる汚染水対策も進んでいる。事故当初は外部からの放水で使用済み核燃料や原子炉を冷却した。そして、事故直後に海水を引き原子炉を冷却した。そこで使った汚染水を取り除き、保管している。また4つの原発は原発構内の中で低地にある。その周囲から地下水が推定1日400トン流れ込む。また雨水でも増える。

-

九州電力の川内原発が7月、原子力規正委員会の新規制基準に適合することが示された。ところがその後の再稼働の道筋がはっきりしない。法律上決められていない「地元同意」がなぜか稼働の条件になっているが、その同意の状態がはっきりしないためだ。

-

東京大学地震研究所の教授らによる活断層調査での誤りについて3月30日付産経新聞社説は、厳しい書き出しで批判した。工場跡地の中に打ち込ませていた杭を、首都直下地震につながる立川断層の破砕層と見誤ったのだ。

-

これはもう戦争なのか 中華人民共和国政府は、東電福島第一原発から海に放流されたALPS処理水を汚染水と称し、日本産の生鮮海産物のみならず水産加工品の禁輸に踏み切った。それに加えて、24日の放流開始後から福島県や東北圏内の

-

東京電力福島第一原子力発電所の事故を検証していた日本原子力学会の事故調査委員会(委員長・田中知(たなか・さとし)東京大学教授)は8日、事故の最終報告書を公表した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間