電力料金の上昇、困窮する産業界の声を聞く-原子力国民会議から

電力料金が円安と原発の停止の影響で福島原発事故の後で上昇した。自由化されている産業向け電力料金では2011年から総じて3-4割アップとなった。安い電力料金、安定供給を求める人も多く、企業は電力料金の上昇に苦しんでいるのに、そうした声は目立たない。エネルギーをめぐる問題は複雑で多様な意見に配慮しければならないのに、これはおかしな状況だ。

昨年12月4日に経済界、労働界や民間の有識者などが集う「原子力国民会議」が、第二回東京集会を開いた。そこで産業界の声が伝えられたので紹介したい。

政治、経済界からの再稼働要望

原子力国民会議は原子力の利用を訴える経済界、学会、産業界の有識者が集まって、集会や啓蒙活動を行う。(紹介ビデオ)そして「原子力を国民の手に取り戻す」をスローガンにしている。その意味は、原子力活用の恩恵を全国民が受けることを目指したという。

政治家からは原発の停止による日本経済、地域経済の衰退への懸念の声が出た。主催者の一人の元参議院議員の田渕哲也氏があいさつ。「毎年3−4兆円の燃料費による国富の流失は戻ってこない。産業界が疲弊している」と問題を提起した。さらに原子力関係施設の集積する福井県敦賀市の河瀬一治市長が講演。「立地地域は昭和30年代から原発に協力し、感謝している」と話した。

そして特殊なガラスを製造するジャスダック上場の岡本硝子の岡本毅社長が出席した。岡本社長は以前、警察のキャリア官僚という異色の経営者で1928年創業の家業を継いだ。歯科治療のライトの反射鏡、プロジェクター用の特殊レンズでは世界のトップを占める。

同社は製造の過程で、特殊なガラスの原材料を電炉で溶解させる。24時間、365日電炉を熱している。製造費用における電力費が他産業に比べて高い。製造費用における電力費の比率は、2011年上半期に8%だったのが、14年上半期には14%になってしまった。「競争は世界各国のメーカーと行っています。販売価格にコストが転嫁できません」と、岡本氏は苦境を訴えた。「原子力をめぐるさまざまな意見があることは承知しています。しかし企業努力が前提ではあるものの、それでは対応できないエネルギー政策によって経営の問題が生じています。製造業が日本からなくなれば、雇用と技術が日本から失われます。安全性を確認した原発から速やかな再稼働を政府と電力会社にお願いしたいのです」と、語った。

次に、日本基幹産業労働組合連合会中央副執行委員長の操谷孝一氏が講演。同組合は鉄鋼業、金属加工業などが加盟する。「ものづくり産業では可能な限りの対策を実施し、自らの産業基盤強化に邁進していますが、現在の電力料金の水準は製造業に、きわめて大きなコストインパクトをもたらし、雇用に直接的な影響が発生しています」と、加盟企業の苦境を代弁した。

温暖化、経済政策など多様な視点から訴え

また地球環境産業技術研究機構(RITE)の秋元圭吾主席研究員が講演した。気候変動リスクの顕在化を指摘した。原子力発電は、CO2を出さないために、重要なそして原子力事故のリスクが課題に見積もられており、リスクと便益を冷静に考えることを主張した。

さらに著名なエコノミストとして知られる山本隆三常葉大学教授が講演した。日本の国益の中心は製造業であるにもかかわらず、その競争力が少子高齢化などさまざまな要因が重なり低下していることを指摘した。その中で、エネルギー価格の上昇を放置するアベノミクスに疑問を示し、原発の再稼働による電力料金の抑制を訴えた。

原子力国民会議は、東京の他に、唐津市(福岡県)と福岡市、広島市、松江市などで開催。経済活性化と温暖化抑制に向けて、1)原子力発電所の早期再稼働、2)適正な原子力発電比率の設定、3)電気料金の適正化を求める意見書を近く政府に提出するという。

経済の視点を加えて問題の検証が必要

福島原発事故が起こったことで、原子力に懐疑的な声が強まった。反対には、即時全廃の意見もあり、エネルギー政策が混乱した。長期的に原子力の発電比率を低減させることは政権与党の自民党を含めて各政党が合意している。であるから代替エネルギーが見つかるまで、目先は原子力を活用することで折り合いがつきそうなのに、なぜか議論が膠着している。原発の再稼働も遅れている。

その遅れは日本経済に悪影響を及ぼす。電力会社は原発停止の代替策として、LNG(液化天然ガス)などの化石燃料の発電を増やした。その金額は2013年単年度で推計3兆6000億円になり、総額で震災以降14年までに8兆円を越える。膨大な国富が産ガス・産油国に流失した。

原子力国民会議で見られたように、産業界から意思表示が始まったことは、膠着を打開する一つの新しい動きになるかもしれない。また感情だけではなく、冷静にエネルギーを語る状況に、世論が動きつつあることも示しているだろう。

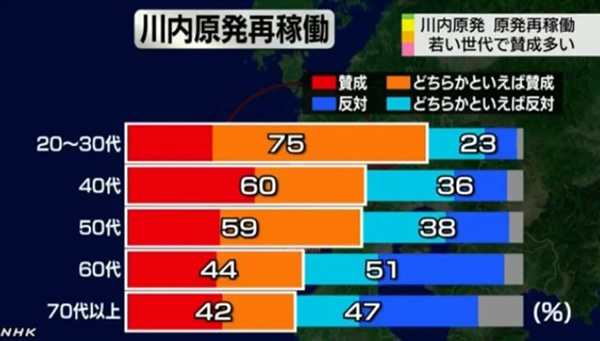

興味深い資料がある。NHKが昨年11月に、川内原発の再稼働をめぐり鹿児島県で世論調査を行ったところ、20代から30代は「賛成」「どちらかといえば賛成」が75%となり、以下、年齢を経るごとに反対が増える結果になった。

(出典はNHKニュースより)

(出典はNHKニュースより)原発は地元に仕事と雇用を生んでいる。経済を支えて、働き、家族を支えている世代にとって、再稼働は切実な問題なのだ。

当面は安全審査の適合性を検証し、それを満たした原発の再稼働を進めて電力料金を下げる。長期的な課題として原発の割合の低減の方策を議論する。大半の人が妥協できるこの方向にエネルギーと原子力をめぐる議論を進めるべきだ。そして原子力国民会議で示されたように、これまで消されてきた産業界の声を広げ、経済的視点を加味して問題を考えるべきであろう。

こうした動きは、膠着した原子力とエネルギーの議論を打開する糸口になるかもしれない。

(関連原稿「電力料金値上げ、苦しむ経営者の声−鋳造、特殊ガラス製造」)

(石井孝明 ジャーナリスト)

(2015年1月19日掲載)

関連記事

-

中国の環境汚染が著しい。空気、水、温室効果ガスの排出などの点で、急速な工業化と緩い規制によって環境破壊が広がる。しかし正確な情報は国内外に伝えられず、都市部を中心に中国国民の健康被害が伝えられ、政情不安の一因になっているとされる。東シナ海の汚染、PM2・5(微小粒子状物質)などによる大気汚染、酸性雨による日本への影響が懸念されている。温室効果ガスについては、中国は2010年には米国を抜き、世界最大の温室効果ガス排出国になった。中国は全世界のCO2のうち、約25%(日本は約6%)を排出している。

-

経済産業省が2月16日に「出力制御ガイドライン」の素案を公表しました。これは太陽光発電と風力発電という発電量を人為的にコントロールできない「自然変動電源」で発電された電気を、送配電網の安定のために出力制御する(=電気を買

-

核燃料サイクル事業の運営について、政府は2月に関連法の改正案を閣議決定し国会で審議が続いている。電力システム改革による競争激化という状況の変化に対応するために、国の関与を強める方向だ。

-

1.広域での“最大”と局所的な“最大”とは違う 2012年8月(第一次報告)及び2013年8月(第二次報告)に公表された国の南海トラフ巨大地震の被害想定や、それを受けて行われた各県での被害想定においては、東日本大震災の経験を踏まえ、広域対応を含めた巨大地震に対する対策を検討するために、「発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波を想定する」という考え方に基づき、「最大クラス」の被害をもたらす巨大地震の被害想定がなされている。

-

原子力問題のアキレス腱は、バックエンド(使用済核燃料への対応)にあると言われて久しい。実際、高レベル放射性廃棄物の最終処分地は決まっておらず、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」はトラブル続きであり、六ヶ所再処理工場もガラス固化体製造工程の不具合等によって竣工が延期に延期を重ねてきている。

-

「トイレなきマンション」。日本の原子力政策では今、使用済み核燃料の後始末の問題が批判と関心を集める。いわゆる「バックエンド問題」だ。

-

NRCは同時多発テロの8年後に航空機落下対策を決めた 米国は2001年9月11日の同時多発テロ直後、米国電力研究所(EPRI)がコンピュータを使って解析し、航空機が突入しても安全は確保されると評価した。これで仮に、同時多

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間