チェルノブイリから考える日本の未来

2015年1月13日公開。出演は作家、出版社ゲンロン代表の東浩紀さん、ロシア文学者の上田洋子さん。司会はGEPR編集者であるジャーナリストの石井孝明。東さんの企画したチェルノブイリツアー、そして現地の様子の紹介。さらにその経験から福島原発事故と日本の未来を考えた。

関連記事

-

美しい山並み、勢い良く稲が伸びる水田、そしてこの地に産まれ育ち、故郷を愛してやまない人々との出会いを、この夏、福島の地を訪れ、実現できたことは大きな喜びです。東日本大震災後、何度も日本を訪れる機会がありましたが、そのほとんどが東京で、福島を訪れるのは、2011年9月の初訪問以来です。

-

12月24日公開。今回の流れは有馬先生の新著「精神論抜きの地球温暖化対策」に沿って今後の温暖化対策、エネルギー政策、環境について討論していきます。またトランプ政権の取り組みと世界への影響とは。

-

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイント

-

米国の農業を米国穀物協会の取材支援によって8月に現地取材できた。それを全4回に渡って紹介する。(第1回、全4回) 米国科学アカデミー(NAS)は5月、「遺伝子組み換え作物-経験と見通し」という報告書を発表した。この作物を総合的に評価するものだ。

-

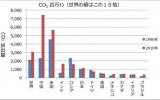

20世紀末の地球大気中の温度上昇が、文明活動の排出する膨大な量のCO2などの温室効果ガス(以下CO2 と略記する)の大気中濃度の増加に起因すると主張するIPCC(気候変動に関する政府間パネル、国連の下部機構)による科学の仮説、いわゆる「地球温暖化のCO2原因説」に基づいて、世界各国のCO2排出削減量を割当てた京都議定書の約束期間が終わって、いま、温暖化対策の新しい枠組みを決めるポスト京都議定書のための国際間交渉が難航している。

-

チェルノブイリ原発事故によって放射性物質が北半球に拡散し、北欧のスウェーデンにもそれらが降下して放射能汚染が発生した。同国の土壌の事故直後の汚染状況の推計では、一番汚染された地域で1平方メートル当たり40?70ベクレル程度の汚染だった。福島第一原発事故では、福島県の中通り、浜通り地区では、同程度の汚染の場所が多かった。

-

2016年2月2日放送。出演は竹内純子さん(NPO国際環境経済研究所理事、主席研究員)、宇佐美典也さん(エネルギーコンサルタント)池田信夫さん(アゴラ研究所所長)。4月から電力の小売りが自由化される。そのプラスとマイナスを分析した。

-

東日本大震災からはや1年が経過した。昨年の今頃は首都圏では計画停電が実施され、スーパーの陳列棚からはミネラルウォーターが姿を消していた。その頃のことを思い返すと、現在は、少なくとも首都圏においては随分と落ち着きを取り戻した感がある。とはいえ、まだまだ震災後遺症は続いているようだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

過去の記事

GEPRはエネルギー問題についての最新情報やデータベースを提供し、エネルギー産業のイノベーションを支援する「仮想シンクタンク」です。GEPRは株式会社アゴラ研究所により運営されています。

© Agora Incorporated.