自然エネルギー財団への疑問(上)--政治とビジネスのリンクは妥当か

テレ東の再エネ特措法批判

テレビ東京のワールド・ビジネス・サテライトが昨年11月17日に放送した特集「国民負担2.7兆円の衝撃」はこれまでテレビ等では取り上げられることのなかった切り口で再エネの全量固定価格買取制度の経緯と現実を伝える内容だった。(紹介記事「テレビ東京渾身の訴え「国民負担2.7兆円の衝撃」は必見」。テレビ東京ホームページには一定期間掲載されている(2015年1月26日現在は掲載されている。番組情報)

東日本大震災と福島原子力発電所事故を経験し、世論は東京電力を筆頭とする既存電力事業者への不信感と反発に満ちていた。そこに再エネ事業の旗手として登場したのがソフトバンクの孫社長だ。

再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度導入を訴える集会で、「私の顔を本当に見たくないのであればこの法案だけは通したほうが良い、という作戦で行こうと思います」と挨拶する菅元総理、それに呼応して「粘り倒して!この法案だけは絶対に通して欲しい!」と絶叫する孫社長。

自民党や公明党も競うように再エネ事業者配慮の修正を主張し、こうして成立した再エネ特措法によって、導入からわずか2年で、認定された設備が全て稼働すれば1年間に消費者が負担する賦課金が2.7兆円と試算されるまでになった。孫社長の笑顔の裏に計算があったのか無かったのか、それは誰にも分からない。

しかし計算であるか本能であるかは問わず、彼は知っているのだ。ゲームに勝つ方法を。マスコミ報道は物事を断片的にしか伝え得ない、と割り引いて見てもそう思う。

「野村証券が日経新聞を持つ」?

実はいまから20年以上前、孫社長がとある企業の社内講演会で講演したことがあるそうだ。同社は当時、パソコンのパッケージソフトの流通、パソコン専門雑誌の出版、そしてデータネット事業を行っていた。主軸であるパッケージソフトの販売戦略について質問された彼は、「我々のビジネスモデルは野村証券が日経新聞を持っているようなもの」と答えたというのだ。要は自社が出版する15誌ものパソコン専門誌で大きく取り上げるソフトを大量に仕入れておけば、それは必ず売れる。

「株の世界ではインサイダー取引としてお縄になるが、一般的な商いの世界では勉強熱心ということになる」というコメントに、ビジネスとはそういうものかと思いつつ共感は持てなかったため、そのやりとりを鮮明に覚えている、という方からうかがった。

彼一流のサービス精神で口が滑っただけかもしれないし、それから20年以上経ついまもそのやり方を踏襲しているかどうかはわからない。しかし、昨年秋公益財団法人自然エネルギー財団の方と議論した折に、このエピソードとの共通点を感じたのだ。

自然エネルギー財団の会長は孫社長が務めており、同財団の方によれば「彼が私財を投じて設立した」そうだ。同財団は再エネ推進を訴え、全量固定価格買取制度について強い主張をしている。そして孫社長率いるソフトバンクグループのソフトバンクエナジーは再エネ事業者だ。この構図は「野村証券が日経新聞を持つ」というコメントを彷彿とさせる。

自然エネルギー財団の政策提案への疑問

国民負担が莫大に膨みつつあることからこの制度の見直しが議論されている状況を受け、同財団は「自然エネルギーの持続的な普及に向けた政策提案2014」と題する提言書を発表している 。しかしその内容には首を傾げざるをえない点が多い。

1)高すぎる買取価格への批判がない

最大の問題は、バブルとまで言われるほどの認定量急増をもたらした、国際的に見て高すぎる買取価格設定について全く言及していないことだろう。電力中央研究所社会経済研究所朝野賢司主任研究員が繰り返し指摘されている通り、ドイツ・イタリア・フランス等FIT導入諸国での太陽光発電買取価格は、日本の約半分である。(WEDGE Infinity バブルが始まった太陽光発電)

太陽光発電モジュールは世界的に流通する商品であり、施工に係る人件費や土地代の差を越えて高い買取価格設定をする理由はどこにもない。事あるごとにドイツを範とせよと主張するのに、この価格差についてなんら言及がないのでは、その提案書が表題として掲げる「自然エネルギーの持続可能な普及」についてどう考えているのかと首を傾げたくもなる。

2)導入量が多ければ良いのか

また、第1章「固定価格買取制度開始後の 2 年余りの成果」において、FITにより再生可能エネルギーの導入量が急増したことを述べ(提案書P4)、FITの再エネ普及策としての効果の高さを主張する。しかし導入量の多寡だけで再エネ普及策を評価することは議論をあまりに単純化している。重要なのはいかにコスト効果高く再エネを普及させるかであり、コストをいくらかけてもよいのであれば、RPSなど他の普及策でも導入量を増やすことは可能だ。FITでは、買取価格設定を適切に行えば導入量を適切にコントロールできると主張する向きもあるが、具体的に量をコントルールする手段を持たない政策であるため、各国は過剰に再エネが導入されないよう、上限を設定するなどの対策を講じ消費者負担の限度を見通せるようにしている。導入量が多いから政策として優れているという論は、再エネの導入を目的化したものであり、再エネ事業者からの目線に偏りすぎであろう。

(2015年2月16日掲載)

関連記事

-

私の専門分野はリスクコミュニケーションです(以下、「リスコミ」と略します)。英独で10年間、先端の理論と実践を学んだ後、現在に至るまで食品分野を中心に行政や企業のコンサルタントをしてきました。そのなかで、日本におけるリスク伝達やリスク認知の問題点に何度も悩まされました。本稿では、その見地から「いかにして平時にリスクを伝えるのか」を考えてみたいと思います。

-

今回は太陽光発電のエネルギー政策における位置付けの現状、今後のあり方について簡単に考えていきたい。まずは前回紹介した経済産業省の太陽光発電に対する規制強化をめぐる動向を総括することから始める。 前回の記事で述べた通り、太

-

近代生物学の知見と矛盾するこの基準は、生物学的損傷は蓄積し、修正も保護もされず、どのような量、それが少量であっても放射線被曝は危険である、と仮定する。この考えは冷戦時代からの核による大虐殺の脅威という政治的緊急事態に対応したもので、懐柔政策の一つであって一般市民を安心させるための、科学的に論証可能ないかなる危険とも無関係なものである。国家の安全基準は国際委員会の勧告とその他の更なる審議に基づいている。これらの安全基準の有害な影響は、主にチェルノブイリと福島のいくつかの例で明らかである。

-

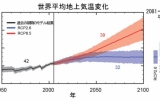

きのう放送した言論アリーナでは、杉山大志さんと有馬純さんとともに地球温暖化を経済問題として考えた。今後、地球温暖化が起こることは確実で、その一部が人為的な原因によるものであることも確実だが、そのリスクははっきりしない。I

-

今回は長らく議論を追ってきた「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会」の中間整理(第三次)の内容について外観する。報告書の流れに沿って ①総論 ②主力電源化に向けた2つの電源モデル ③既認定案件の適正な導

-

はじめに 特重施設という耳慣れない言葉がニュースに登場した。特定重大事故等対処施設の略称である。原子力発電所がテロ攻撃等を受けた際、中央制御室から運転員が避難して中央制御室から離れた特重施設と呼ばれる別の場所から原子炉を

-

山梨県北杜市の環境破壊の状況は異常で、もう取り返しがつかなくなっている。現場を見て、次の問題が浮かび上がる。第一の論点として、「環境にやさしい」という良いイメージで語られる太陽光が、一部地域では景観と住環境を破壊しているという問題がある。

-

電力自由化は、電気事業における制度担保がなくなることを意味する。欧米諸国の電気事業者の財務格付けは、自由化の前後で、国とほぼ同等の格付けから、経営環境や個社の財務状況を反映した格付けに改定された。その結果、大半の電気事業者が、財務諸比率が改善したにもかかわらず、財務格付けを引き下げられた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間