「トイレなきマンション」を終わらせよう・使用済み核燃料を考える【言論アリーナ・上「処分は可能か」】

アゴラ研究所の運営するインターネット放送の言論アリーナ。2月24日は「トイレなきマンション」を終わらせよう–使用済み核燃料を考える」を放送した。

出演は澤田哲生氏(東京工業大学助教)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)の2人。ジャーナリストの石井孝明が司会を務めた。

原子力をめぐり、誰もが「使用済み核燃料をどのように処理するか」について、関心を寄せている。この問題を分析した。

テーマは2つ。一つ目は「使用済み核燃料の最終処分をどうするか」。これは一般には知られていないが、地層処分で技術的には解決していることを番組では説明した。二つ目は日本の採用する「核燃料サイクル政策をどうするか」という問題だ。これは推進をする澤田氏、疑問を持つ池田氏と、意見が分かれた。内容要旨は次の通り。

最終処分、政府主導に変更

石井・使用済み核燃料問題が関心を集めています。政府の科学顧問の役割を果たす日本学術会議が今年2月に最終処分方法の提言案をまとめました。これをすぐ取り出せる形に「暫定保管」し、その保管方法が決まらなければ、原発を再稼動してはならないという内容です。まずこの提言案を話のきっかけにしましょう。(参考記事「日本学術会議の核廃棄物処理提言の問題点」)

池田・率直に言って何を言いたいのかよく分からない提言案です。ここで使われる「暫定保管」という言葉の意味がよく分からない。中間貯蔵という地表で保管する現状と何が違うのか。精神論として違うようですけど。また処分方法を原発の再稼動とリンクさせていることはおかしい。今の原発は法律の根拠なく止まっている「生殺し」の状態です。それを追認するのでしょうか。また止める必要が分からない。今の問題である再稼動と、数十年の期間で長期的に解決すべき最終処分の問題は、解決のための時間軸が違います。

おかしな報告でも、学術会議は政府機関なので、これが一人歩きするのは問題でしょう。

澤田・学術会議の指摘のように、最終処分地は決まっていません。ただこの状況も変わります。国が全面に出て責任を持つということが、閣議決定で3月中に明確にされます。これまで電力会社などで作るNUMO(原子力発電環境整備機構)が事業を担いました。これは希望する自治体が手を上げることを待つという方法です。ところが2006年の高知県の東洋町で、町長が文献調査を行うといったら、全国から反対派が押し寄せ、県も住民も反対して、その調査さえできない状況になりました。そのとき政府は町長の支援に動かず、孤立して見殺し状態にしました。そして誰もこの問題に触らなくなってしまった。この方法が問題だったのですが、ようやく変わります。

処分は技術的に可能なのか

石井・そもそも高レベル放射性廃棄物の安全確保は、技術的に可能なんでしょうか。「10万年の安全」とこの問題は形容されます。

澤田・一般には知られていないことですが、技術的には確立しています。もちろんゼロリスクは断言できませんが、10万年後も外部環境に影響がない方法が考えられ、その技術もあります。

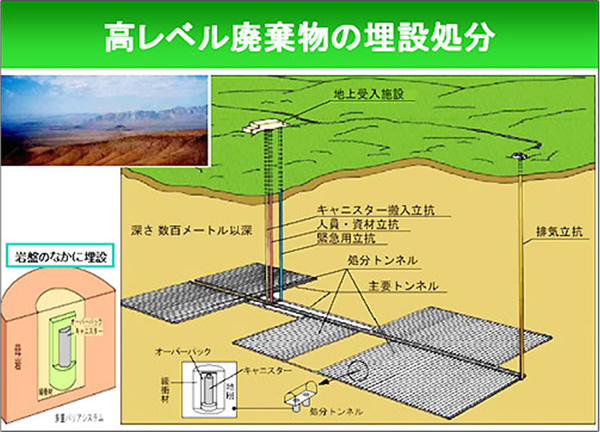

高レベル放射性廃棄物をガラス固化体に閉じ込めます。ガラスは安定した物質でおそらく10万年後も性質は大きく変化しないでしょう。さらに厚みが20センチほどある合金の容器にいれ、さらに同じ程度の厚みの2重となる容器に入れ、地下300メートル以下の超深度の場所に置きます。置く場所は粘土で覆い、さらに岩盤の中に置きます。人工と自然のバリアに覆われます。

日本の多くの場所は、地下300メートル以下は岩盤があります。数10万年以上安定し、活断層や火山から離れている場所があります。深い地下というのは、地震などがなくても安定しています。日本は火山、地震が多い国ですが、それでも安定した地下の適地は、国内に数十カ所以上、存在しています。

こうした地下のトンネルには、地下水の問題があります。地下300メートルの空洞には大量に地下水が流れ込みます。水をくみ出さなければなりませんが、それを埋め戻すと、水の動きは安定します。この深度の岩盤での水の動きは年数十センチ程度です。そして放射性物質は、放射線量が減衰するもので、100年経てばかなり放射線量は減ります。

人間の生活圏から放すことで、10万年経過しても外部に影響はないでしょう。こうした多重バリアが危険であると明確に否定する論拠はどこにもないと思います。もちろんゼロリスクを求めるなら、それは断言できません。地中に置くのと地上に置くのを比べれば、当然地中に置く方が安全でしょう。

石井・私は澤田先生と、岐阜県瑞浪市にある日本原子力研究開発機構の超深地層研究所を見学し、地下300メートルに潜りました。この説明を聞き、現地を見ることで大丈夫ではないかと思ったのです。

まとめると、一般に広がったイメージとはだいぶ違い、高レベル放射性廃棄物の最終処分は技術的には、確立されています。それなのに政治問題になってしまい先に進んでいないということです。

では次に、核燃料サイクルの話に移ります。

(下)「核燃サイクルの是非」に続く。

(構成 石井孝明)

(2015年3月2日掲載)

関連記事

-

原発のテロ対策などを定める特重(特定重大事故等対処施設)をめぐる混乱が続いている。九州電力の川内原発1号機は、今のままでは2020年3月17日に運転停止となる見通しだ。 原子力規制委員会の更田委員長は「特重の完成が期限内

-

四国電力の伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分の抗告審で、広島高裁は16日、運転の差し止めを認める決定をした。決定の理由の一つは、2017年の広島高裁決定と同じく「9万年前に阿蘇山の約160キロ先に火砕流が到達した

-

アゴラ研究所、また運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は、9月27日に静岡市で常葉大学と共催で、第3回アゴラ・シンポジウム『災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか』を行った。

-

日本が原子力のない未来を夢見ることは容易に理解できる。昨年の福島第一原子力発電所にてメルトダウンの際に、人口密度の高い島国である日本の数千万の住民が緊急避難と狭い国土の汚染を恐れた。しかしながら、今後数十年のうちに段階的に脱原発するという政府の新しいゴールは、経済そして気候への影響という深刻なコストが必要になるだろう。

-

NRCが工事ミスを指摘 WH(東芝)がなぜ多額の負債を負ったのか、いまだに狐に摘まれた思いをしている人が多い。これまで報道された情報によれば「12年の早い段階までにNRCの検査官が原子炉下部の鋼材が不適切に据え付けられて

-

昨年7月に5回にわたって「欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感」を投稿したが、その後半年の間に色々な動きがあった。これから数回にわたって「続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感」を綴ってみたい。

-

米国ではスリーマイル島事故などの経験から、原子力の安全規制は大きく改善されてきている。日本の原子力規制委員会(以下「規制委」)も、規制の仕組みを改善してきたNRC(アメリカ合衆国原子力規制委員会: Nuclear Regulatory Commission)を参考にして、現在の独善的な審査の仕組みを早急に改めるべきである。

-

福島の「処理水」の問題は「決められない日本」を象徴する病理現象である。福島第一原発にある100万トンの水のほとんどは飲料水の水質基準を満たすので、そのまま流してもかまわない。トリチウムは技術的に除去できないので、薄めて流

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間