再稼動のトップランナー、川内原発を訪ねる

薩摩(鹿児島県)の九州電力川内原子力発電所の現状を視察する機会を得た。この原発には、再稼動審査が進む1号機、2号機の2つの原子炉がある。川内には、事故を起こした東電福島第一原発の沸騰水型(BWR)とは異なる加圧水型軽水炉(PWR)が2基ある。1と2の原子炉の電力出力は178万キロワット。運転開始以来2010年までの累積設備利用率は約83%に迫る勢いであり、国内の原子力の中でも最も優良な実績をあげてきた。その活動と九州経済への貢献は地域の誇りでもあったわけである。よって、その再稼働にかける地域の思いは熱い。

発電所に向うタクシーの運転手さんに聞いた。「街の規模からして、タクシーが多いですね。原発は平時にくらべて定期点検がうまく回っていない現状では、タクシーの需要も落込むのでは?」と。すると「そうでもない」との返事。後で分かったことだが、川内には原子力以外に、2つの基幹産業がある。ひとつは京セラであり、もうひとつは中越パルプである。京セラはブラックソーラーパネルの生産などを行っている電力多消費型産業である。

しかも品質のいい周波数変動がない電気の供給を必要とする。その要件を満たし、しかも〝安価〟である原子力の電気は、早く復活してほしいというのが本音の筈だ。他方中越パルプは、5万kwのバイオマス自家発電を建造中。間伐材チップ等を利用する目論見らしいが、険しい道であることは間違いない。政府の補助金政策が後押しでいる。

過剰防護の実態、起こりそうにない「竜巻」対策

これまで数多くの原子力発電所を見て来た。3・11後の追加的安全措置の実態を目の当たりにしてきた。

川内原子力発電所をみて、これまで他のサイトで見ることがなかった特徴が2つあった。

1) 竜巻対策の防護ネットの敷設と固縛(こばく)

2) 防護堤

いずれも、厳しすぎる規制上の要請によるものである。竜巻対策は国内での実績(F3クラス:最大風速毎秒92メートル)を踏まえて、最大風速毎秒100メートルの風に耐えるように施行。固縛は、コンテナ等の機器が強風で飛ばされないように、機器の四隅と地中に埋め込んだコンクリート柱をワイヤーで固く縛り付ける仕組みである。それが行われている。

しかし、ワイヤーを常に張詰めていると、地震対策としてはマイナスだ。よって常時は緩めておいて、竜巻の襲来にあわせて、遠隔の電動操作でワイヤーを張詰めるという。確率的にいえば、F3クラスの竜巻襲来はゼロではないが、極めて低頻度である。リスクとベネフィットを考えれば、不必要な対策である可能性が高い。

津波の防護壁も過剰すぎる

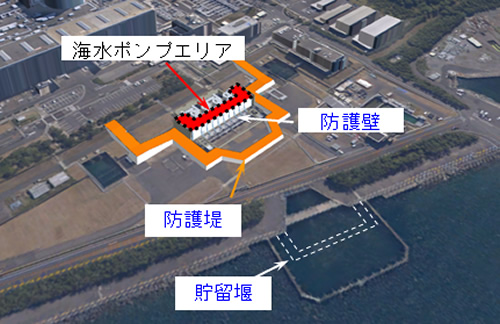

防護堤を紹介しよう。浜岡原子力の見慣れた巨大な防波壁に比べると、はるかに小規模な佇まいである。川内の原子炉建屋は、平均海水面から13メートルの高さにある。従来の想定津波高さは4メートル程度であった。地震対策を担当した規制委員長代理の島崎邦彦氏は『なんとかしたい』と考えたのかもしれない。

この地には、断層やそれに類する地質学的に問題となりそうな異変がない。そこで編み出したのが、約500キロメートルにわたる琉球海溝が連動して動きマグニチュード9.1の地震が発生し、その結果大津波が発生するという壮大なる想定である。津波面に川内は対面していないので、本来ならそれでも影響は少ない。そこで考案したのが、津波が〝回り込んで〟川内を襲うというシカケである。この琉球海溝に起因する津波の高さは5メートル程度との評価になった。こうやって無理矢理編み出した“巨大津波”に対処するのが、この防護堤なのである。

これもリスク-ベネフィットからすれば、不要なものと言わざるを得ない。現規制委員長代理の更田豊志氏は、リスクベースの規制は行わないと明言している。即ち、すべてを、0か1かで考えるというのだ。『グレーなものはクロとみなす』という〝田中ドクトリン〟の実践展開がここにある。

田中とは規制委員長として独裁的規制をほしいままにしている田中俊一氏である。〝田中ドクトリン〟を振り回せば何でも出来てしまう。悪魔の証明を迫られれば、事業者はなす術がない。田中ドクトリンの下敷きは、いうまでもなく規制委員会出立当時にいつの間にかつくられていた『田中私案』(注)である。この法的根拠がないばかりか、憲法違反さえも疑われる文書がいまの規制行政の土台なのである。それを内閣も立法府も看過し続けている。異常というにはあまりある。

(田中私案によって、各原子力発電所は、新適合性規準に基づいてなされたバックフィットの審査が終了しない限り、運転再開への道が事実上開けない。米国など諸外国のバックフィットは、運転停止を前提としていない。)

このような事態は、法律に定められた規制システムの〝3年目の見直し〟のなかで正されなければならない。その詳細は既に月刊誌WiLLの2015年4月号掲載『脱原発装置と化した原子力規制委員会改革案』で論じた。いまの独裁的な規制体制下では、事業者が不服申請をする道がまったくない。理屈上は訴訟を起すことは可能だが、事業への影響などを考えると事実上不可能である。

米国の原子力の規制システムでは、規制委員会が独裁に走らないように、4種類のブレーキ装置がある。他の組織が、規制委員会の決断を審査したり、事業者の不満を判定したりするのだ。

日本の規制システムには、なぜだか分からないがそのような装置がひとつもないのである。これは、規制委員会を、独立性の高い「3条委員会」として組み上げたことでの、大きな失策であると言わざるを得ない。早急に糺されるべきである。政治の使命がそこにある。

地元には原子力活用の期待

川内原子力発電所の帰路、路傍に〝原子力推進〟の大きな看板が目に飛び込んで来た。昨年11月7日に『川内原子力発電所1・2号機の1日も早い再稼働を求める陳情』が、県議会で採択された。

原子力は、川内の三大地場産業の一角である。地元には根強い反対の声もあるが、原子力を地域のみならず日本のエネルギー安定供給の中核として支援して来た人々もいる。この陳情書は地元の32の団体の連名で出されたものである。

『推進』を口にするのは、時に憚られる。原発マネーに塗れているなどと揶揄され攻撃されるのである。原子力関連施設を抱える地域は、どこも国策に応じる形で施設を誘致してきた-その矜持がある。

しかし、いまあからさまに推進を口にすると、さまざまな方向から矢が飛んで来る。原子力は地域活性化の一翼を担う。それよりもなによりも、日本の国力安定のベースを分担負荷するのである。それゆえのべースロード電源である。安定な電源は国家セキュリティーの基盤である。そのことを思えば〝原発マネー〟として地域に還元されるお金なんぞ微々たるものである。

原子力規制委員会・規制庁は3月30日に、川内原子力発電所1号機「使用前検査」を始めた。平成23年(2011年)5月10日に1号機が停止してから約4年。長いトンネルをぬけて、ようやく運転再開のあかりが見えて来た。九州電力の計画では、約3カ月かけて設備の機能要求を満たしているかなどの検査をうけることになる。順調に進めば6月までに核燃料を装荷し、7月上旬に原子炉を起動させて8月中旬頃に定格運転に到達する予定である。

この最終段階での規制の実務は極めて重要である。使用前検査が順調に進むことは、7月のサミットにおいても重要な話題になるであろう。それは、12月にパリで開催される気候変動会議(COP21)においても日本の原子力復活の実像を見せるという大義に適うものである。

エネルギーミックスにおける原子力発電比率20%超の実現は険しい道程であるが、川内がその先鞭をつけることは、国内外にむけて計り知れない大きな意義がある。

(2015年4月6日掲載)

関連記事

-

「原発のないリスク」を誰も考えない27日の日曜討論で原発再稼働問題をやっていた。再稼働論を支持する柏木孝夫東京工業大学特命教授、田中信男前国際エネルギー機関(IEA)事務局長対再稼働に反対又は慎重な植田和弘京都大学大学院教授と大島堅一立命館大学教授との対論だった。

-

小泉進次郎環境相(原子力防災担当相)は、就任後の記者会見で「どうやったら(原発を)残せるかではなく、どうやったらなくせるかを考えたい」と語った。小泉純一郎元首相が反原発運動の先頭に立っているのに対して、今まで進次郎氏は慎

-

2014年10月23日に首脳レベルで構成される欧州理事会において、2030年のパッケージが決定された。そのポイントは以下のとおりである。●2030年に最低でもGHG排出量を1990年比最低でも▲40%。

-

日本の原子力規制委員会、その運営を担う原子力規制庁の評判は、原子力関係者の間でよくない。国際的にも、評価はそうであるという。規制の目的は原発の安全な運用である。ところが、一連の行動で安全性が高まったかは分からない。稼動の遅れと混乱が続いている。

-

4月4日のGEPRに「もんじゅ再稼働、安全性の検証が必要」という記事が掲載されている。ナトリウム冷却炉の危険性が強調されている。筆者は機械技術屋であり、ナトリウム冷却炉の安全性についての考え方について筆者の主張を述べてみる。

-

一石?鳥 いわゆる「核のごみ」(正式名称:高レベル放射性廃棄物)処分については昨今〝一石三鳥四鳥〟などというにわかには理解しがたい言説が取りざたされている。 私たちは、この核のごみの処分問題をめぐって、中学生を核としたサ

-

国連科学委員会の中の一部局、原子放射線の影響に関する国連科学委員会は、昨年12月に報告書をまとめ、国連総会で了承された。その報告書の要約要旨を翻訳して掲載する。迂遠な表現であるが、要旨は国連の報告書間で整合性が取れていないこと、また低線量被曝についてのコンセンサスがないことを強調している。

-

テレビ朝日が8月6日に「ビキニ事件63年目の真実~フクシマの未来予想図~」という番組を放送すると予告している。そのキャプションでは、こう書いている。 ネバダ核実験公文書館で衝撃的な機密文書を多数発掘。ロンゲラップ島民たち

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間