アジア投資銀行、目的は「赤い原子炉」への融資か?-躍進する中国の原子力産業

原発需要の期待されるアジア

「アジアインフラ投資銀行の狙いは、中国が「赤い原子炉」を輸出するための融資体制づくりではないか。また中東からの石油、天然ガスを運ぶ中国の海上交通路を安全にするための、途中の港湾の整備にも使うだろう。アジア開銀がやっていない融資だ。中国のエネルギー戦略と、この銀行は密接に結びついている」。日米の参加がないことで話題になっている中国主導のアジアインフラ投資銀行(AIIB)について、在東京のアジア某国の外交官は見通しをこう述べた。

電力・エネルギー不足に悩むアジアは、原発の建設計画がならぶ。中国は現在30基の原発を運転しているが、2030年までに140基、2050年までに500基の原子炉導入を予定。ベトナムでは4基が建設中だ。インドでも2030年までに約30基の建設が計画されている。インドネシア、フィリピン、マレーシアでは政府による建設可能性の調査が続いている。

先ほどの外交官の調べでは、中国の原子力企業が各国で政府関係者に説明に動いていることが確認されているそうだ。原発は建設に約3000億円、操作・管理・修繕は毎年数百億円が入ってくる。原発を制すれば、その国の電力システムへの影響度を増し、核兵器や新世代原子炉の燃料になる核物質の動きも監視できる。いくつものメリットが重なるのだ。原発を使う方にとっても、他電源に比べて、建設費が高いが、ランニングコストが低く、大量に発電でき需要をまかなえ、産業と家庭向けの電気代を抑制できる。途上国で問題になりがちな大気汚染の心配もない。

最初の建設費用の融資の問題さえ乗り越えられれば、各国で原発は建設しやすくなるだろう。そして日本が中心となって運営されているアジア開発銀行は、調べた限りにおいてはインフラ融資をしているものの、原発への融資の記録がない。「日本は原子力の輸出競争でも、遅れを取るかもしれない」と、この外交官は懸念した。

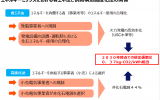

国主導で原発の輸出体制を整備

中国の原子力事業はこの10年で激変した。中国には今、3つのグループがある。中国核工業集団公司(CNNC)を中心にした「上海グループ」が、これまで国産炉開発、建設、運用を主導してきた。そして南部での建設を主導する中国広核集団(CGN)を中心にした、「広東グループ」がある。これまでフランスのアレバ社と提携して、原発を建設してきた。

ところが2007年に国家核電技術公司(SNTPC)が中国政府の経済部、外交部(日本の政府の省に当たる)の主導で、北京につくられた。これを「北京グループ」と呼ぶ。ここは米ウェスティングハウス(WH)から技術導入を受け急成長を遂げている。

中国の原子力産業は激変している。2009年に、「上海グループ」のCNNCの開発してきた国産炉「CNP1000」が突如、安全審査で不合格になった。CNNCは、上海の企業群を権力基盤にしてきた江沢民元国家主席と近かったとされる。この決定では胡錦濤国家主席(当時)との権力闘争が影響したとの見方もあるが、その真偽は分からない。中国では技術基準の主導権争いが続いたが、広東グループのアレバの技術ではなく、WH社の技術を国産化した原子炉CAP1000を統一基準にすることが決まった。しかし、上海グループのCNNCは旧型炉の改良版、広東グループのCGNはフランスの技術をベースにしたCRP1000、ACRP1000の開発を続けている。

日本の原子力関係者は「AP1000を選んだのは妥当だ。運転実績があり、安全性が高いこの原子炉をベースにした技術に近く集約していくのではないか。中国はそれを発展させた国産化炉CAP1400の研究も進めている」と予想していた。中国が3つのグループに原子力産業を競わせるということは非効率になるリスクもあるが、「現時点ではメリットの方が現れている」と、この研究者は分析した。北京グループはまだ原発を運営していないが今、4基を建設中だ。

WHと東芝が、中国に食い込む

この「北京グループ」が国の支援を受けながら、各国の原子炉の輸出に積極的だ。WH社は06年に東芝の傘下に入る一方で、中国政府と技術協定を結びAP1000の技術供与をすることを決定している。日本の官民は、中国への技術協力に慎重だ。しかしある原子力関係者は08年にSNTPCの幹部の部屋を訪問したときに、東芝の佐々木則夫社長(当時)の写真があるのを見つけ、「東芝はAP1000の技術供与を認めたのだろう」と推測したという。

ちなみに東芝とWH社は、SNTPCとの関係を、積極的に広報していない。日米両国政府の中国への警戒感を知っているためであろうか。「トルコの原発でWH社とSNTPCが共同受注する可能性が高まり、それを東芝が知らずに混乱している」という報道を、ある情報誌が4月に掲載した。しかし、ある原子力研究者は「とんでもない。東芝はWHを掌握している」と一笑に付した。日本の安倍政権がトルコへの原発輸出を、「首相案件」として重視する中で、波風を立てたくないために、「東芝は知らないふりを経産省と官邸にしただけだ」と分析した。

ちなみに「北京グループ」に押されがちの中国の「上海グループ」は、日本との提携を強めようとしている。日本の原子力関係者に積極的にリクルートや招致のアプローチをしている。現時点では日本の電力、重電も慎重で、研究者も積極的に応じていない。しかし「日本で原子力への逆風が吹き、原発の建設も運転もできなければ、技術者は作れる現場に行ってしまうだろう」(重電筋)という見方がある。

原子力メーカーは中国に向かう

中国の原子炉の建設数は、世界の中で群を抜いて大きい。そして西側諸国や日本と違って、現時点では住民の反対運動などの直面せずに、原子力発電所を建設できる。「プラント建設、運用は経験で決まる面がある。建設が続き、運用を重ねれば、原発の質は必ず向上する。量産は必ずコスト低下をもたらす」(研究者)という。中国の原子炉の建設、維持ではかなりの失敗が出ているもようだが、それが逆に糧になっているかもしれない。社会文化的にミスが許されず、さらに福島原発事故の後で、原発を動かせない日本とは状況が大きく違う。

こうした状況のためか、東芝もWH社も、日米政府に面従腹背で、中国との協力を進めているもようだ。「中国が20年後に、原子力の分野で覇権を握るは明らか。それならば今から手を打つ方が得策というのは当然の考えだろう」(同)という。

そのために原子炉のCAP1000(中国式AP1000)、中国国産のCAP1400が近日中に世界を席巻する可能性もある。中国製原子炉への安全性を警戒する声はあるが、それは建設と運用の経験を積めば、克服、改善されるかもしれない。

また中国は第4世代と呼ばれる原子力の新技術も積極的に取り入れている。ビル・ゲイツ氏と習近平国家主席が2012年に会談し、ゲイツ氏が研究を支援する新型原発の実証実験などで協力することで合意した。

(写真)習近平国家主席とゲイツ氏の会談2012年。

(写真)習近平国家主席とゲイツ氏の会談2012年。一方で躍進する中国の原子力産業とは対象的な、日本の状況を振り返ってみよう。東芝とWHグループに加え、三菱重工は仏アレバと提携し、日立は米GEと合弁会社をつくっている。世界の原子力製造の3強グループに日本企業が入る。しかしその優位も、終わるかもしれない。

国策レベルで原子力についての戦略が決まらず、それどころか原子力産業、研究の芽を、単純な反原発の世論と政治が潰そうとしている。国の制度設計でも、日本政府は中国政府の後塵を拝している。

また一つ、日本の産業の優位が無策のゆえに消えてしまう。非常に残念なことだ。今の日本で流行する原発の好き、嫌いという単純すぎる議論をしている暇は、本当はないのだが。

(2015年4月20日掲載)

関連記事

-

村上敬亮資源エネルギー庁新エネルギー対策課長に、FITの成果と問題点について聞いた。

-

昨年11月、チェルノブイリ原発とウクライナ政変を視察するツアーに参加した。印象に残ったことがある。1986年の原発事故を経験したのにもかかわらず、ウクライナの人々が原発を容認していたことだ。

-

池田・全員の意見で「エネルギーと安全保障は密接に絡み合っている」ということが一致しています。よく「命さえあれば、お金がなくても大丈夫」と言われますが、現実には違います。お金がなければ命を維持するためのエネルギーもつくれません。

-

政策として重要なのは、脱原子力ではなくて、脱原子力の方法である。産業政策的に必要だからこそ国策として行われてきた原子力発電である。脱原子力は、産業政策全般における電気事業政策の抜本的転換を意味する。その大きな構想抜きでは、脱原子力は空疎である。

-

ここは事故を起こした東京福島第一原発の約20キロメートル以遠の北にある。震災前に約7万人の人がいたが、2月末時点で、約6万4000人まで減少。震災では、地震、津波で1032人の方が死者・行方不明者が出ている。その上に、原子力災害が重なった。

-

ブルームバーグ 2月3日記事。福島の原発事故後に安全基準が世界的に強化されたことで原発の建設期間が長期化し、建設の費用が増加している。

-

事故を起こした東京電力の福島第一原子力発電所を含めて、原子炉の廃炉技術の情報を集積・研究する「国際廃炉研究開発機構」(理事長・山名元京大教授、東京、略称IRID)(設立資料)は9月月27日までの4日間、海外の専門家らによる福島原発事故対策の検証を行った。(紹介記事「「汚染水、環境への影響は小さい」― 福島事故で世界の専門家ら」)

-

前回(https://www.gepr.org/ja/contents/20180710-02/)、簡単に九州電力管内の電力需給事情を概観したが、今回は「CO2削減」をテーマに九州の電力需給の在り方について考えてみたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- AI革命に対応できない電気事業制度は震災前の垂直統合に戻すべきだ

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア

- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す

- フランスで原子力はなぜ受け入れられたのか

- 米国エネルギー長官が英国・ドイツの脱炭素政策を猛批判

- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング

- 経営危機でも排出権を4兆円も買わされるドイツ産業は明日の日本の姿