太陽光発電の環境破壊を見る(上)-山梨県北杜市を例に

太陽光発電が国の支援策によって急増した。しかし、山梨県北部の北杜(ほくと)市では、太陽光の乱開発によって住環境の破壊が起きている。現地の凄惨な状況を伝える。同様の問題が全国で起こっており、深刻な環境破壊が広がりかねない。

危険な手抜き工事だらけ

山梨県北杜市は同県北部に位置し、八ヶ岳山系の南麓に広がる高原地帯で森が広がっている。ペンション(欧風民宿)や別荘が建ち並び、観光地の「清里」もある。「国蝶」と日本昆虫学会が決め、準絶滅危惧種に指定されている保護が必要な「オオムラサキ」の繁殖地でもある。

筆者は、現地の団体「太陽光発電を考える市民ネットワーク」の案内で6月下旬に訪問した。状況はひどいもので、日照のいいところは太陽光パネルだらけになっていた。そして森林が切り開かれていた。

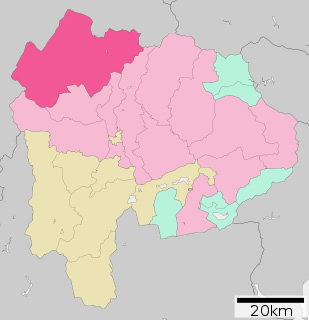

北杜市の場所。山梨県の地図中の赤い部分(Wikipediaより)

北杜市の場所。山梨県の地図中の赤い部分(Wikipediaより)「写真3」は、中央自動車道の小渕沢高速バス停留所の近くの太陽光発電の光景だ。道脇にあった雑木林がつぶされ、突如、「虫食い」のように太陽光パネルの置かれた場所が広がっていた。放置されているようで草は雑然と生えており、手入れされている気配はない。低木が茂って、パネルの上に影ができていた。当然、発電効率は低下している。しきいがなく、事業者の立て看板もない。そのために、誰がやっているのか分からない。整地で出たと思われる石が脇に積まれ、生い茂った草むらと合わさると、とても景観が悪い。

インフラ事業である電力事業が、かなり「手抜き」で行われている。既存の電力会社の整然とした事業と比べると、とても違和感を感じる。日本は治安がよいから盗難の心配が少ない。しかし他の国なら、1kW(キロワット)分当たり50万円前後の太陽光発電システムは、壁などで覆わない限り盗まれるだろう。表示がないのは、発電事業者は発電容量50kW以下なら電気事業法の対象にならないためだ。また建築基準法の工作物でもないため、その法律によっても事業者は示す必要がない。

「写真4」に示したように、北杜市に設置された太陽光パネルの足場はたいてい金属パイプで脆弱だ。この上に、数百キロのパネルが乗る。建築関連諸法規の規制を受けないためだ。簡易工事キットが売られているため、みな同じような足場をしている。FITでの売電は20年だ。しかしその長期間、この足場が持つとは思えない。ちなみに今年春先に北関東で突風が相次ぎ、太陽光パネルが破壊された。同じような脆弱な足場だったためだろう。(写真5)

今流行している太陽光ビジネスの形は、メガソーラーを、50kW以下に小分けにしてばら売りし、投資家を募ることだ。先ほど述べたように、電気事業法の規制がかからないためだ。国が2012年7月から実施した再エネ支援策FIT(フィット:固定価格買い取り)では、当初2年に認定を受ければ1kW当たり42円の強制購入を電力会社にしてもらえる。それで考えると、年利回りは8%以上、日照がよい場所なら同10%以上になる。それゆえに太陽光投資が爆発的に増えた。小分けも、投資家を募る知恵だろう。

しかし小分けにすることで変換器を大量に置くことになり、非常に発電の効率が悪い。そして景観も悪くなる。「写真6」で示したが、別荘地の清里地区の入口の道路では、電柱と変換器が建ち並び、異様な光景だった。

また危険な工事も多い。「写真7」で示す。市内の住宅地の南向きの斜面に、ドラム缶にコンクリを流し込んで足場にし、その上に太陽光パネルを並べた場所があった。下は住宅地だ。日中は反射光で、かなりまぶしい。そして土砂崩れが起きたら、下の住居を直撃するだろう。しかしこの下の家の住人は、波風をたてまいと苦情の声を上げていないという。

涸れ沢を埋め立ててパネルを置こうとした場所もあった。「写真8」で示す。森を伐採する必要がなかったためらしい。しかし沢があったということは、大雨の時に、水が流れる可能性があるということだ。危険であるために、隣接した家の住民の抗議は続いているという。

景観が無秩序に破壊された

北杜市は森の美しさで別荘地として開発され、高原観光も盛んだ。水もきれいで、サントリーも工場を置き、高原野菜でも知られる。(写真9)

ところが太陽光発電による森林伐採が進む。八ヶ岳と富士山の見える絶景の場所があった。ここを切り開いて、メガソーラー発電所ができていた。この場所は、ある不動産業者が「日本のドイツ」といって、別荘を売り出していた。景観はぶちこわしだ。この発電所のオーナーはオランダの投資会社という。彼らは儲けだけを考え、日本のことなど何も考えないだろう。そしてこの土地を貸し出した地主は、北杜市の職員だったそうだ。

別荘地で隣接する森が突如切り開かれ、太陽光ができる例が多発している。そして住民説明会をせずに突如建設を行う事業者も多いという。「写真11」は別荘地の隣の森が突如切り開かれ、メガソーラー発電所ができた例だ。現地の不動産業者は「資産価値が暴落した」と評価し、住民ともめているそうだ。「写真12」は道の両脇にあった森の木が切り倒され、太陽光パネルが並ぶ異様な光景だ。森の中の道が、パネルからの反射光がギラギラと照りつける道になった。

森の破壊は無計画に行われている。「写真13」、「写真14」は造成中の太陽光発電所の予定地だ。こうした場所にも、工事と事業責任者の表示、発電計画の掲示はない。そして木が切り倒され続けている。太陽光発電所に除草剤をまく事業者、コンクリートを敷く事業者も観察されており、住民は水の汚染、また森の伐採による地下水の動きの変化も懸念している。

市内では、切り倒した木をゴミ捨て場に運び出すトラックと何度もすれ違った。そして市内のあちこちに、潰された森林、空き地、大量の太陽光パネルがあった。再エネ拡大は「環境を守るため」「安全なエネルギーを確保するため」と、導入策拡大の時に、推進派と当時の政権与党の民主党は主張した。それを思い出し、醜い光景を見ながら、筆者は怒り、むなしさ、悲しさを同時に抱いた。日本の原風景ともいえる「里山」と森林が太陽光発電の政策の失敗によって、そして事業者の欲望と、無責任な政治・行政で破壊されているのだ。「オオムラサキ」などの昆虫も住めなくなるだろう。

なぜこんな環境破壊が放置されたのか。

以下「(下)無策の自治体」に続く。

(2015年7月6日掲載)

関連記事

-

アゴラ研究所、また運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は、9月27日に静岡市で常葉大学と共催で、第3回アゴラ・シンポジウム『災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか』を行った。

-

東日本大震災と福島原子力発電所事故を経験し、世論は東京電力を筆頭とする既存電力事業者への不信感と反発に満ちていた。そこに再エネ事業の旗手として登場したのがソフトバンクの孫社長だ。

-

アゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」。4月21日の放送では「温暖化交渉、日本はどうする?」をテーマに、放送を行った。出演は杉山大志(電力中央研究所上席研究員・IPCC第5次報告書統括執筆責任者)、竹内純子(国際環境経済研究所理事・主席研究員)、司会は池田信夫(アゴラ研究所所長)の各氏だった。

-

NHK1月9日記事。日銀の金融緩和策の影響で低金利が続く中、大手金融機関の間では、比較的、高い利回りが見込める貸し出し先として、国内外の再生可能エネルギー事業への融資を強化する動きが広がっている。

-

全国の電力会社で、太陽光発電の接続申し込みを受けつけないトラブルが広がっている。これは2012年7月から始まった固定価格買い取り制度(FIT)によって、大量に発電設備が設置されたことが原因である。2年間に認定された太陽光発電設備の総発電量は約7000万kW、日本の電力使用量の70%にのぼる膨大な設備である。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

ドナルド・トランプ新大統領は、グリーンエネルギー事業は同国経済にとって悪材料だと主張している。だが、そのトランプに異議を唱えたい人たちにとっては歓迎すべきデータが発表された。

-

今年は2019年ということもあり、再エネ業界では「住宅太陽光発電の2019年問題」がホットトピックになっている。 と、いきなり循環論法のようなおかしな言い回しになってしまったが、簡単に言ってしまえば、そもそも「住宅太陽光

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間