電力自由化で電気代は下がるのか

来年4月から電力の小売り自由化が始まる。世の中では自由化=善だと思い込んでいる向きもあるが、それが望ましいのは、価格が下がってサービスが改善され、消費者にメリットがある場合だ。一般論としては市場を競争的にすると価格は下がるが、電力のように規模の経済が大きい産業については一概にはいえない。

特に今回は既存の電力会社が原発を止めて大幅に発電単価が上がり、供給責任を一方的に負わされ、バックエンドの廃棄物コストをどう負担するのかというルールも決まらないまま、再エネに過大な補助をつけ、いわば電力会社の手をしばって新電力に殴らせる、きわめてゆがんだ自由化である。

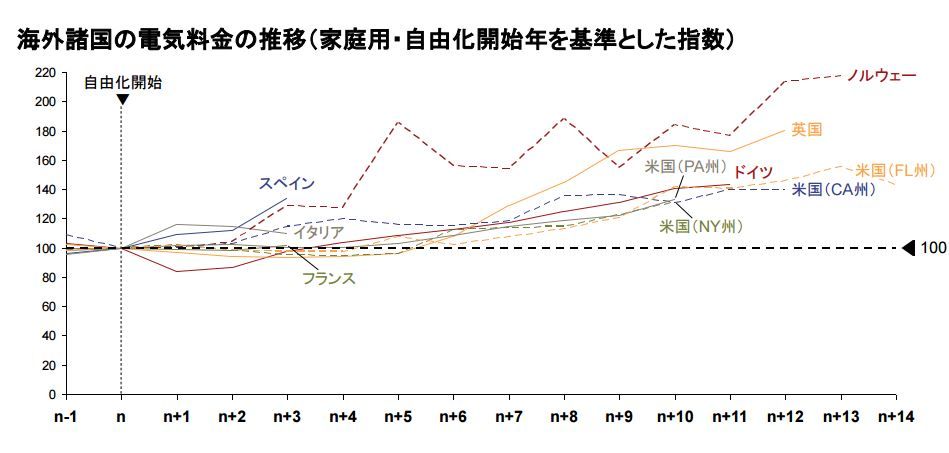

自由化で業者が増えると燃料の調達コストが上がり、価格を自由化すると独占価格になって上がることもある。これまでの各国の自由化の実績をみても、次の図のように自由化後に電気代は上がる場合が多い(ATカーニー調べ)。

これは原油価格の上昇や税制の影響あるが、少なくとも自由化で劇的に電気料金が下がった国はない。逆にアメリカのように大停電が起こったケースがあり、少なくとも価格面からみる限り、自由化のメリットはそのコストに見合わない。日本のように大部分の燃料を輸入に依存している国では、規模の経済が失われる影響が大きい。

他方で、自由化によってイノベーションが促進される効果もある。長期的に考えると、新しい業者が参入して再生可能エネルギーの比重が高まることは望ましいが、現在のFIT(固定価格買取制度)は市場を大きくゆがめており、このまま自由化すると不公正競争が拡大するおそれが強い。ドイツのように、電気料金が2倍近くになるおそれもある。

もう一つの不確定要因は、原発がいつ正常化するか見通せないことだ。今年の初めには再稼動するといわれていた川内原発は8月にようやく始まるが、それ以外はまだ予定も立たない。2基動かすのに2年というペースでは、あと15年で15基がせいぜいだろう。その前に40年の期限が来る原子炉があるので、経産省のいう「20〜22%」という原子力比率は不可能だ。15%がせいぜいだろう。

コストという面から考えると、石炭のほうが建設コストは安いが、これも原子力の見通しがはっきりしないと建設計画が立たない。もし原子力が早期に正常化するのであれば、今の小規模なLNGでつなぐほうが安いが、廃炉になるなら大規模な石炭火力のほうがよい。こうした不確実性が大きいことが、電力会社の経営を不安定にし、コストを上昇させている。

今の状態では、電力会社の発電コストは通常より50%ぐらい高いので、新電力が参入すれば価格で優位に立つ可能性もあるが、これも原子力が正常化したらとても競争できない。したがって新規に発電所を建てることは(太陽光以外は)困難なので、電力会社からの卸売りでやるしかない。

そうすると——発送電が分離されるまでは——託送料(卸売り料金)で新電力の経営は大きく左右されるが、既存の電力会社より安く供給できる新電力は、自前で設備をもつエネットなどに限られるのではないか。

いずれにせよ、今のように全国の原発が法的根拠もなく止まっている状態を解決するか、少なくともそのスケジュールが明らかにならない限り、自由化によってかえって競争はゆがめられる。原子力規制委員会は経産省の所管ではないが、内閣が指導力を発揮して原子力を正常化することが最優先だ。自由化はその後でも遅くない。

(2015年7月27日掲載)

関連記事

-

東日本大震災以降、エネルギー関連の記事が毎日掲載されている。多くの議論かが行われており、スマートメーターも例外ではない。

-

地球温暖化防止のために日本全体のCO2(二酸化炭素)炭素排出量を抑制するためには、二酸化炭素の排出に対して課税することが有効だ。そのような税を炭素税と言う。なお、炭素税のような外部不経済を内部化する税は「ピグー税」と呼ばれる。

-

過去10年のエネルギー政策においては、京都議定書のエネルギー起源CO2排出削減の約束水準が大前提の数量制約として君臨してきたと言える。当該約束水準の下では、エネルギー政策の選択肢は「負担の大きい省エネ・新エネ」か「リスクのある原子力発電」か「海外排出権購入」かという3択であった。

-

アゴラ研究所・GEPRはインターネット放送「言論アリーナ」で、12月25日に「原油価格急落、アベノミクスはどうなる?-プロが分析する2015年のエネルギー」を放送した。 出演はオイルアナリストの藤沢治さん、常葉大学教授の

-

【ノート・GEPR編集部】2006年に発足したIPFM(International Panel on Fissile Materials:核物質をめぐる国際パネル)の提言の一部として、日本の使用済み核燃料の再処理政策について提言した論文の要約を紹介する。

-

福島第一原発事故から3年近くたち、科学的事実はおおむね明らかになった。UNSCEARに代表されるように、「差し迫った健康リスクはない」というのがほぼ一致した結論だが、いまだに「原発ゼロ」が政治的な争点になる。この最大の原因は原子力を悪役に仕立てようとする政治団体やメディアにあるが、それを受け入れる恐怖感が人々にあることも事実だ。

-

政府の原子力政策をめぐる公職を務め、各国の原子力法制に詳しい石橋忠雄弁護士に、原子力規制委の行政活動について、法律論からの問題点の寄稿をいただいた。

-

東日本大震災で日本経済は大きなダメージを受けたが、混乱する政治がその打撃を拡大している。2013年の貿易収支は11兆4745億円の赤字となり、これは史上最大である。経常収支も第二次石油危機以来の赤字となり、今後も赤字基調が続くおそれがある。円安にしようと大胆な金融緩和を進め安倍政権が、エネルギー危機を呼び込んだのだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間