原発再稼動、今後考えるべき事-改善の見える化を

8月11日に九州電力の川内原子力発電所が再稼働した。東日本大震災後に原子力発電所が順次停止してから4年ぶりの原子力発電所の再稼働である。時間がかかったとはいえ、我が国の原子力発電がようやく再生の道を歩き始めた。

しかし、世論調査では再稼働の反対が賛成の2倍という状態が続いている。独立性の高い原子力規制委員会を発足させ、世界一安全だと言われる新規制基準を作り、審査の透明性を高めるため、規制委員会の審査を全てユーチューブで公開している。

政府としては国民の信頼回復に向けて精一杯のことを実施したつもりであろうが、世論調査の数字は一向に改善しない。なぜだろうか。その背景を探ってみよう。

安全対策の説明が全く不十分

国民の誰しもが2度と福島第一原子力発電所事故のようなことが起きてほしくないと思っている。その懸念が払拭されない限り再稼働に賛成しないのは当然だ。国民の多くはまだ事故防止対策に納得していない。どのような事故防止対策がされているのかを知った上で納得していないのではない。国民の多くはどのような事故防止対策がされたのかを知らない、というよりも知らされていないと言った方が正確であろう。

2014年5月に福井地裁が大飯原子力発電所の運転差し止め訴訟を認めた判決を出し、2015年4月に同じ福井地裁が再稼働差し止めの仮処分を認めた判決が出されたことに如実にそのことが表れている。裁判官と雖も国民の一人である。法廷で事業者からの説明を受けた裁判官ですら事故防止の対策を納得できなかったのである。

判決文を読むと、事故防止対策を誤解している箇所も多々見受けられるが、それは恐らく裁判長が十分な情報を得た上で誤解したのではなく、十分な情報が提供されなかったためのことと考えられる。裁判官でもそのような状況なのである。一般国民の状況は推して知るべしである。

政府は国民向けの説明を意図的に怠っている

では、政府は国民にまったく説明をしていなかったかと言えばそうではない。事故防止対策を規定した規制基準は原子力規制委員会が公開し、意見公募にかけた上で施行しているからである。ホームページでも解説している。しかし、難解な専門用語が並んだ規制基準は一般国民が読んでも理解は困難であろう。

逆にホームページの解説は余りにも簡略し過ぎており、あれだけの大事故の再発防止策を説明する資料としてはお粗末過ぎる。したがって、原子力安全に関心を持つ国民が原子力規制委員会のホームページにアクセスしたとしても、疑問は解消されないのである。

政府はなぜ原子力安全についてもっと積極的に国民に向けた説明をしないのであろうか。説明しようとして不十分なのではない。意図的に説明していないのである。なぜなのかを説明しよう。事故前に行われていた原子力安全のほとんど全ての説明は「安全神話」に立脚していて、「安全です」「事故は起きません」のオンパレードだった。

事故後、当時の民主党政府は、説明内容を見直せば良いのに、説明の変更でなく、説明を意図的にやめたのである。それは、党の原子力ゼロ政策との整合をとるためでもあった。電力会社にも指示して広報活動を中止させた。このため、官民の原子力広報活動はほぼ全滅したのである。自民党政権になってからも原子力広報は官民とも復活していない。自民党政権も「可能な限り原子力を減らす」としているためであろう。

そのような状況の中での再稼働なのである。事故前、膨大なリソースを使って原子力安全のPRをしていたのと対照的に、官民ともにほとんど積極的な広報活動を行っていないので、新たにどのような事故防止対策がされたのかの情報が国民に伝わる機会はほとんどないのである。

関心のある人は、再稼働を目指す電力会社のホームページにアクセスするか、再稼働を予定している発電所の地元で行われる説明会に足を運んで詳しい説明資料を入手する位の機会しかないのが実情である。TVのCMで頻繁にPRされていた事故前とは大違いである。事故で信頼を失った上にその後の改善策のPRを意図的に実施しないのであれば世論の再稼働賛成意見が徐々に減少するのは当然である。

世論が改善しない原因の一つは政府が国民に向けた情報提供を意図的に怠っているためなのである。このことは国民の知る権利を制限しているとも言え、由々しきことである。

事故原因が地震ではなかったことさえ説明されていない

原子力規制委員会は2012年10月8日、地震による配管破断が福島第一原子力発電所事故の原因ではないとする分析検討報告書を決定している。しかし再稼働を予定している原子力発電所の地元で開かれた説明会に参加した原子力規制庁の規制官は、そのことを一切言及していない。

国会事故調が地震による配管破断が事故原因だった可能性があることを指摘し、そのことはさまざまなマスメディアを通じて報じられており、いまだに事故原因が地震だったのではないかと思い込んでいる人が少なくない。

既述の通り、現地の説明会は政府が国民に直接説明する数少ない機会であるにもかかわらず、なぜそのことを説明しなかったのかが理解できない。ひとつだけ考えられる理由は、それではなぜ新規制基準で耐震対策を大幅に強化したのか、と問われることを懸念したのかも知れない。

しかし、福島第一原子力発電所で観測された、東北地方太平洋沖地震による地震加速度が基準地震動を超えていたことは事実なのだから、例え、それが事故につながらなかったとしても、基準地震動の見直しは当然である。もし、慎重派からのリアクションを懸念してのことだとすれば、政府の調査結果を広く国民に知らしめないことの方が問題である。

安全性の改善を定量的に説明せよ

事故前の安全性の説明が「事故は起きない」という安全神話だったことは既に述べた。しかし、事故後の安全性説明も改善されているとは言い難い。定性的な説明に終始しているからである。原子力規制委員会のHPの説明から具体例を示そう。

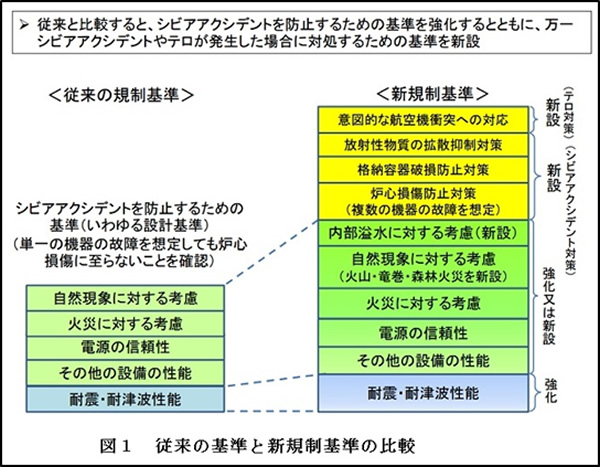

図1は従来の規制基準と新規制基準を比較したものである。跳び箱の高さが高くなったことで安全性が高くなったことをイメージさせようとしたものであるが、国民は対策の数を増やしてほしいと思っているのではなく、事故の危険性を減らしてほしいと望んでいるので、この図の説得力は乏しい。

いまや、個人住宅の耐震性でさえ、定量的な説明をするのが主流である。「耐震性を強化しています」といった、通り一遍の定性的説明は少数派である。「震度6強の地震でも壊れません」、或いは、「阪神・淡路大震災の地震波形を使った加震試験で耐震性を確認しています」といった、定量的な説明が増えている。住宅の耐震性ですら定量的説明でないと国民は納得しないのである。

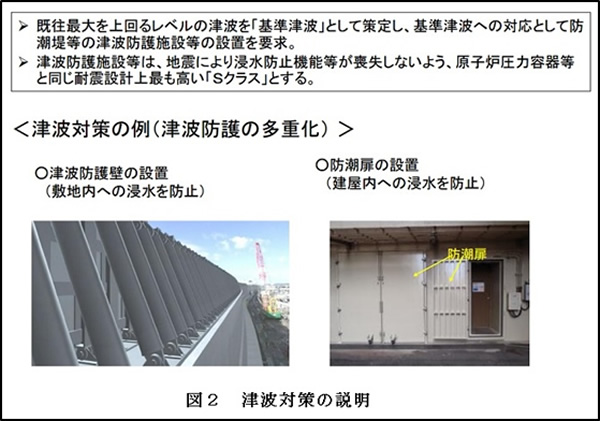

図2は津波対策の説明の事例である。写真を使っているのは良いことであるが、問題は定量的な説明が全く欠けていることである。「基準津波」などと言われても読者には全くピンとこない。どこの原子力発電所の防護壁は事故前何メートルだったが、事故後は何メートルに改善した。これで何倍の津波にも耐えられるようになった、と書けば説得力は遥かに改善されるのである。

事故のリスクがどれだけ減ったのかを定量的に示せ

個別の安全対策が定量的に説明されたとしても、全体の事故リスクの説明がないと全く消化不良である。国民が最も知りたいのは、「事故のリスクは一体どれだけ減ったのか」に尽きるからである。そもそも規制基準を作るときにその目標があった筈だし、ただやみくもに安全対策をしているのではないはずだからである。なぜそれを説明しないのか、が理解できない。欧米では何十年も前から安全規制に確率論的安全解析の手法を取り入れる、リスク・インフォームド・アプローチという手法が活用されている。

安全対策としては規制基準に定められた対策を実行するという決定論を堅持し、その安全対策によってどれだけ事故リスクが減らせたのかを、確率論的リスク解析によって定量的に把握し、安全審査の際に参考値として示す、という方法である。安全対策の改善による事故リスクの低下を可視化するのが主な狙いである。事故後に行われたEUのストレステストでも、全ての原子力発電所について、改善対策が実施されたことによってどれだけ事故リスクが低下したのかの確率論的安全解析結果が参考値として開示されている。私も判りやすいと思ったし、各国の国民には大いに参考になったと思われる。

事故前の我が国では、安全神話が蔓延していたため、事故が起きる可能性があることを示すことがタブー視されていたので、事故の確率をあからさまに論じる確率論的リスク解析が遠ざけられていたが、今後は、確率論的リスク解析を正視し、事故の可能性と向き合った安全性の議論が行われなければならない。

我が国でも20年以上も前からリスク解析手法の研究が続けられており、いつでも活用できる準備は整っている。政府は国民に向け、リスク論を活用した定量的な説明を行うべきである。

(2015年8月24日掲載)

関連記事

-

8月公表のリポート。ドイツの石炭の使用増で、他地域より同国の健康被害の統計が増加しているという。

-

規制委の審査、判断の過程はそれによって不利益を受ける側の主張、立証の機会が法律上、手続的に保障されていないのである。従って規制委ないしは有識者会合において事業者側の資料の提出を受けつけなかったり、会合への出席や発言も認めなかったりしても形式上は何ら手続き違反とはならないという、おかしな結果になる。要するに対審構造になっていないのである。

-

鹿児島県知事選で当選し、今年7月28日に就任する三反園訓(みたぞの・さとし)氏が、稼動中の九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)について、メディア各社に8月下旬に停止を要請する方針を明らかにした。そして安全性、さらに周辺住民の避難計画について、有識者らによる委員会を設置して検討するとした。この行動が実現可能なのか、妥当なのか事実を整理してみる。

-

新潟県知事選挙では、原発再稼動が最大の争点になっているが、原発の運転を許可する権限は知事にはない。こういう問題をNIMBY(Not In My Back Yard)と呼ぶ。公共的に必要な施設でも「うちの裏庭にはつくるな」

-

さて、繰り返しになるが、このような大型炭素税を導入する際、国民経済への悪影響を回避するため、税制中立措置を講じることになる。

-

言論アリーナ「2050年の再エネと原発」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 経産省は2050年に向けてのエネルギー戦略を打ち出しました。そこでは再エネがエネルギーの中心に据えられていますが、果たして再エネは主役に

-

2015年2月3日に、福島県伊達市霊山町のりょうぜん里山がっこうにて、第2回地域シンポジウム「」を開催したのでこの詳細を報告する。その前に第2回地域シンポジウムに対して頂いた率直な意見の例である。『食べる楽しみや、郷土の食文化を失ってしまった地元民の悲しみや憤りは察してあまりある。しかし、その気持ちにつけこんで、わざわざシンポジウムで、子供に汚染食品を食べるように仕向ける意図は何なのか?』

-

今度の改造で最大のサプライズは河野太郎外相だろう。世の中では「河野談話」が騒がれているが、あれは外交的には終わった話。きのうの記者会見では、河野氏は「日韓合意に尽きる」と明言している。それより問題は、日米原子力協定だ。彼

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間