米国、クリーンパワープランの目指すもの

「クリーンパワープラン」を正式発表するオバマ大統領

出典:ホワイトハウスホームページより

オバマ大統領とEPA(アメリカ環境保護局)は8月3日、国内の発電所から排出される二酸化炭素(CO2)を2030年に2005年比で32%削減することなどを盛り込んだ「Clean Power Plan(クリーンパワープラン)」を正式に決定した。

今回発表された最終版は、昨年の夏に公表された原案より削減幅が2ポイント上積みされており、各州に対して3年以内に実現可能な実施計画を定め、遅くとも2022年までに削減を実施するよう求めている。EPAは、各州が目標達成に向けた計画の策定を行い、実施していくためのガイドラインも示している。

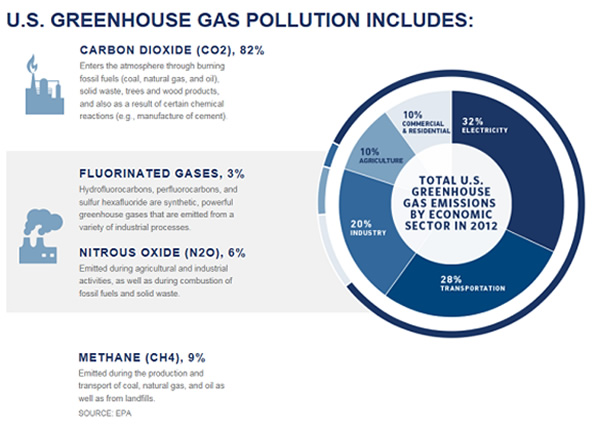

発電所からのCO2は、米国全体のCO2排出量の約3分の1を占めており、石炭発電は全米の発電量の約4割を占め、CO2の排出量が天然ガス火力の約2倍と多い。気候変動問題の最大の要因になっている石炭火力への規制強化は、オバマ政権が国際目標に掲げている「温室効果ガスを2025年までに2005年比で26~28%削減」の目標達成のためには欠かせないものだ。

発電部門は32%、次いで運輸部門28%、産業部門が20%を占める。

EPAは、2009年、温室効果ガスは人間の健康と環境を損なう長期的な気候変動の原因となり、米国民の健康や生活を脅かす物質であるいう判断を表明している。クリーンパワープランを実施することにより、CO2排出削減のほか、2030年までに二酸化硫黄を90%、窒素酸化物を72%削減でき、早死を最大3600件、喘息発作を年間最大9万件防ぎ、また学校の欠席や仕事の欠勤を最大30万日の削減できる見込みであり、健康面におけるメリットが大きいことを強調している。

正式発表前までの数か月にわたり、EPAにはクリーンパワープランの提案について430万件以上のパブリックコメントが寄せられ、クリーンパワープランの最終版ではそれら国民の意見も反映されているとしている。

今年6月には石炭火力への環境規制は不適切との最高裁判決も

米連邦最高裁判所は6月29日、2012年3月にEPA(環境保護局)が公表した「MATS:Mercury and Air Toxics Standard(水銀・大気有害物質基準)」などの石炭火力発電所への環境規制について、電力業界の対策費用を考慮しておらず「不適切である」との判断を下している。この最高裁判決は、オバマ大統領が進める米国の気候変動対策に逆風となり、クリーンパワープランの正式発表に影響を与えるといった見方もあった。

EPAは、火力発電所から排出される水銀や二酸化硫黄(SO2)などの大気汚染物質が、呼吸器疾患などを引き起こし、国民の健康に悪影響を及ぼすリスクあるとして、2012年3月にMATSを課した。石炭産出州などの20州と電力会社は、規制への対策を講じる必要に迫られ、古い石炭火力発電所の廃炉など追加対策費用が年間96億ドルに膨れ上がったという。

厳しい有害物質排出規制に加え、2014年6月に「クリーンパワープラン」の原案が公表されたことで、有害物質だけでなく、火力発電所から排出されるCO2に対しても規制が行われるとなると対策費用がさらに増大するとして、石炭業界や電力会社は強くこれらの規制の撤廃を求めてきた。

今回の最高裁判決は、「compliance cost consideration(コストを考慮したコンプライアンス)」という「Clean Air Act(大気浄化法)」の基本原則が、最近の規制の動きの中で時として軽視されてきた風潮を改めるといった観点から、「クリーンパワープラン」の最終版、特に各州に対してCO2原単位を定めることになる連邦実行計画の策定に際して、EPAに“警告”を発するという意味合いは大いにあったと思われる。

しかし、EPAに対してあくまでも規制の方向性を変えることなく、一方でコストを考慮したコンプライアンスへの姿勢を窺わせるものとなっている。今回の判決は、象徴的な意味合いはあるものの、EPAが究極的にどのような指示を受け、「MATS:Mercury and Air Toxics Standard(水銀・大気有害物質基準)」ルールがどのような影響受けることになるのかは現段階では未だ見えておらず、コンプライアンスの期限を来年に控え、既に動いている石炭廃炉の動きへの実態的な影響はないと思われる。「コストを考慮したコンプライアンス」の視点は、日本国内の将来目標に関わる議論の中でも、重視していかなければならない要素の一つになるだろう。

米電力業界では現在、よりクリーンで高効率の天然ガス・石炭発電所の建設を推進する動きが進んでいるが、クリーンパワープランにより石炭火力への依存を減らし、天然ガスへのシフトを促すとともに、再生可能エネルギーへの転換を後押ししていくと思われる。

クリーンパワープランの正式発表は、今年末にパリで開催される気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)での国際合意に向けて、米国が交渉を主導していくという強い意思の表れでもあるだろう。一方、クリーンパワープランの正式発表後、米国内では、共和党や石炭産出州は反撃する構えを示しており、来年11月の大統領選の主要争点のひとつになるのは間違いない。

(2015年8月31日掲載)

関連記事

-

地球温暖化の予測は数値モデルに頼っている。けれども、この数値モデルにはパラメーターが沢山あって、それを操作する(=モデル研究者は「チューニング」と呼んでいる)とその予測はガラガラ変わる。 このことは以前から指摘されてきた

-

原子力規制委員会は11月13日に、日本原子力開発機構(「機構」)の所有する高速増殖原子炉もんじゅに関し、規制委員会設置法に基づく勧告を出した。

-

G7気候・エネルギー・環境大臣会合がイタリアで開催された。 そこで成果文書を読んでみた。 ところが驚くことに、「気候・エネルギー・環境大臣会合」と銘打ってあるが、気候が8、環境が2、エネルギー安全保障についてはほぼゼロ、

-

東京電力福島第一原発の直後に下された避難指示によって、未だに故郷に帰れない避難者が現時点で約13万人いる。

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

-

原子力研究と啓蒙活動を行う北海道大学大学院の奈良林直教授に対して「原発推進をやめないと殺すぞ」などと脅迫する電話が北大にかかっていたことが10月16日までに分かった。奈良林教授は大学と相談し、10日に札幌北警察署に届けて受理された。

-

現在、エジプトのシャルムエルシェイクで国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)が開催されています。連日様々なニュースが流れてきますが、企業で環境・CSR業務に携わる筆者は以下の記事が気になりました。 企業の

-

英国国営放送(BBC)で内部監視の役目を受け持つEditorial Complaints Unit (ECU)は、地球温暖化に関するBBCのドキュメンタリー番組が、気候変動について誤った報道をしたと判定した。 番組「ワイ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間