鬼怒川氾濫、太陽光発電の乱開発が影響した可能性

北関東や東北を中心に9月10日から11日に降った記録的な豪雨で、洪水や土砂崩れが発生した。栃木県、茨城県で鬼怒川が氾濫し、13日時点では、死者4人、15人が行方不明になり茨城県常総市では住宅1万戸が浸水、多数が流された。被害の全貌はまだ不明だ。行方不明者の安全、被災者の方の休息、そして早期の復旧を祈る。

災害は鬼怒川全流域に広がっている。そのうち堤防を越え水があふれた(越水という)常総市若宮戸地区では、太陽光発電の乱開発が、一因になった可能性がある。9月13日時点で言えることをまとめる。

常総市での太陽光工事の悪影響

筆者は太陽光発電による環境破壊や、危険な設置を報道し、建築ルールが未整備であることの問題をこれまで訴えてきた。(今年6月記事「太陽光発電の環境破壊を見る(上)-山梨県北杜市から」、「太陽光発電の環境破壊を見る(下)-無策の自治体」など)自分のペンの力の無力さに、悲しさを感じる。

常総市議会議事録(14年5月)(発言159、160番)によれば、若宮戸付近あたりでは鬼怒川にそってもともと人工の堤防がなく、通称「十一面山」という丘があり堤防の役割を果たしていた。しかしソーラー発電所の工事のために、丘陵部が延長約150メートル、高さ2メートル程度掘削されたという。

ここは民有地で行政が口出しできない状況にあったようだ。「越水「人災だ」住民反対押し切りソーラーパネル設置」(日刊スポーツ9月12日記事)という記事によれば、住民の懸念は、事業者と行政に無視されたようだ。

常総市は国土交通省に対策を依頼した。一級河川として、鬼怒川の管理者は国土交通省になる。報道などによれば、鬼怒川を管理する同省下館河川事務所は、削られた部分に土嚢(どのう)を積み上げた。その後、同地区の測量や設計を実施するなど、建設を検討していたという。

グーグルアースで見ると、14年3月時点で、常総市の越水の場所付近で、太陽光発電パネルが見られる。ただ、このパネルを所有する事業者と称する会社が、この太陽光発電所と堤防の切り崩しは、自分たちとは無関係という公表文を出した。(文章)同地では2つの太陽光発電所の計画があったとしている。

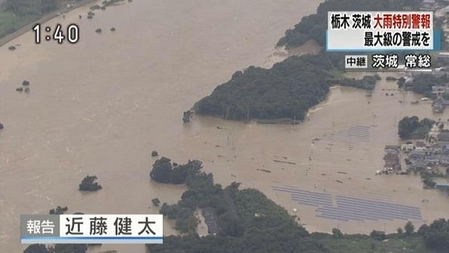

またNHKのキャプチャーだが、越水直後、が流れ込んでいる場所で、太陽光パネルらしきものが見える。問題の丘の太陽光発電所のもようだ。(写真2)

また水がひいた12日時点の写真を見ると、鬼怒川の東側にグーグルアースの写真の時から変わり太陽光発電所が建設中だったことが分かる。(写真3・毎日新聞映像からのキャプチャー)

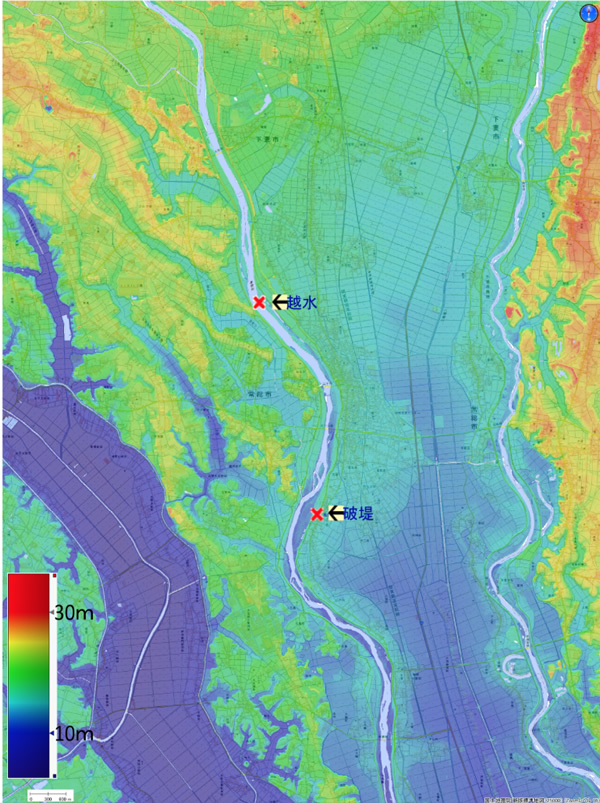

そして国土地理院が11日発表した地形図によれば、常総市若宮戸地区(地図上部)での越水、さらに同大房地区(地図下部)での破堤があったもようだ。報道などによれば、常総市では若宮戸地区で昼ごろ越水し東岸に水が流れ込み、夕方に下流で決壊したもよう。被害は鬼怒川と小貝川に挟まれた南北約9キロ、東西約4キロになる。

気象庁によると、関東地方から東北地方南部にかけて9月7日から11日午前までに鬼怒川上流の日光市で約900ミリなど、栃木県内の複数の地点で観測史上1位の記録を更新した。多雨の日本の年平均降水量が約1700ミリであることを考えれば大変な量だ。

太陽光の悪影響の精査、そして規制の必要

もちろんこの若宮戸地区の太陽光乱開発と水害の関係、そして災害の責任の追及について、今後の検証が必要だ。また筆者は、必要ならば、記者として現地に行って取材・報告するつもりだ。ただし、この記事の執筆時点(15年9月13日)での情報では、この乱開発が、鬼怒川氾濫の一因になった可能性はある。

また大雨になった仙台市太白区では、土砂崩れに巻き込まれ斜面に設置した太陽光パネルが破損したもようだ。(Youtubeの共同通信ニュース)太陽光パネルは手抜き工事によって、災害時に大変危険な構造物になる。

太陽光発電は、過剰な優遇策によるバブル化の問題、そして環境の破壊が懸念されている。また発電設備が小型(高さが4メートル以下)の場合、建築基準法の適用を受けない。(弁護士法人みずほ中央法律事務所の解説)

筆者は太陽光を含めた再生可能エネルギーを振興するべきと、考えている。しかし負担の増大と環境保全、安全ルールの未整備を批判し続けてきた。また一部に公益事業を担う倫理的な資格のない、悪質な事業者が入ってくることを懸念してきた。

「環境にやさしい」という名目で行われた再エネ振興。それが自然を改変し、災害をもたらしたとしたら、エネルギー政策を観察してきた経済ジャーナリストとして、やりきれない思いを抱く。

太陽光の無造作な設置で、多くの問題が生じている。太陽光パネルの建設をめぐる、環境と安全性に配慮したルール作り、そして悪質な事業者の締め出しが早急に必要だ。建築基準法の適用対象とし、各地域の経産局や自治体の監査、違反者の処罰をするだけで、状況は改善されるはずだ。

(2015年9月14日掲載)

関連記事

-

ドイツ・シュトゥットガルト在住の作家である川口マーン恵美氏が現代ビジネスに寄稿された「ドイツ・再生可能エネルギー法の失敗と、日本が模索すべき最良の道」は、客観的に事実を積み上げた内容で、これまでドイツのエネルギー政策に注目してきた筆者にとっては、至極まっとうなものであると感じた。

-

日本原子力発電の敦賀発電所2号機の下の破砕帯をめぐる問題の混乱が続いている。原電の追加調査で、問題になった断層が、存在しないことが示された。

-

今年7月から施行される固定価格買取制度(FIT以下、買取制度)再生可能エネルギーで作られた電力を一定の優遇価格で買い取り、その費用を電気料金に転嫁する制度だ。

-

ドナルド・トランプ新大統領は、グリーンエネルギー事業は同国経済にとって悪材料だと主張している。だが、そのトランプに異議を唱えたい人たちにとっては歓迎すべきデータが発表された。

-

現在、パリ協定第4条第19項に基づくパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の策定作業の最終段階にある。4月25日に政府原案が公表され、パブリックコメントに付された。政府原案の概要は以下のようなものである。 【基本的考え

-

東京電力福島第一原発事故で、炉心溶融の判断基準があったのに公表が遅れた問題で、東電の第三者検証委員会は16日に報告書をまとめた。「当時の清水正孝社長が菅直人首相などの要請を受け『炉心溶融という言葉を使うな』と社内で指示していた」「意図的な隠蔽はなかった」とする内容だ。

-

問・信頼性を確保するためにどうしましたか。 クルード博士・委員会には多様な考えの人を入れ、議論の過程を公開し、多様な見解をリポートに反映させようとしました。

-

東日本大震災の地震・津波と東京電力福島第一原子力発電所事故でダメージを受けた、福島浜通り地区。震災と事故から4年近くたち、住民の熱意と国や自治体などの支援で、自然豊かな田園地帯は、かつての姿に戻り始めようとしている。9月5日に避難指示が解除された楢葉町の様子を紹介する。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間