使用済み核燃料政策、見直しの検証1-新制度とは?

(写真1)青森県六ケ所村の日本原燃の施設(2010年時点)

(写真1)青森県六ケ所村の日本原燃の施設(2010年時点)核燃料サイクル事業の運営について、政府は2月に関連法の改正案を閣議決定し国会で審議が続いている。電力システム改革による競争激化という状況の変化に対応するために、国の関与を強める方向だ。事業を担う日本原燃は再処理工場の完成を2018年度上期と予定し、その稼働も間近だ。今回の改革案を検証し、あり方を考える。

改革の背景−制度のこれまで

「(電力会社の)経営環境の変化の中でも使用済み燃料再処理の着実な実施を確保したい。適切な改革案と思う」。林幹雄経済産業相は2月5日に行われた記者会見で、核燃サイクルの未来について期待を述べた。

この日、政府は新たな事業の実施主体となる認可法人「使用済燃料再処理機構」を創設するなど核燃サイクルの関連法の改正案を閣議決定した。今年6月まで開催される通常国会での法案成立を目指し、現在審議中だ。

これまで再処理の費用は原子力事業を行う電力会社による積立金から支出された。そしてその費用は電力料金の中に含まれ、私たち消費者、企業などの需要者が負担してきた。

ところが、それを取り巻く状況が変わる。電力の小売り自由化と地域独占の見直しが今年4月に行われた。その中で原子力事業者が、「事業撤退」などの経営判断を行う可能性も出てきた。そうした経営環境の変化を前に核燃サイクルの中核を担う使用済み核燃料の再処理事業の継続性を確保する取り組みを政府は検討してきた。

核燃料サイクルの見直しは、電力システム改革によるものだ。東日本大震災による福島原発事故によって、原子力や電力業界への批判から、電力システム改革が行われた。さらに膨らむ核燃料サイクルのコストの批判も高まった。

しかし政府は核燃料政策の維持を決めた。エネルギー基本計画(14年4月閣議決定)では、「資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・融解度低減などの観点から、使用済み核燃料を再処理し、回収されるプルトニウムを有効利用する」と、その意義を銘記した。

なぜ継続するのか−そのメリット

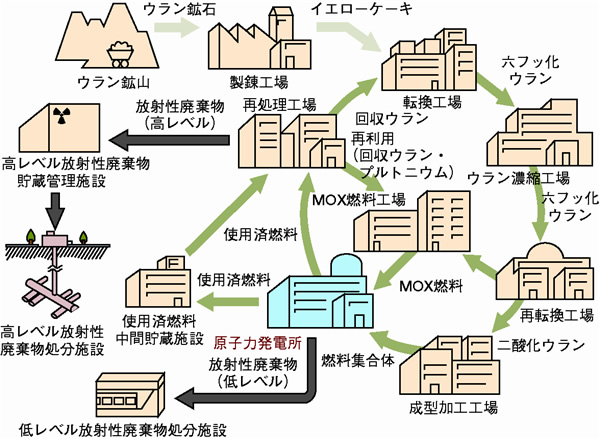

日本政府と電力会社は国策として使用済み燃料を再処理して使う核燃料サイクル政策を1960年代から構想し実施に向けた準備を重ねてきた。原子力発電に使った核燃料の9割は再利用できる。ウランの全量を輸入に頼り、化石燃料もない無資源国の日本では、リサイクルして使うのは合理的な選択であった。その実現によってエネルギーの安全保障が確保できる。60年前の政府広報や報道を見ると、「夢のエネルギーシステム」と言われ、大きな期待があった。(図表1)

(図表1)核燃料サイクルの図

(図表1)核燃料サイクルの図経産省資料より

残念ながら日本原子力研究開発機構が管理する高速増殖炉もんじゅは技術上の問題があって、長期停止している。しかし現在、高速炉が日本を含め世界で実用化をめざして研究されている。これはプルトニウムを燃料にできる。仮に2050年以降に高速炉が世界の原子力の中心になれば、核燃サイクルと結びつくことで日本の脱化石燃料が実現する可能性がある。

その他にもメリットがある。再処理によっても、高レベル廃棄物は出るが、その量は使用済み核燃料を直接処分するよりも、約4分の1以下と大幅に減り、その廃棄物の放射線量が人体に有害でなくなる期間も短くなるという。現時点でこうした使用済み核燃料の処理の場所が決まらない。最終処理が具体的になった場合に、その処理容積が小さくなっていれば、問題は解決しやすくなるだろう。

賛否の議論はあっても、計画を進める方に多くのメリットがある。

新制度では国の関与が強まる

再処理事業の見直しを議論した経産省の審議会で特に問題になったのは、事業の継続性、そして経済的なコストの問題だ。「超長期の事業にかかわる人たちが最後まで責任を果たすこと、mが非常に重要」(秋元玲子委員(ボストンコンサルティンググループ))、「日本原燃が自ら判断し、より責任を持って事業を進められるように切り替わるべき」(増田寛也委員、(元岩手県知事、元総務大臣))という意見が出された。新制度では、この問題が配慮された。

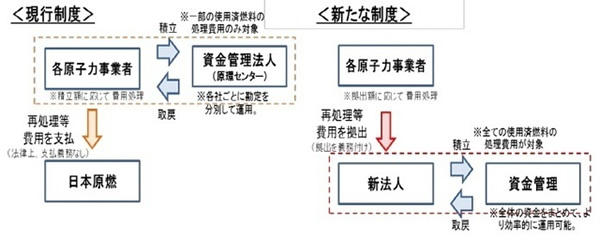

これまでは原子力事業者の自発的拠出という形だったが、新制度では国の強制力が強まる。再処理を担う認可法人「使用済燃料再処理機構」を設置し、そこへの原子力事業者の費用拠出を法的に義務づける。これまでの積立金は会計上、各電力会社の資産に計上されてきた。それは一括して、新機構に移管される。今後は原子力事業者が年度ごとに機構に拠出する形になる。政府の関与が強まり、原子力事業者の費用負担の継続性が担保される。そして機構から日本原燃に、事業が委託される形になる。

(図表2)経産省資料より

(図表2)経産省資料より国産化の目標の達成まぢか

日本原燃の再処理工場の完成は遅延を繰り返した。フランスの技術、そして日本が日本原子力研究開発機構の東海再処理工場で行った日本独自の技術を使った。国産化を目標にした。2006年に試験運転を行ったが、その際に最終段階のガラス固化体の製造の過程が順調に進まなかった。2013年5月には問題になっていたガラス固化の部分の技術問題をクリアした。しかし東日本大震災の発生の規制制度の見直しで延期になっている。現在は新規制基準の対応と工事を行っている。

日本原燃は18年度上期に再処理工場の完成を予定。また核燃料の製造で、プルトニウムとウランを混合したMOX燃料工場の19年度上期の竣工を予定する。これまで核燃料の再処理とMOX燃料の製造は海外に委託していたが、国産化が実現できる。

再処理事業の経費は巨額だ。六ヶ所の再処理工場のこれまでの建設費用は約2兆2000億円にもなる。5年7月に経済産業省から示された「長期エネルギー需給見通し」の中で、そのコストが検証された。結果、原発の発電電力量1kWh当たりのコストは、再処理費用や再処理工場の廃止など、核燃サイクル全体の費用を含めても他の電源に比べて遜色ないレベルになった。費用の点からも核燃サイクルは進めるべき事業だ。

日本原燃の前身の各電力会社からなる企業体は1984年に青森県六ヶ所村に再処理事業の立地を申し入れ、それ以降、地元の人々と着実に信頼関係を築いてきた。その着実な事業の実行は、地元を含め、多くの人々の願いだ。

こうしたことを考えると、新制度に基づき、粛々とその稼働を目指すことが必要だ。それは日本社会と原子力の活用に、さまざまなメリットをもたらす。

「使用済み核燃料政策、見直しの検証2-プルトニウム」に続く。

(注)この原稿は、エネルギーフォーラム3月号の特集「検証!電力自由化での再処理事業」を加筆修正した。転載を認めていただいた関係者に感謝を申し上げる。

(2016年4月4日掲載)

関連記事

-

米国の農業を米国穀物協会の取材支援によって8月に現地取材できた。それを全4回に渡って紹介する。(第1回、全4回) 米国科学アカデミー(NAS)は5月、「遺伝子組み換え作物-経験と見通し」という報告書を発表した。この作物を総合的に評価するものだ。

-

日本で大きく報道されることはなかったが、2012年10月末に米国東海岸に上陸したハリケーン・サンディは、ニューヨーク市を含め合計850万軒という過去最大規模の停電を引き起こした。ニューヨークでも計画停電の実施に加え、ほぼ1カ月間停電の続いた地域があったなど、被害の全貌が明らかになりつつある。

-

アゴラ研究所・GEPRはインターネット放送「言論アリーナ」を運営している。東日本大震災、そして福島第一原発事故から4年となる、3月11日に「なぜ正確な放射能情報が伝わらないのか-現地視察した専門家の提言」を放送した。

-

浜野喜史参議院議員(民主党)は、原子力規制委員会による規制行政、また日本原電敦賀2号機の破砕帯をめぐる問題を国会で10回以上、質問で取り上げている。規制行政への意見を聞いた。

-

昨年11月、チェルノブイリ原発とウクライナ政変を視察するツアーに参加した。印象に残ったことがある。1986年の原発事故を経験したのにもかかわらず、ウクライナの人々が原発を容認していたことだ。

-

言論アリーナ「2050年の再エネと原発」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 経産省は2050年に向けてのエネルギー戦略を打ち出しました。そこでは再エネがエネルギーの中心に据えられていますが、果たして再エネは主役に

-

毎日新聞7月17日記事。トルコで16日にクーデタが発生、鎮圧された。トルコはロシア、中東から欧州へのガス、石油のパイプラインが通過しており、その影響は現時点で出ていないものの注視する必要がある。

-

(上)より続く。 (写真6)モンサントの農業情報サービスの「クライメイト」。その地域に降った雨量がひとめで分かり、作業を計画できる。 (写真7)クライメイトのサービスの一つ。衛星写真を解析して、農地の作物の成長の程度を色

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- AI革命に対応できない電気事業制度は震災前の垂直統合に戻すべきだ

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す

- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア

- フランスで原子力はなぜ受け入れられたのか

- 米国エネルギー長官が英国・ドイツの脱炭素政策を猛批判

- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング

- 経営危機でも排出権を4兆円も買わされるドイツ産業は明日の日本の姿