使用済み核燃料政策、見直しの検証2-プルトニウム

(写真2)高速増殖炉もんじゅ、プルトニウムの利用が期待されていた

(写真2)高速増殖炉もんじゅ、プルトニウムの利用が期待されていた核兵器の原料になる余分なプルトニウムを持たない。広島、長崎で核兵器の被害を受け、非核3原則のもと原子力の平和利用を進める日本は、こうした政策を掲げる。しかし原子力発電の再稼動が遅れ、それを消費して減らすことがなかなかできない。現状の取り組みを紹介する。

日本核武装の懸念?

「日本が保有する核物質は核弾頭1000発以上に相当する。安全保障と兵器拡散の観点から深刻なリスクを生んでいる」「日本の原発再稼働と使用済み核燃料再処理工場計画は事態を悪化させる」。中国の傅聡軍縮大使は昨年10月20日、国連総会第1委員会(軍縮)でこう演説した。

また4月1日までの2日間、米政府主導で核安全保障サミットがワシントンで行われた。核テロ、災害を防ぐ国際協力を約束した。事前に3月16日に米議会上院外交委員会に呼ばれたカントリーマン米国務次官補は、プルトニウムの不拡散の観点から日本や中国が進める核燃料再処理政策に対し「全ての国が再処理事業から撤退すれば非常に喜ばしい」と懸念を示した。

ただし、一週間後に、修正の会見を開き「日本は原子力エネルギーの民生利用の先駆者だ。この分野で日本以上に重要で緊密なパートナーはいない。日本は世界全体がわかるように透明性のあるやり方で進めてきた」と指摘し、今後、国際社会の懸念払拭に同盟国として協力していく考えを示した。(参考・読売新聞3月29日記事「日本の核燃政策「懸念ない」…米高官が発言修正」)

無資源国の日本は使用済み燃料を再処理する政策を採用してきたが、世界には日本のプルトニウムの核兵器への転用を懸念する声がある。もしくは外交的なゆさぶりのために、懸念したふりを中国は強調しているのかもしれない。また米国は、プルトニウムの不拡散を外交政策で重視している。

どのように処理するか

日本では1950年代の原子力発電の開始以来、累積で約2万5000トンの使用済み核燃料が発生した。そのうち約8000トンを海外への委託と国内施設での再処理を行っており、残り約1万7000トンが各原子力発電所と六ヶ所再処理工場の使用済燃料貯蔵プールに貯蔵されている。再処理の過程の中で分離されたプルトニウム約47トンを持ち、そのうち実際の核分裂を起こしやすい核分裂性のプルトニウムは約31トンとなる。

この回収されたプルトニウムは核兵器への転用が難しいとされるが、それを減らすことは国際公約となっている。また今後六ケ所再処理工場が稼働すれば最大年800トンの使用済み核燃料が処理される。これにより、年約4トンの核分裂性プルトニウムが発生する見込みだ。

日本は高速炉の開発を進めてきた。この種の炉では燃料でプルトニウムを使う予定だった。日本が開発したのは増殖炉という形で、発電過程でプルトニウムを増やすことも可能だ。またそれを使い切る形の高速炉もある。現時点で原型炉「もんじゅ」が長期停止して先行きが不透明になっており、高速炉の実用化は先延ばしになっている。しかし、将来はプルトニウムが発電のための資源に変わる可能性はあるが、2014年に策定されたエネルギー基本計画などでは、もんじゅによるプルトニウムの消費を想定していない。

プルトニウムを減らす方法はある。既存の軽水炉で、ウラン・プルトニウムの混合燃料であるMOX燃料を使う「プルサーマル発電」で減らされる予定だ。原子力事業者は、16−18基でプルサーマル発電を行い、核分裂性プルトニウムを年5.5トンから6.5トン利用する予定だが、福島第一原発事故の影響もあり計画が進んでいない。この中には、プルサーマル専用の原子炉である電源開発の大間原発(青森県)が年1.1トンを使う計画も含まれている。

これまでプルサーマル発電に関する国の設置許可、地元了解を得たのが9基。玄海、伊方、高浜、福島第一の各発電所で、原子炉1基ずつ合計4基でプルサーマル発電が行われていた。プルトニウムはゆっくり減るはずだった。

しかし福島事故の後で、原子力政策は混乱した。原子力規制委員会が13年に出した新規制基準の各原子炉の適合性審査も遅れ、建設中の大間原発の稼働時期も不透明になった。それでもプルサーマル発電を計画している原子炉のうち8基の申請がすでに行われた。そのうち高浜原発の3、4号機は今年1月に稼働したものの、大津地裁に起こされた訴訟で差し止め命令が出て止まってしまった。

プルサーマル発電の拡大を

日本は核不拡散の防止を担うIAEA(国際原子力機関)の包括査察を受け入れている。六ヶ所村にある日本原燃のウラン濃縮施設、そしてプルトニウムを回収する再処理施設を監視するために査察官が常駐している。いずれも核兵器の材料になるためだ。国際社会に対してその利用を公開している。

日本は1970年代に米国を始め各国との原子力協定で平和利用に徹することで、プルトニウムの利用と核燃サイクルを認められた。核兵器保有国以外で「プルトニウムを使える」というユニークな立場を持つ国は他にない。そして18年は、プルトニウムの平和利用を決めた重要な国際協定である日米原子力協定の更新となる。

プルトニウムを消費する計画と能力は日本にはある。世界から不必要な核開発の疑惑を抱かれないためにも、早急な原発の再稼動とプルサーマル発電の拡大によるプルトニウムの消費が必要だ。

原子力規制委員会により、新規制基準の適合性審査が遅れ、再稼動がなかなかできない状況にある。一行政機関が国全体を左右するおかしな状況だ。それを変えなければならない。

(注)この原稿は、エネルギーフォーラム3月号の特集「検証!電力自由化での再処理事業」を加筆修正した。転載を認めていただいた関係者に感謝を申し上げる。

(2016年4月4日掲載)

関連記事

-

去る4月5日、経済産業省傘下の電力・ガス取引監視等委員会において「電力市場における競争状況の評価」が討議され、電力自由化一年目が総括されました。この評価は政策的に非常に重要な意味を持つものです。電気事業法では2020年4

-

報道ステーションの3月11日の報道を振り返ると、伝えるべき重要な情報をまったく強調していない。おかしな異説を唱える人の少数説ばかり取り上げている。「福島県の甲状腺がんが原発事故によるもの」とのシナリオを前提に、その筋書きに沿う発言をしてくれる人物を登場させている。

-

日本は数多くの国と原子力協定を結んでいるが、そのうちで日米原子力協定は歴史も古く、かつ最も重要な協定である。日本の原子力開発は、黎明期から米国との協力を通じて進められ、日米協定はその枠組みを設けるものであった。

-

(GEPR編集部) 原子力問題の啓発と対話を求める民間有志の団体である原子力国民会議が、12月1日に原子力政策のあり方について集会を開催する。原子力の適切な活用を主張する動きは、2011年の東京電力の福島第一原子力発電所

-

昨年7月に5回にわたって「欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感」を投稿したが、その後半年の間に色々な動きがあった。これから数回にわたって「続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感」を綴ってみたい。

-

はじめに 原発は高くなったと誤解している人が多い。これまで数千億円と言われていた原発の建設費が3兆円に跳ね上がったからである。 日本では福島事故の再防止対策が膨らみ、新規制基準には特重施設といわれるテロ対策まで設置するよ

-

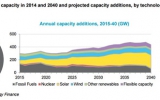

米大手経済通信社ブルームバーグの調査会社であるブルームバーグ・ニューエナジー・ファイナンスは13日、2040年までの「エネルギーアウトルック2016」を公表した。

-

エネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、旬な政策テーマを選び、識者・専門家と議論する映像コンテンツ「言論アリーナ」を提供している。9月9日夜は1時間に渡って「どうなる福島原発汚染水問題・東電常務に田原総一朗が迫る」を放送した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間