もんじゅ再稼動、安全性の検証が必要

(写真1・高速増殖炉もんじゅ)

(写真1・高速増殖炉もんじゅ)国産高速炉は必要

「エネルギー資源小国の日本では、国策で開発したナトリウム冷却高速炉の技術を次代に継承して実用化させなければならない。それには高速増殖原型炉『もんじゅ』を運転して、技術力を維持しなければならない。軽水炉の運転で生ずるプルトニウムと劣化ウランを減らすためにも、ナトリウム冷却高速炉の実用化が必要だ」という意見が、原子力の専門家、特にこれまでにナトリウム冷却高速炉の研究開発を行ってきた人たちの間から強く打ち出されています。

また「『もんじゅ』の規制基準は既存の軽水炉と同じであってはならない。炉心溶融が起こったとしても、非常用冷却設備で冷却でき、ナトリウムの自然循環冷却機能が優れているので軽水炉のように溶融炉心が原子炉容器の外に出ることはない。溶融炉心は原子炉容器内に保持されるから、格納容器に流出する事態は考えなくてよい。」とも、主張しています。

はじめの意見については、高速炉技術と高速炉核燃料サイクル技術が将来の日本のエネルギー安全保障上に必要なことはその通りだと思います。しかし必ずしもナトリウム冷却型の高速炉でなければならない理由はありません。高速炉核燃料サイクル技術の実現によってエネルギー資源を長期的に確保の観点からは、現在商業化されている軽水炉でなく高速増殖炉を実用化しなければなりませんが、高速増殖炉の冷却材には鉛合金などナトリウムより安全な冷却材がほかにも考えられます。またプルトニウムと劣化ウランの蓄積の増加を抑制することのできる高速炉も、同様にナトリウム冷却型に限ったわけではありません。

高速炉の安全思想の限界

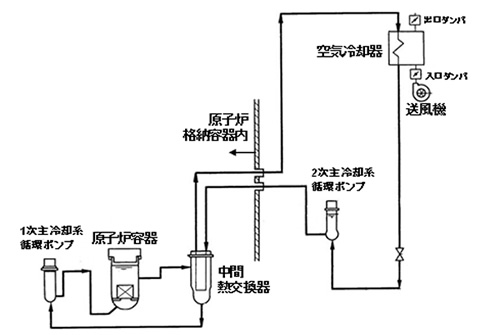

一方、炉心溶融が起こっても、ナトリウムの自然循環冷却機能によって溶融炉心が原子炉容器内に保持される(In-vessel retention)という考え方は、非常用冷却設備(図1)やメンテナンス冷却系が正常に機能した場合にのみ成り立つものです。非常用冷却設備とは、一次主冷却系中間熱交換器を介して一次冷却材の熱を二次冷却材に伝え、この熱を空気冷却器により大気に放散させるものです。

空気冷却器は両吸込翼ファン送風機で作動させます。非常用冷却一系統あたり約15MWの冷却性能がありますから三系統合計で約45MWの冷却能力があり、一系統だけでも崩壊熱発生の初期段階を除けば冷却できると説明されています。つまり福島第一原子力発電所で問題となったような全電源喪失事故時の崩壊熱の除去機能は、ナトリウム二次冷却系3系統に付属した非常用冷却設備で行われることになっています。これらが作動するから崩壊熱除去に問題は起こらないというのが、現在の説明です。

(図1)非常用補助冷却設備の概略系統図

(図1)非常用補助冷却設備の概略系統図しかし、これらの非常用補助冷却設備の空冷設備が全部作動しなかったらどうなるでしょうか。外的攻撃等の不測の事態で空気冷却器が全部停止することも想定しておかなければなりません。また、非常用補助冷却設備が正常に動作したとしても、二次冷却系に中間熱交換器を介して接続されているという点で、原子炉の炉心から遠く離れたところに位置していますから、一次冷却系がすべて循環停止の状態に陥ったらどうなるでしょうか。いずれの場合も、崩壊熱の除去が全くできない状況に陥ってしまいます。

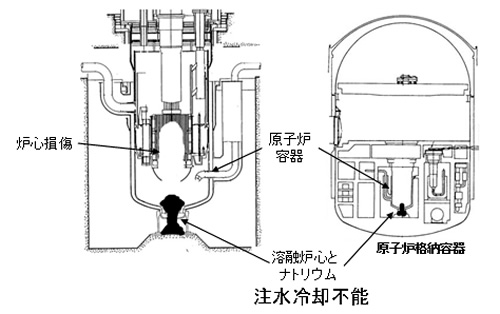

そうなれば溶融炉心の温度は際限なく高くなって、ついには原子炉容器の底を突き破り、格納容器内に流出します。このとき、溶融炉心を冷却する手段は全くなくなります(図2)。なぜなら、冷却材のナトリウムが蒸気あるいは液体となって一緒に流出した場合、軽水炉のように水で冷却することは不可能だからです。

(図2)溶融炉心が原子炉容器の外に流出した場合の模式図

(図2)溶融炉心が原子炉容器の外に流出した場合の模式図高温のナトリウムと水が反応すると水素が発生して激しい爆発を起します。当研究室でも東京消防庁との合同訓練(写真1)で、燃焼しているナトリウムやリチウムなどのアルカリ金属に少量の水を注ぐ実験をしたことがありますが、大きな爆発音のする化学反応が起こりました。ナトリウムを外部から注いで溶融炉心を冷却することは、もちろんできません。ナトリウムは空気中で燃焼する第3類の危険物だからです。

(写真2)アルカリ金属漏洩事故に関する東京消防庁との合同訓練の様子

(写真2)アルカリ金属漏洩事故に関する東京消防庁との合同訓練の様子格納容器に漏れ出た溶融炉心を水などで冷却できなくとなると、溶融炉心の温度は上昇する一方で事故の終息は不可能となり、どうすることもできない深刻な事態に陥るのです。言い換えれば、「もんじゅ」が新規制基準に合格するためには、「ナトリウム冷却高速炉の溶融炉心が原子炉容器の外に流出することは絶対にない」という軽水炉とは異なる新基準を規制委員会が受け入れなければなりません。

福島第一原子力発電所の事故を経験して、新規制基準のもとで原子力発電所の再稼働の審査が行われています。このとき、重大事故によって最悪の事態に陥っても事故を終息させることができることが最も重要と考えられています。ところが、「もんじゅ」では、溶融炉心が原子炉容器の外に流出するという最悪の事態は想定からはずさなければならないのです。溶融炉心が原子炉容器の外に流出することを想定すると、事故の収束は絶望的になるからです。

参考

1・非常用冷却設備:1次冷却系漏えい事故時の炉心冷却は非常用冷却設備(補助冷却設備)によって行う。1ループでも炉心からの核分裂生成物の崩壊熱及び残留熱を除去できる設計とされている。

2・メンテナンス冷却系設備: 1次主冷却系設備等のメンテナンス時に、炉心から核分裂生成物の崩壊熱及び他の残留熱を除去するためのもので、1次メンテナンス冷却系及び2 次メンテナンス冷却系よりなり、最終除熱は2次メンテナンス冷却系に設けた空気冷却器により行う。

(2016年4月4日掲載)

関連記事

-

最大の争点 EUタクソノミーの最大の争点は、原子力発電を善とするか悪とするかの判定にある。 善すなわちグリーンと認定されれば、ESG投資を呼び込むことが可能になる。悪となれば民間投資は原子力には向かわない。その最終判定に

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 アフリカのサヘル地域では1980年代に旱魃が起きて大きな

-

8月11日に九州電力の川内原子力発電所が再稼働した。東日本大震災後に原子力発電所が順次停止してから4年ぶりの原子力発電所の再稼働である。時間がかかったとはいえ、我が国の原子力発電がようやく再生の道を歩き始めた。

-

おそらくGEPR読者の方の多くは、福島第一原発事故による放射線被害はほぼ無いものと理解され、心配もしていないことだろう。しかしながら、社会の一部にまだ心配が残るようだ。事故からもう2年近くになる。さまざまな方が、不安を払拭するための努力を行っている。この原稿でもその試みを行いたい。

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

-

アメリカ共和党の大会が開かれ、トランプを大統領に指名するとともに綱領を採択した。トランプ暗殺未遂事件で彼の支持率は上がり、共和党の結束も強まった。彼が大統領に再選されることはほぼ確実だから、これは来年以降のアメリカの政策

-

先日、朝日新聞の#論壇に『「科学による政策決定」は隠れ蓑?』という興味深い論考が載った。今回は、この記事を基にあれこれ考えてみたい。 この記事は、「世界」2月号に載った神里達博氏の「パンデミックが照らし出す『科学』と『政

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 現状、地球環境問題と言えば、まず「地球温暖化(気候変動)」であり、次に「資源の浪費」、「生態系の危機」となっている。 しかし、一昔前には、地球環境問題として定義されるものとして

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間