「もんじゅ」再生に向けての提言

1・はじめに

昨年11月の原子力規制委員会(規制委)の「勧告」を受けて、文部科学省の「『もんじゅ』の在り方に関する検討会(有馬検討会)」をはじめとして、様々な議論がかわされている。東電福島原子力事故を経験した我が国で、将来のエネルギー供給とその中で「もんじゅ」をいかに位置付けるか、冷静、かつ、現実的視点に立って、考察することが肝要である。

以下に、エネルギー供給の現状と将来の課題の認識をもとに、「もんじゅ」再生に向けた提言を取りまとめた。

2・資源小国日本としての認識

(1)日本のエネルギー状況

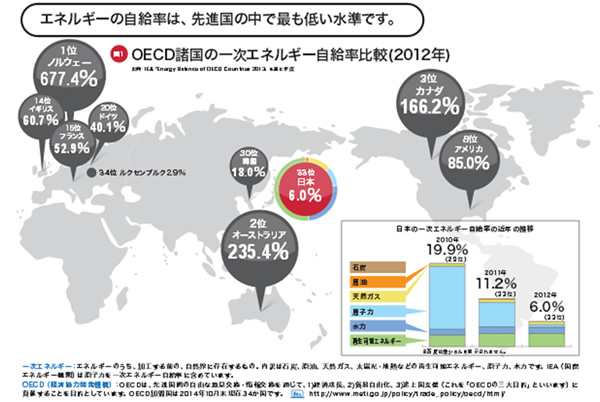

現在、日本のエネルギー自給率は約6%で食料自給率約39%(2013年)よりさらに低く、エネルギー資源である石油や石炭、天然ガスはほとんどを海外からの輸入に頼っている。これはOECD加盟国34カ国の中でもルクセンブルグについで2番目に低い水準である。生き残るために最低限必要なものについて手段を尽くして守ることが安全保障であり、エネルギー安全保障は国の死活に関わる最重要政策である。

エネルギーには一次エネルギーとそれを加工した二次エネルギー(電気、都市ガス、水素など)があるが、一次エネルギーは化石燃料によるエネルギー、再生可能エネルギーそして原子力エネルギーの3種類しかない。化石燃料はいつか無くなる。再生可能エネルギーは、間欠的であるだけでなく、そのエネルギー密度の低さから経済的に見合わず、基幹エネルギーとすることは大変難しい。

再生可能エネルギーが自然エネルギーとして恰も環境にやさしいとの印象を与えているが、当初から専門家が指摘していた通り、環境に決してやさしくないということが明らかになってきた。一方、原子力は逆にエネルギー密度が桁違いに大きく、取扱いには十分すぎるほどの配慮が必要である。即ち、科学技術には必ず光と陰があり、それぞれに課題がある。課題があるから開発を諦めると短絡的に考えるべきではない。

わが国は昭和30年に公布された原子力基本法は改正を加えながらも第7条(開発機関)「原子力に関する基礎的研究及び応用の研究、核燃料サイクルを確立するための技術開発、核燃料物質に関する技術開発等は、独立行政法人日本原子力研究開発機構において行う。」と核燃料サイクルの確立を規定した。

資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度低減等の観点から、使用済み燃料を再処理し、回収されるプルトニウムなどを有効利用する核燃料サイクルの推進をわが国の基本方針としている。このことは東電福島原子力事故を経ても変わるものではない。事故を機に原子力のリスクばかりが語られるが、原子力を失った場合の国としてのリスクも十分考慮する必要がある。

(2)国際競争の罠

高速炉開発は国際プロジェクトに軸を移し、すでにフランスが進めている実証炉(ASTRID)との協力に注力することとしてはどうかとの、やや視点を逸らせた意見が散見される。高速炉先進国はフランス(スーパーフェニックス:実証炉)、ロシア(BN-800 :実証炉)、インド(PFBR:原型炉)があり、どの国と手を組もうと「もんじゅ」(原型炉)を玉成できない国がこれらの国と手を組んでも隷属するだけである。

工学・技術は自ら作って初めて身につく経験学であり、「もんじゅ」を放棄することは今までの努力を無にしてすべてを失うこととなる。戦後のGHQによる航空機開発の禁止による市場への参入の遅れのように、技術植民地として甘んじざるを得ない環境を作ってしまいかねない。資源小国のわが国にとって自前の技術を持つことこそがエネルギー安全保障そのものであると言える。

(3)次世代のために

21世紀に入ってエネルギー確保の道はより険しいものになっている。化石燃料の世界ではシェールガスの開発、メタンハイドレードの採取・活用など、既存資源の制約を乗り越える技術開発が成果を見せつつあるが、これとて有限の資源である。原子力の世界でもいつまでも上澄みのような軽水炉発電のみに安住し、さらなる開発を怠るということは許されない。

少しでも資源効率の良い発電の開発に努力すべきことは自明であり、課題があれば英知を結集して乗り越えていくことが地球規模として必須である。核物理の本質は高速中性子の活用を示唆しており、高速炉を増殖炉として活用することが人類に与えられた使命でもあり必然である。確かに高速炉の開発にもいろいろ困難な課題がある。しかし、「常陽」の建設・運転、「もんじゅ」の建設と開発を続けていく中で確かな技術の発展を見てきており、「もんじゅ」の発電原型炉としての成果も目前にしている中では、更なる困難の克服は必然であっても、この放棄は与えられた使命の放棄というしかない。ここは科学技術の粋を極めてエネルギー安定確保と資源効率の極限的な向上を成し遂げるべく、万難を排して「もんじゅ」を通じた研究開発を継続するべきである。

3・提言

東電福島原子力事故を経験して、多くの国民が原子力政策と原子力技術に大きな不安と不信を抱いている。これが今回の「もんじゅ」勧告の背景の一つとなっているのではないかと思われる。しかし、前述のとおり資源小国の我が国において、エネルギー安全保障と地球環境問題への対応として、原子力エネルギーの利用と核燃料サイクルの確立は重要な選択肢として外せない。そのなかで高速炉技術開発は欠かすことのできない重要な要素であることは国家的要請であって、東電福島原子力事故の後でも変わらない。勧告への対応を議論するに当たって、この溝をしっかり埋めて、高速炉技術開発は官民を挙げて着実に取り組む必要があることを改めて認識した上で以下について提言する。

(1)オールジャパンで「もんじゅ」運営に責任を持てる体制の構築を

今回の規制委の「勧告」で問われているのは、「もんじゅ」の設計や設備の良し悪しではなく、ましてやナトリウム冷却高速増殖炉の概念の妥当性でもなく、日本原子力研究開発機構(原子力機構)のマネジメント能力の欠如と管理体制不備の問題である。原型炉としての「もんじゅ」の基本概念と設計は国際標準に照らしてみても十分な技術的根拠を有している。「勧告」への回答として、規制委が求めるような代替運営組織は見当たらない。

短期間であっても「もんじゅ」の運転と保守を経験してきた我が国で唯一の原子力機構を中核とし、電力、メーカーを組み込んだオールジャパン新体制を構築して強いリーダーシップのもと、一つひとつの問題・課題を地道に解決することしか道はない。電力、メーカーからの人材は、これまでのような短期間(2~3年程度)の腰掛出向ではなく、10年以上の長期出向を原則とすることにより、組織に溶け込み、根を張った責任ある行動が可能となる。いずれにせよ、対症療法的な拙速な対応は避け、原点に戻った改革・改善を達成し、責任ある運営管理を実現するには、相当の予算と時間をかける覚悟をしなければならない。

(2)政府が前面に立ち、あらためて政策的コミットメントによる決断を

これらの改革・改善の実現を原子力機構に丸投げ・任せきりにしてはならず、政府の強いリーダーシップのもと、官民挙げて取り組まないと「もんじゅ」再生はおぼつかない。まず、政府は、あらためて核燃料サイクルの確立への政策的コミットメント(2014年4月の閣議決定)を再確認するとともに、国民の不安と不信の払拭に全力を傾注すべきである。「もんじゅ」がどのような道を辿ろうとも、核燃料サイクル政策の基本は堅持しなければならない。

(3)高速炉技術の実用化には柔軟な開発路線が不可欠

高速炉のような長期・大規模技術の実用化には、連綿とした基礎・基盤技術の維持と人材の確保が前提である。その開発路線は、一本道ではなく、複線、回り道も可とする柔軟性が大切である。軽水炉開発の成功を見るまでもなく、先進諸国との国際協力・国際連携も有効である。

(4)研究開発段階施設に対する適切な安全規制基準の確立は喫緊の課題

研究開発段階にある「もんじゅ」の安全規制は、商用軽水炉発電所のそれと大きく違って当然である。商用発電所は、設備、機器等のハードウエアも運転、保守等のソフト技術も、長年にわたる多数プラントの豊富な経験をもとに、技術的に完成している。

一方、「もんじゅ」は、我が国唯一の高速原型炉であり、ハードウエアもソフト技術もそれ自体研究開発対象であり、弱点、欠点を炙り出し、改善、改良し、その先に繋げることが大きな本来の使命である。規制委にとっても、「もんじゅ」ははじめての高速炉(原型炉)の安全規制であり、適切な安全基準はいかにあるべきか原子力機構と冷静に議論を重ねるべきである。それにはフランス、ロシア等の海外の先進事例が大いに参考になるであろう。

(2016年5月16日掲載)

関連記事

-

原子力災害は、家庭、職場、地域コミュニティという「場」を破壊するという意味において異質である。今次の東電福島原発事故のような大規模災害においては、金銭賠償では救済が困難な被害があり、それが被災者の生活再建を滞らせている要因であることをかんがみ、国あるいは地方自治体による地域コミュニティ再生の取り組みが、事故後早い段階においてなされる必要性、民法不法行為制度による対応とは別に、例えばダム開発における土地収用法を参考に、集落・地域の再建を図ること等を含む国による災害補償スキームを創設しておく必要性を指摘しておきたい。

-

2014年6月11日付河野太郎議員ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」に下記のようなことが書いてある。

-

東北電力についでBWR2例目の原発再稼動 2024年12月23日、中国電力の唯一の原子力発電所である島根原子力発電所2号機(82万kW)が発電を再開しました(再稼働)。その後、2025年1月10日に営業運転を開始しました

-

スタンフォード大学の研究者が米学術誌「エネルギーと環境科学」に福島の影響について論文を掲載しています。ただし、その内容については、疑問があります。アゴラ研究所の池田信夫所長が、コラム「福島事故の3Dシミュレーションについて」で解説しています。

-

前回、前々回と書いてきたように、政府は排出量取引制度の導入を進めている。 この制度の下では、事業者は排出権が無ければCO2を排出することができない。制度の名前こそ「取引制度」となっているが、その本質は排出量の「総量規制」

-

トランプ政権は日本の貿易黒字を減らすように要求している。「自動車の安全規制が非関税障壁になっている」と米国が主張するといった話が聞こえてくる。 だが、どうせなら、日本の国益に沿った形で減らすことを考えたほうがよい。 日本

-

はじめに 日立の英国原発凍結問題を機に原子力発電所の輸出問題が話題になることが多いので原発輸出問題を論考した。 原発輸出の歴史 原子力発電所の輸出国は図1の通りである。最初は英国のガス炉(GCR)が日本、イタリアに導入さ

-

はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間