原発をめぐる判断の混乱【言論アリーナ報告】

アゴラ運営のインターネット放送「言論アリーナ」。4月29日に原発をめぐる判断の混乱−政治も司法も合理的なリスク評価を」を放送した。

出演は原子力工学者の奈良林直さん(北海道大学大学院教授・日本保全学会会長)、経済学者の池田信夫さん(アゴラ研究所所長)が出演した。司会はジャーナリストの石井孝明だった。

奈良林さんは日本の原子力設計、安全工学の第一人者で、原子力の規制、安全対策について提言を重ねてきた。また池田さんは、原子力・エネルギー政策の問題点をこれまで指摘してきた。放送では地震と原子力規制問題を考えた。

原子力と地震、尽きぬ不安

司会・4月に原子力発電と地震をめぐる問題が続けて起きました。4月26日に志賀原発をめぐって原子力規制委員会の有識者会合が重要施設の下に活断層があるという報告書を公表しました。4月中旬から続く九州地震では鹿児島県にある川内原発を停止するかが問題になりました。3月に大津地裁が、関西電力高浜原発(福井県)の運転差し止めの判決を下し、再稼動した同原発は停止しました。福島第一原発事故のためか、地震について人々の心配は根強いものがあります。

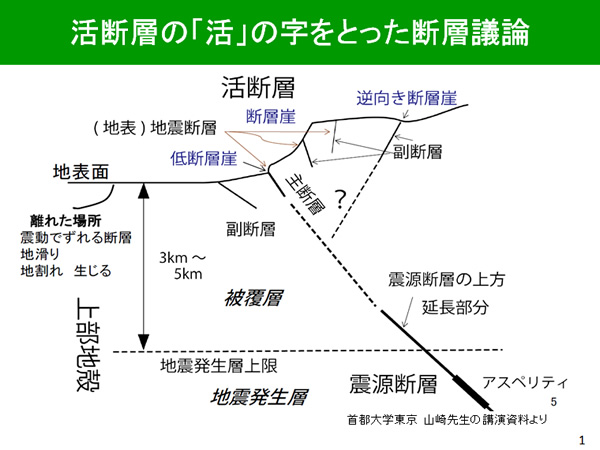

奈良林・まず活断層の説明をしましょう。地震を起こす活断層というのは、地下に震源があり、地震を引き起こす断層で、地下10キロ程度の震源と繋がっています。もちろん原発はそれを避けて建てられています。

(図1)

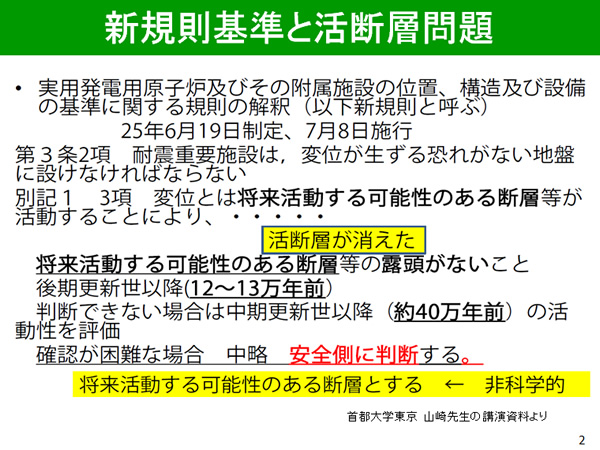

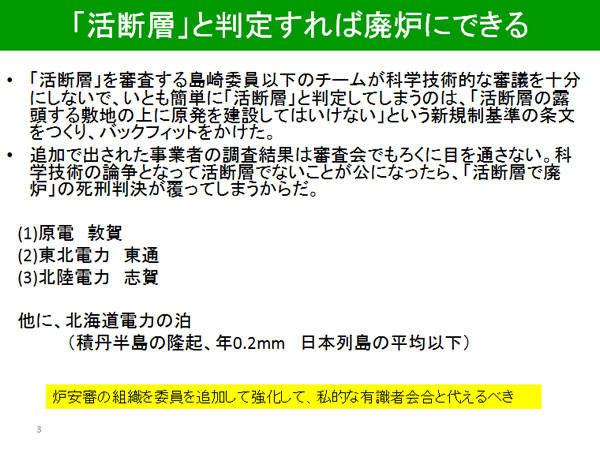

(図1)2012年に決まった新規制基準では、活断層をめぐって、「耐震重要施設は、変位が生じる恐れがない地盤に設けなければならない」(3条)「変位とは将来活動する可能性のある断層等」(同条ただし書き)という規定があります。これは震災前の「活断層」よりも、定義の範囲を広げています。そして日本原電敦賀、東北電力東通、北陸電力志賀の各原発で、「将来動くことは否定できない」断層があると、認定されました。これは非科学的な判断で、原子力発電プラントを廃炉にさせかねません。

(図2)

(図2) (図3)

(図3)池田・「将来動くことは否定できない」という文言で、断層という言葉の定義があいまいになっています。そしてこの取り組みは、一度つくられたプラントを、新たな法律に適用させる法の遡及適用、バックフィットの問題が生じます。原則として、こういうことは許されない。ところが原発だけ可能になっています。

奈良林・おかしな話です。新たな知見が見つかれば、それに対応することはありえるでしょう。福島事故は津波で発生したので、各原発では、津波防止対策を強化し、重要施設の水密性にする工事を行っています。建てた後に原子炉の近くに見つかる可能性はあるでしょう。それに対して工学的に補強工事をして対応することは可能です。活断層かどうかという議論で、原発を潰すのは無意味です。

池田・地震学者の人は、地震のリスクを最大限見積もり、原発はつくってはならないという人が多い。けれどその代替として石炭火力が増え、健康被害が増えたらどうするのかというと、ある有名な地震学者は「そういう議論はフェアではない」と返してきた。

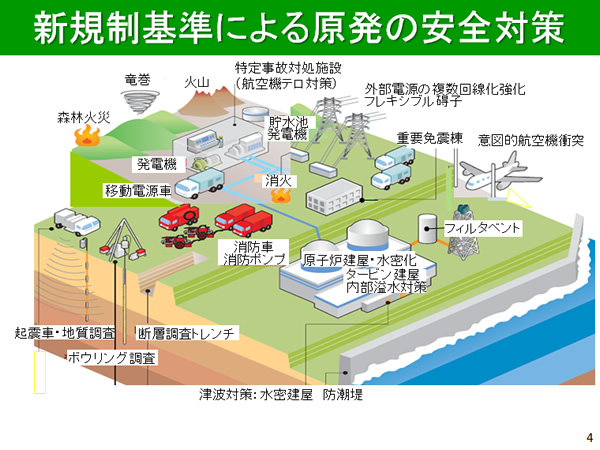

奈良林・その考えはおかしい。深層防護という考えがあります。鉄壁な対策をつくったとしても、それをあえて否定して適切に行われなかった場合に別の対策をする。そういう多層な取り組みを事故以降取り入れ、日本の原子力発電所の安全性は高まっています。

新規制基準では、世界で観測された大きな災害をリストアップして、それに対応しています。例えば竜巻とか森林火災とかです。また「B5b」というテロ対策の取り組みが米国で行われました。「テロに送電線を切断され、海水冷却ポンプを破棄されても炉心溶融を起こさないように準備すること」というテロ対策を想定しています。福島事故では津波という自然災害で、このような状況が引き起こされました。この対応も取り入れています。私たち日本保全学会は、こうした基準作りを手伝いました。

(図4)

(図4)ところが「羹に懲りて膾をふく」になってしまいました。安全対策は動かしながらできるのに、全部止めているわけですよね。どの国でも、国民に損害を与えていない形にして、原発の安全も高めている。日本はそうなっていない。事業者が利益を出さないと、安全対策の投資もできなくなるのです。

池田・法律上ではそうなっていますよね。そして国民に損害を与える形になっているわけです。こうした法律違反の可能性がある。

奈良林・アメリカの原子力規制委員会は、4000人の人員がいて約100基の原子力発電所を見ています。しかし重要なところだけチェックし、その他は事業者を信頼し、任せています。一方で、日本の規制庁は12年の発足当初は300人、現在1000人になりました。人が足りず、そして全部を見るから、時間がかかる。そして日本の規制は書類に片寄りすぎています。安全性は高まらないし、時間がかかるだけです。

地震と原発をめぐる認識の誤り

司会・4月から続く九州の地震で、鹿児島県北部にある九州電力川内原発に対して、不安が生じました。

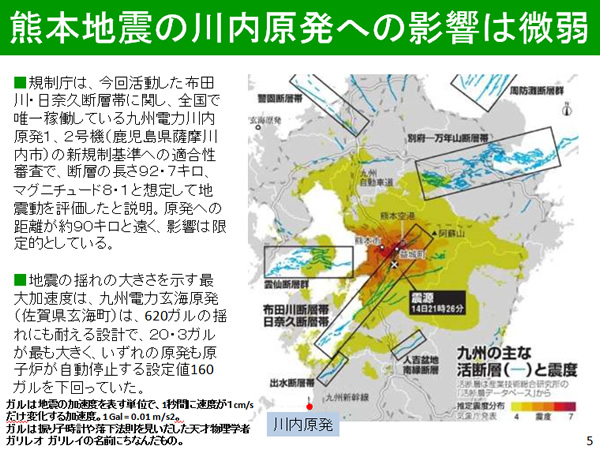

奈良林・これまで話したように、断層は原発の周辺にありません。(図5)今回の地震では川内原発で観測された地震動はガルという単位で見ると、水平の振動は8.6ガルでした。事前想定では160ガル以上の振動で、原則として自動緊急停止することになっていますし、子の原発は640ガルで対策をしています。危険はかなり小さいのです。その事実を知っていただきたいです。

(図5)

(図5)司会・そして裁判の問題が出ています。昨年4月、福井地裁が大飯原発(福井県)の差し止め訴訟でそれを認めましたが、12月に覆りました。今年3月には大津地裁で、稼動した高浜原発の差し止め請求の仮処分が認められてしまいました。

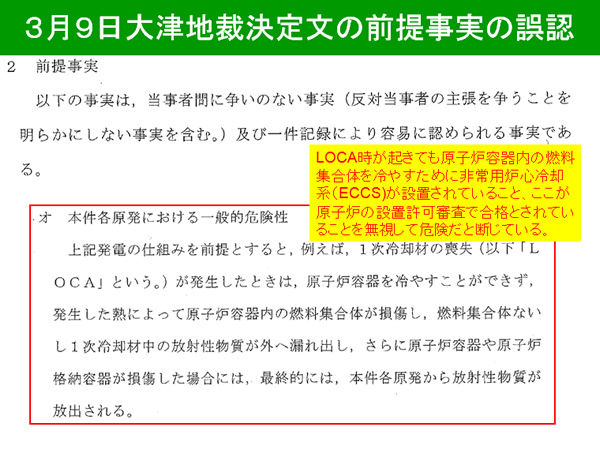

奈良林・いずれの裁判でも事実認定が間違いだらけなんです。今年3月」の内事実を元に裁判が行われ、あす。その前提事実が間違っています。一例ですが、大津地裁は、判定の前の前提事実として冷却材喪失事故(英語: loss-of-coolant accident :LOCA)を起こした場合に原子炉を冷やすことはできないとしています。

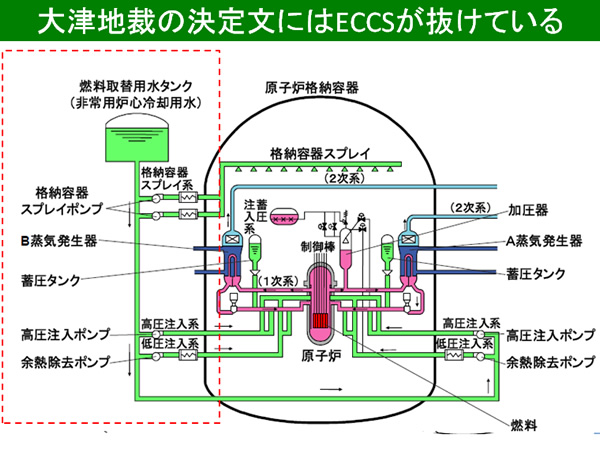

ところがそれを想定して、すべての原子炉に非常用炉心冷却装置(ECCS、Emergency Core Cooling System)がついています。前提事実そのものが間違っているのですから、判決はおかしいのです。

(図6)

(図6) (図7)

(図7)池田・こうした停止によって、原発1基当たり、代替燃料費が1日1-2億円でます。それが妥当なのかという話です。規制は適切に行われるべきなのですが、費用、手間、便益のバランスを考えるべきなのに、その配慮が乏しいのです。

原子力をめぐって、感情的に対応するのではなく、奈良林先生が示されるように、合理的に事実に基づいた対応をするべきでしょう。

【ニコニコ生放送でアンケートをした。原発の再稼動について聞いた。急ぐべきが65 .7%、急ぐべきではないが34.3%になった。】

(2016年5月30日掲載)

関連記事

-

滝波宏文参議院議員(自民党)(たきなみ・ひろふみ)東京大学法学部卒。94年に大蔵省(現財務省)に入省。98年米シカゴ大学大学院公共政策学科を修了し修士号取得。05年米国公認会計士試験に合格。09年から11年までスタンフォ

-

前回ご紹介した失敗メカニズムの本質的構造から類推すると、米国の学者などが1990年代に行った「日本における原子力発電のマネジメント・カルチャーに関する調査」の時代にはそれこそ世界の優等生であった東電原子力部門における組織的学習がおかしくなったとすれば、それは東電と社会・規制当局との基本的な関係が大きく変わったのがきっかけであろうと、専門家は思うかもしれない。

-

日本原子力発電の敦賀原発2号機の下に、原子力規制委員会は「活断層がある」との判断を昨年5月に下した。日本原電は活断層を否定する資料を提出し、反論を重ねた。規制委は今年6月21日に追加調査会合を開いたが、原電の主張を真摯に受け止めず、議論を打ち切ろうとしている。

-

電力料金が円安と原発の停止の影響で福島原発事故の後で上昇した。自由化されている産業向け電力料金では2011年から総じて3-4割アップとなった。安い電力料金、安定供給を求める人も多く、企業は電力料金の上昇に苦しんでいるのに、そうした声は目立たない。情報の流通がおかしな状況だ。

-

関西電力の高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを滋賀県の住民29人が求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)は3月9日に運転差し止めを命じる決定をした。関電は10日午前に3号機の原子炉を停止させた。稼働中の原発が司法判断によって停止するのは初めてだ。何が裁判で問題になったのか。

-

これを読むと、現状のさまざまな論点に目配りされ、「分析文書」としてはよくできている。ところが最近の行政文書によくあるように、何を実行したいのかが分からない。書き手が意図的にぼやかし、無責任に逃げようとしていることもうかがえる。

-

小泉純一郎元首相は、使用済核燃料の最終処分地が見つからないことを根拠にして、脱原発の主張を繰り返している。そのことから、かねてからの問題であった最終処分地の選定が大きく問題になっている。これまで、経産大臣認可機関のNUMO(原子力発電環境整備機構)が中心になって自治体への情報提供と、立地の検討を行っているが、一向に進んでいない。

-

9月の下北半島訪問では、青森県六ヶ所村にある日本原燃の施設も訪問した。日本原燃は1992年に電力会社の出資で設立された。天然ウランを濃縮して原子力発電用の燃料をつくる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間