水からのトリチウム除去が可能に-ロスアトム

(図1)ロスアトムがCGで作成した放射性物質トリチウム除去装置

(1日480立方メートルの水の処理が可能、サイズ :50 – 51 – 46 m)

(GEPR編集部より)

ロシアの国営原子力会社ロスアトムが6月、トリチウムの自らの分離を、グループ企業が実現したと発表した。東京電力の福島第一原発では、炉の冷却などに使った水が放射性物質に汚染されていた。その水では特別な装置で大半の放射性物質の除去には成功したが、水と性質が似ているトリチウムの除去ができなかった。

この技術は、どの国もこれまで大規模には成功していない。トリチウムは、放射性物質であるものの有害性は少ないとされ、どの国でも、また日本の他の原発でも一定量の外部環境への排出は認められている。

しかし政府は風評と批判を恐れるためか、福島原発の処理では、理由を明確にしないまま、このトリチウムを含んだ処理水を、東電にため込ませ続けている。3月時点で約1000基もの水タンクを建設し、80万立方メートル(3月時点)もの水を溜め込むことになった。

その問題を解決できる方法を探さなければならない。ロスアトムは、日本政府、東電の研究委託を受け、水とトリチウムの分離技術の開発を行っていた。もしこれが実用化されれば、福島原発の収束作業は一段と進むことになる。

GEPR編集部が、ロスアトム広報部に詳細の説明を依頼したところ、日本語に翻訳した説明文を寄稿してもらった。それを掲載する。技術的な単語の意味の不明な点はそのままにした。

[以下本文]ロスアトム広報部

2014年の秋に日本政府は福島第一原発で汚染水の除染技術の効率確定を目指す実験プロジェクトを実施するパートナーとしてロシアの国営原子力企業「ロスアトム」の子会社「ロスラオ」と「フローピンラジウム研究所」との協力を進めるように決めた。2016年2月三菱総合研究所(MRI Inc.) の専門家はデモ装置の検査を終わらせ、3月に「ロスアトム」は日本側に実験の結果報告書や福島第一原発で本格的な装置の立ち上げを目的としたプロジェクト提案をフィジビリテイスタディ(実証調査)も含め提出した。

半世紀にわたる原子力設備の利用や放射性原子関連機関の活動によって大量な放射性廃棄物が溜まるようになった。その一つはトリチウム含有の汚染水である。汚染水から放射性物質を取り除く既存の方法(吸着、抽出、蒸留など)ではトリチウムを回収できない。そのため汚染水の大部分はタンクに貯蔵される、もしくは大気中に放出されるという処分になる。

現在、トリチウム廃棄物の発生は主に原子炉(既存の軽水炉)、高中性子束加速器ターゲット(SNS、ADS技術)、高中性子束研究用原子炉によるものであるが、原子力のいかなる技術もトリチウム汚染の原因になり得る。

以上の技術はちなみに原子力発展国で将来性のあるものとされている。

今日世界で使われているトリチウム除去方法は1)真空水精留(WD過程)、2)電気分解と合わせた水/水素同位体交換反応(CECE過程)、3)二重温度水/水素同位体交換反応 (BHW)、4)水/硫化水素同位体交換反応 (GS過程)という主な4種類である。

それらの方法にはプラスとマイナス面がある。例えば水精留は重水の生産で開発されてきた技術である。汚染水からのトリチウム除去はHTO(高温酸化)とH2Oの揮発性の差に基づいている。600度でH2Oの圧力はHTOの1.056である。その方法のマイナス面は同温度を保つのにかかるコストや大規模な設備の必要性である。

「電気分解と合わせた水/水素同位体交換反応」というその技術は水と気体水素原子の同位体交換に基づいている。そのプロセスで重同位体(トリチウム)は液体として凝縮される。

HT(gas)+H20=HTO+H2

そのマイナス面としては汚染水の全量が電気分解されるため電気エネルギーの多消費とそれに関わってくる安全確保の追加装置の必要性が挙げられる。

連邦国営単一企業「ロスラオ」と株式会社「フローピンラジウム研究所」は以上の技術を組み合わせることによってその両方の欠点を乗り越えた汚染水からのトリチウム除染方法を開発した。

その汚染水処理システムは10 L/h~200 L/h の性能でトリチウムの濃度をロシアの基準「国家放射能安全標準-99」が定める標準レベル(7700 Bq/L)まで減損させ、トリチウムの濃縮を少なくとも1万回行うことができる(ロシア連邦特許権126183号)。

汚染水の大部分は一定の濃縮度に適切な蒸留塔の高さやエネルギー源(蒸気)の適切な消費量を合わせた蒸留装置で処理される。このように分離力を複数の装置の中で分配することによって分離コストが削減され、分離設備の規模も縮小される。他の利点はシステムで循環する水素の削減であり、それによって安全性も高まり、建設による資本コストも減る。

「フローピンラジウム研究所」は縮尺モデルで開発した技術過程やプロジェクトの実施プロセスの試験を行った。実験の結果、韓国の「ウルソン」とカナダの「ダーリントン」という同様なシステムと比べて資本コストを倍、ランニングコストを10倍減らすことができ、当技術の効率が実証された。

「ロスラオ」と「フローピンラジウム研究所」は日本の三菱総合研究所に福島第一原発でおよそ80万立体メートルのトリチウム含有汚染水(トリチウムの平均濃度は100万Bq/L)の当技術による処理を申し出、2014 年8月26日Kurion Inc. とGE-Hitachi とともにに落札した。

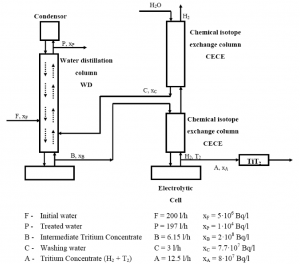

それ以降の15ヶ月間でデモ装置を立ち上げ、性能200 L/h 、トリチウム除去指数500で試験した。デモ装置の構造は以下の図に示されている。(図2)

2016年3月に「ロスアトム」の専門家はロシアで今後日本の福島第一原発の汚染水を処理するというデモ装置の実験を行い、成功した。三菱総合研究所向けのプロジェクトで真空蒸留と一重温度同位体交換に基づいた複合技術の全体的な試験が行われた。

2016年2月-3月行われた実験の結果、一日当たり400立方メートル、トリチウム除去指数500という性能を持った汚染水からのトリチウム除去装置の実物を建設するのは可能であるといえるようになった。トリチウム除去指数500を今後10倍上げるのも可能である。

モデル溶液(福島第一の汚染水に似せた液体)の48立体メートルは処理され、トリチウム濃縮や汚染水除染の倍率は目標のレベルまで下がった。実験の結果、一日当たり400立方メートル、トリチウム除去指数500という性能を持った汚染水からのトリチウム除去装置の実物を建設するのは可能であるといえるようになった。国際専門家によると、ロシアの技術はエネルギーの少消費で世界の同様な技術と比べて優れている。

(2016年7月19日更新)

関連記事

-

原子力規制、日本のおかしさ 日本の原子力規制には多くの問題がある。福島原発事故を受けて、原子力の推進と規制を同一省庁で行うべきではないとの従来からの指摘を実現し、公取委と同様な独立性の高い原子力規制委員会を創設した。それに踏み切ったことは、評価すべきである。しかし、原子力規制委員会設置法を成立させた民主党政権は、脱原発の政策を打ち出し、それに沿って、委員の選任、運営の仕組みなど大きな問題を抱えたまま、制度を発足させてしまった。

-

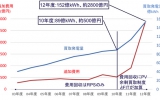

固定価格買取制度(FIT)等の再エネ普及制度では、賦課金を上回る費用が、国民の負担となっていることから、賦課金総額とともに、追加費用を推計した。追加費用とは、再エネ電力の買取総額から、買取によって不要となる発電部門の燃料費等の可変費を引いた費用である。

-

エネルギー戦略研究会会長、EEE会議代表 金子 熊夫 GEPRフェロー 元東京大学特任教授 諸葛 宗男 周知の通り米国は世界最大の核兵器保有国です。640兆円もの予算を使って6500発もの核兵器を持っていると言われてい

-

スマートジャパン 3月3日記事。原子力発電によって生まれる高レベルの放射性廃棄物は数万年かけてリスクを低減させなくてならない。現在のところ地下300メートルよりも深い地層の中に閉じ込める方法が有力で、日本でも候補地の選定に向けた作業が進んでいる。要件と基準は固まってきたが、最終決定は20年以上も先になる。

-

福島第一原発事故の放射線による死者はゼロだが、避難などによる「原発関連死」は事故から2014年までの4年間で1232人だった(東京新聞調べ)。それに対して原発を停止したことで失われた命は4年間で1280人だった、とNei

-

(1)より続く。 【コメント1・ウランは充分あるか?・小野章昌氏】 (小野氏記事「ウランは充分あるか?」) 無資源国日本ではエネルギー安全保障上、原子力しかない。莫大な金をかけて石油備蓄しているが、これは1回使ったら終わ

-

神々の宿る国島根の北東部に位置する島根半島から、約50キロメートル。4つの有人島と約180もの小さな島からなる隠岐諸島は日本海の荒波に浮かんでいる。島後島(隠岐の島町)、中ノ島(海士町)、西ノ島(西ノ島町)、知夫里島(知夫村)の4島合わせて約2万1000人(2013年3月末現在)が生活する隠岐諸島への電力供給を担う、中国電力株式会社の隠岐営業所を訪ねた。

-

先月政府のDX推進会議で経産省は革新的新型炉の開発・建設を打ち出したが、早くもそれを受けた形で民間からかなり現実味を帯びた具体的計画が公表された。 やはり関電か 先に私は本コラムで、経産省主導で開発・建設が謳われる革新的

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間