電気自動車は「エコ」か「エコノミー」か

テスラの新車「モデル3」(Wikipediaより:編集部)

テスラが新車を発表し、電気自動車(EV)が関心を集めている。フランスのマクロン大統領は「2040年までにガソリン・ディーゼル車の販売を停止する」という目標を発表した。つまり自動車はEVとハイブリッド車に限るということだが、それは可能だろうか。そして「エコ」なのだろうか?

まずドライバーにとって身近な問題から考えよう。EVの最大の問題は走行距離である。カタログ上は800kmを超す車種があるが、リチウム電池は自然放電するので、現実には300kmぐらいが限度だろう。セールスマンは「東京から箱根に往復するのが精一杯」というらしい。週末の家族旅行に使うのは、帰ってこられなくなるリスクが大きい。

行った先で電池が切れたらどうするか。今は充電スタンドはほとんどないので、それが今後、整備されるかどうかが大きな問題だが、「充電スタンドは当てにするな」というのがプロの助言だ。今のようにEVが少ないと、東京の都心以外では充電スタンドは商売として成り立たない。基本的に自宅で充電できる人が使うものだから、集合住宅では困難だろう。もちろん長距離の業務用には使えない。

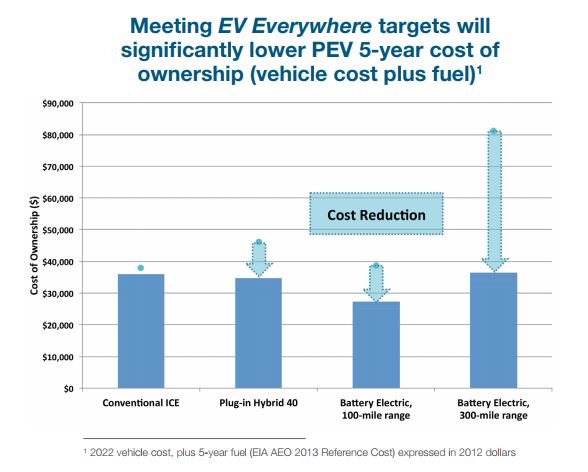

ではEVは、ガソリン車より「エコノミー」だろうか。走行距離あたりの燃費(電気代)でみると、EVはガソリン車の約半分だが、これは電池のコストを含む所有コスト(ownership cost)で考える必要がある。これは車種によって大きく違うが、米エネルギー省(DoE)の調べによれば、次の図のように5年間の所有コストは、ガソリン車(ICE)の平均3万6000ドルに対して、EVは約8万ドルと2倍以上である(2013年現在)。これを2022年にはガソリン車と同じレベルに下げるのがDoEの目標だ。

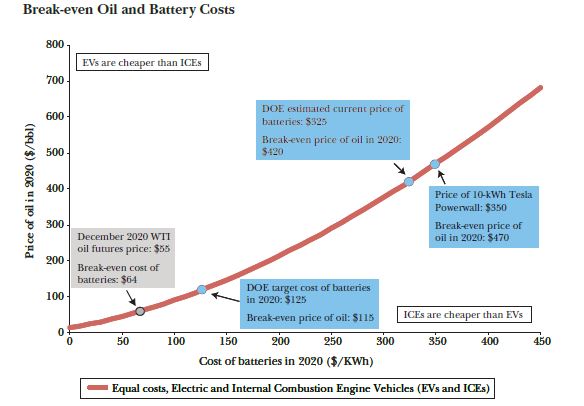

ガソリン車のコスト優位性は、原油価格に大きく依存する。次の図はシカゴ大学のチームによる推計だが、現在の電池コスト325ドル/kWhでは、原油価格が1バレル=420ドルまで上昇しないとEVが割安にならない。電池が2020年にDoEの目標とする125ドルまで下がると、バレル115ドルで両者は同じになる(日本のガソリン代はアメリカの約2倍だが、電気代も約2倍なので相対的な関係は同様)。

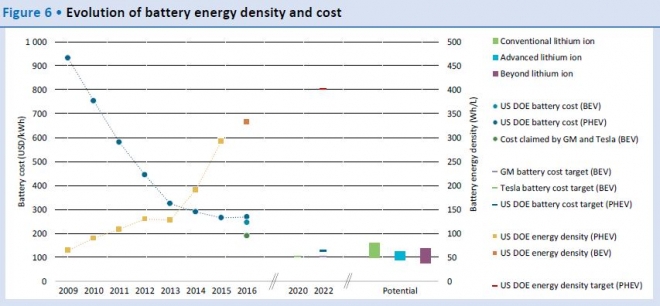

しかし電池のコスト削減は困難だ。EVのほうが開発初期なのでイノベーションの余地は大きいが、ガソリンエンジンの熱効率も30%前後と低いので、あと2~30%は上げる余地がある。OECD/IEAによると、電池のコストは図の左のようにここ数年、下げ止まっており、少なくともリチウム電池では飛躍的なコスト削減はむずかしい。

ではEVは「エコ」だろうか。一見、EVのほうがCO2の排出量が低いようにみえるが、発電のために火力発電所を使っており、リチウム電池は採掘と製造の過程で多くのCO2を排出する。それを合計すると、EVのCO2排出量はガソリン車に比べて1割ぐらい(1台3~5トン)少ない、というのがロンボルグの計算である。

5トンというのは、4000円/トンの炭素税をかけるとすると2万円。この程度のメリットのために莫大な補助金を出すのは、気候変動対策としては効率が悪い。それより日本では原発を普通に動かせば、発電所のCO2排出量は半分になる。原発ゼロにすると2030年代に電気代は2倍になり、EVはガソリン車よりはるかに高くなる。

以上はざっくりした計算だが、今のところEVはガソリン車に比べて「エコノミー」ではない。充電設備をそなえた一戸建ての家に住み、最大でも箱根ぐらいしか遠出しない「意識の高い」ドライバーが乗る、すきま商品と考えたほうがいい。CO2を考えると「ややエコ」だが、ガソリン車を禁止するのは社会的コストが大きすぎる。気候変動対策としても、炭素税のように非裁量的な政策のほうが効率的だ。

日本では今のまま原発をゼロにすると、電気代が上がってEVはさらに高価になり、CO2排出量も増える。フランスの場合は電力の80%を原子力に依存しているので、EVへの切り替えがエコになるが、日本ではエコにもエコノミーにもならないのだ。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

福島原発事故をめぐり、報告書が出ています。政府、国会、民間の独立調査委員会、経営コンサルトの大前研一氏、東京電力などが作成しました。これらを東京工業大学助教の澤田哲生氏が分析しました。

-

政府が2021年7月に発表した「2030年CO2排出46%削減」という目標では、年間の発電電力量(kWh)の総量を現在の1兆650億kWhから9400億kWhに低減(=省エネ)した上で、発電電力量の配分を、再エネ38%、

-

ロシアへのエネルギー依存を脱却すべく、欧州が世界中からエネルギーを買い漁っている。この影響で世界のエネルギー価格は暴騰した。これに耐えかねて、開発途上国では石炭の増産と石炭火力発電の利用計画が次々と発表されている。 ニュ

-

2025年11月29日のblackoutnewsによると「ソーラーボーナス-ドイツ緑の党は全世帯に600時間分の無料電力を要求」というニュースが報じられていた。 ドイツの新聞ダーゲスシュピーゲル紙の11月16日にも同内容

-

菅首相の所信表明演説を受けて、政府の温暖化対策見直しの作業が本格化すると予想される。いま政府の方針は「石炭火力発電を縮小」する一方で「洋上風力発電を拡大」する、としている。他方で「原子力の再稼働」の話は相変わらずよく見え

-

オーストラリアの東にあるグレートバリアリーフのサンゴ礁は絶好調だ。そのサンゴ被覆度(=調査地域の海底面積におけるサンゴで覆われた部分の割合)は過去最高記録を3年連続で更新した(図)。ジャーナリストのジョー・ノヴァが紹介し

-

新潟県知事選挙では、原発再稼動が最大の争点になっているが、原発の運転を許可する権限は知事にはない。こういう問題をNIMBY(Not In My Back Yard)と呼ぶ。公共的に必要な施設でも「うちの裏庭にはつくるな」

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間