エネルギー問題に民主主義は有効か

デモクラシーの歴史は長くない。それを古代ギリシャのような特権階級の自治制度と考えれば古くからあるが、普通選挙にもとづく民主政治が世界の主流になったのは20世紀後半であり、それによって正しい意思決定ができる保証もない。特に長期的な意思決定には適していない。

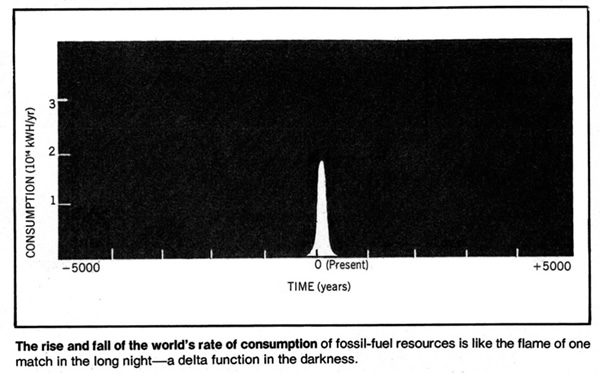

この図は1956年にハバートの描いた「長い夜に燃やす1本のマッチ」で、化石燃料があと数百年で枯渇することを示している。彼の「ピークオイル」論は間違っており、化石燃料の生産はあと100年ぐらいは枯渇しないと思われるが、非在来型を含めてもあと1000年続くことはない。

これが地球温暖化との違いだ。こっちは科学的には不確実だが、あと100年で破局的な気候変動が起こる確率はゼロではないので、われわれの子孫に影響が及ぶ可能性がある。これについてはCOPなどで世界的に対策が進められているが、化石燃料の枯渇についてはそういう合意がない。時間軸が長すぎるからだ。

長期的には、化石燃料の代わりは(広い意味の)原子力しかない。再生可能エネルギーは密度が低く、安定した電源にはならない。原子力は重量あたり石炭の300万倍のポテンシャルがあるので物理的には無尽蔵で、軽水炉以外にも多くの技術的な可能性があるが、民主主義には向いていない。

特に日本では感情問題で原発が止まったままで、こういう政治的コストを加算すると原発の新設は困難だ。安倍政権が原子力について積極的に動かないのは、自民党内にも「選挙で不利になる」という意見が強いからだろう。それは「民意」を反映しているともいえる。

この問題は財政の「シルバー民主主義」と似ている。島澤諭氏の計算では、社会保障の負担はゼロ歳児以下に片寄っており、まだ生まれていない世代が900兆円以上の債務を負う。

化石燃料も政府債務も、現在世代が負担を将来世代に先送りできるという共通点がある。時間は非対称なので、将来世代がエネルギー価格の上昇や莫大な社会保障債務に気づいたときは遅い。政府債務はそれまでに財政破綻で「清算」できる可能性もあるが、燃やしてしまった化石燃料は元に戻せない。

こういう超長期の選択において、民主主義とは何だろうか。気候変動が「人類の問題だ」とか「子孫の生命にかかわる」というなら、化石燃料の節約も人類の問題だ。エネルギーの枯渇は生命にかかわるが、コストを負担する将来世代の民意は普通選挙では表明できない。

この点で民主的でない国は有利だ。ロシアや中国の原子力開発が日本を超える日は遠くない。日本が原発を止めて無駄に燃やしている化石燃料は民主主義のコストともいえるが、製造業は否応なくエネルギーコストの国際競争にさらされる。せめて原子力技術を温存することが、われわれの世代のまだ見ぬ将来世代に対する責任だろう。

関連記事

-

これが日本の産業界における気候リーダーたちのご認識です。 太陽光、屋根上に拡大余地…温室ガス削減加速へ、企業グループからの提言 245社が参加する企業グループ、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は7月、GH

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

-

2022年11月にChatGPTが発表されてから2年と数か月、この間に生成AIはさらに発展し続けている。生成AIの登場で、Microsoft、Google、Amazon、Metaなどの大手テック企業が、2022~2023

-

賛否の分かれる計画素案 本年12月17日に経産省は第7次エネルギー基本計画の素案を提示した。27日には温室効果ガス排出量を2035年までに60%、2040年までに73%(いずれも19年比)削減するとの地球温暖化基本計画が

-

日本が議長を務めたG7サミットでの重点事項の一つは気候変動問題であった。 サミット首脳声明では、 「遅くとも2025年までに世界の温室効果ガス排出量(GHG)をできるだけ早くピークにし、遅くとも2050年までにネット・ゼ

-

こちらの記事で、日本政府が企業・自治体・国民を巻き込んだ「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を展開しており、仮にこれがほとんどの企業に浸透した場合、企業が国民に執拗に「脱炭素」に向けた行動変容を促し、米国

-

(GEPR編集部)原子力規制委員会は、既存の原発について、専門家チームをつくり活断層の調査を進めている。日本原電敦賀発電所(福井県)、東北電力東通原発(青森県)に活断層が存在すると同チームは認定した。この問題GEPR編集部に一般のビジネスパーソンから投稿があった。第三者の意見として紹介する。投稿者は電力会社に属していないが、エネルギー業界に関わる企業でこの問題を調べている。ただし匿名とする。

-

政府は、7月から9月までの3カ月間という長期にわたり、企業や家庭に大幅な節電を求める電力需要対策を決定しました。大飯原子力発電所3、4号機の再稼働が認められないがゆえに過酷な状況に追い込まれる関西電力では、2010年夏のピーク時に比べて15%もの節電を強いられることになります。電力使用制限令の発令は回避されたものの、関西地域の企業活動や市民生活、消費に大きなマイナス要因です。ただでさえ弱っている関西経済をさらに痛めつけることになりかねません。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間