原子力規制委員会はもっと早く審査してほしい

GEPRフェロー 諸葛宗男

はじめに

原発の安全対策を強化して再稼働に慎重姿勢を見せていた原子力規制委員会が、昨年12月27日、事故炉と同じ沸騰水型原子炉(BWR)の柏崎・刈羽6,7号機に4年以上の審査を経てようやく適合性審査の合格証を出した。3月14日には大飯3号機が起動し事故後6基目の原発再稼働となった。再稼働する原発が増えてきたため、国民には原子力規制委員会の姿勢を疑う向きもあるようだが、私は審査が遅すぎてこのままではエネルギー基本計画の目標すら達成できないことを危惧している。そこで原子力規制委員会の審査の実態について検証した。

原子力規制委員会の適合性審査に4年以上もかけて良いのだろうか?

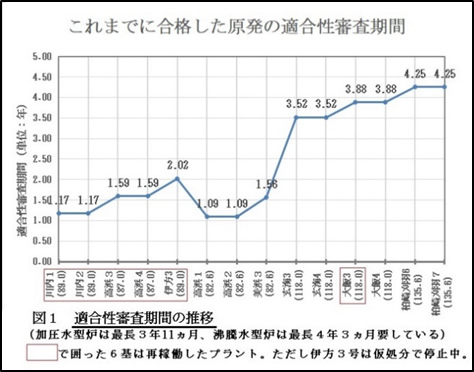

事故から7年経った現在、再稼働した原子力発電所はたった6基、適合性審査に合格したのは14基である。しかもその内の1基、伊方3号機は仮処分で停止している。問題は審査期間が長いことである。加圧水型炉(PWR)の大飯3,4号機は3年10ヵ月、沸騰水型炉(BWR)の柏崎・刈羽6,7号機はなんと4年3ヵ月も掛かっている。最初の川内1,2号機が1年2ヵ月で合格したのとは大違いである。

図1

図1で高浜1,2号機、美浜3号機の3基の審査期間が短いのは、これらの3基がいずれも40年超運転の延長審査だったためである。原子力規制委員会が発足した2013年7月8日に変更許可申請したのにまだ認可されていないのは北海道電力の泊1,2,3号機だが、今日認可されても審査期間は4年8ヵ月で、柏崎・刈羽6,7号機の最長記録を遥かに上回ることになる。標準審査期間のことを言った官僚がいたが、こんな異常に長い審査をどう弁明するのだろうか。普通の原発も高浜1,2号機、美浜3号機の3基と同じ程度の期間で審査できると思うが、なぜそれが出来ないのか理解できない。

再稼働が今のペースでは政府目標のベストミックスは達成できない

政府は2015年7月に2030年の総発電電力量を10,650億kWhに抑制し、その内の22~20%を原子力発電所で賄うとした長期エネルギー需給見通しを示した。再稼働が今のペースだと2030年に稼働している原子力発電所は多くても32基だ。残存寿命の短い順に32基並べると出力合計は約3089万kWになる。8760h/年で70%稼働すると189億kWhだから18%にしかならない。20%を達成するためには36基3555万kWの稼働が必要になる。36基の出力合計は218億kWhだから20%となる。2030年までに36基の再稼働が必要なのである。あと12年で30基の再稼働が求められることになる。問題は2034年から運転年数が60年に達する原子力発電所が発生することである。

2040年まで見ても’34に高浜1号(82.6万kW)、’35に高浜2号(82.6万kW)、’36に美浜3号(82.6万kW)が続けて廃炉になり、1年置いて’38に東海第二(110万kW)が運転期間60年に達する。米国では運転期間を80年に延長するための準備が始まっているが、我が国でも待ったなしである。もし、現状のまま運転期間が40年から1回20年の延長しか認められない現在のルールのままだった場合、2040年までに既述の4基357.8万kWの出力が減少する。さらに2045年までには11基878万kWもの出力が減少してしまう。40年運転期間60年超の運転を認めるよう延長する法改正を急ぐべきである。

電気料金に含まれる年間2.5兆円の原発費用に見合う発電を期待すべき

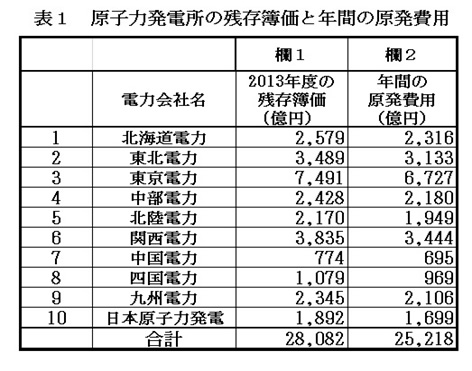

表1

電力会社は原子力発電所の稼働・不稼働に拘わらず原価償却している。すなわち、電力会社は原発であろうがなかろうが所有設備を償却しているのである。欄1には各電力会社の2013年3月末時点の残存簿価を示している。全国合計で2兆8082億円となっている。竹濱[注1]は東電の原子力発電所の費用は2012年~2014年の3年間平均で年間6727億円だとしている。

少し乱暴な仮定であるが、他の電力会社も原発の残存簿価[注2]比例で原発の費用が掛かっているとすれば、各電力会社の年間の原発費用は表1の欄2の通りとなり、全国合計で約2.5兆円となる。毎年2.5兆円も原発の償却費等の原価を負担しているのだから経済合理性の観点から発電させるのは当然である。再稼働に反対するのは全く奇異だ。反対している人達は2.5兆円もの原発の償却費等を自分たちが負担させられていることを多分知らない。どこかの篤志家が支払ってくれていると思い込んでいるに違いない。

[注1] 竹濱朝美「東京電力の料金原価に基づく原子力発電の費用」, 立命館産業社会論集,第48巻,第3号,p.49表6,2012年12月

[注2] 資源エネルギー庁「原子力発電所の廃止措置を巡る 会計制度の課題と論点」, 総合資源エネルギー調査会 電気料金審査専門委員会 廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ(第1回)資料5,p.11,2013.6.25

関連記事

-

風評被害: 根拠のない噂のために受ける被害。特に、事件や事故が発生した際に、不適切な報道がなされたために、本来は無関係であるはずの人々や団体までもが損害を受けること。例えば、ある会社の食品が原因で食中毒が発生した場合に、その食品そのものが危険であるかのような報道のために、他社の売れ行きにも影響が及ぶなど。

-

古野真 350.org Japan代表 石炭発電プラント(カナダ、Wikipediaより) (GEPR編集部より) 投稿原稿を掲載します。GEPRは、石炭火力の使用増加は環境配慮をすればやむを得ないという立場の意見を紹介

-

北海道新聞、4月17日記事。北海道電力が泊原発(後志管内泊村)の維持費として、2012年度から4年間に3087億円を支出したことが同社の有価証券報告書で分かった。

-

世界エネルギー機関(IEA)は毎年中国の石炭需要予測を発表している。その今年版が下図だ。中国の石炭消費は今後ほぼ横ばいで推移するとしている。 ところでこの予測、IEAは毎年出しているが、毎年「今後の伸びは鈍化する」と言い

-

気候変動対策を巡る議論は、IPCC報告書や各種の「気候モデル」が示す将来予測を前提として展開されている。しかし、その根拠となる気候モデルは、科学的厳密性を装いながらも、実は数々の構造的な問題点と限界を抱えている。 本稿で

-

池田(アゴラ)・日本の公害運動のパイオニアである、リスク論の研究者である中西準子さんが、1981年に「リスク許容度」という言葉を日本で初めて使ったとき、反発を受けたそうです。災害で「ゼロリスク」はあり得ない。

-

ESG投資について、経産省のサイトでは、『機関投資家を中心に、企業経営の持続可能性を評価するという概念が普及し、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして

-

最近、言論圧迫を政治の右傾の結果だとして非難する傾向が強いが、それは、非難している人たちが左派に属しているからだろう。現在、言論を本当に抑圧されているのは大概は右派の方だ。しかし、実態はなかなか国民の耳には届かない。 現

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間