kWとkWhはどう違うの?

エネルギー(再エネ)のフェイクニュースが(-_-;)

kW(設備容量)とkWh(発電量)という別モノを並べて紙面解説😱

kWとkWhの違いは下記URL『「太陽光発電は原子力発電の27基ぶん」って本当?』をクリック❗️😭https://t.co/BHKjxDZzqs小泉元首相インタビュー(東京新聞)https://t.co/QjQNsPljGA pic.twitter.com/3Yt0dHZCgD

— あ!かんでん坊や【公式】 (@a_kanden_boya) 2018年5月14日

東京新聞が「全電源、自然エネにできる」という小泉元首相のインタビューを掲載し、それに関西電力の公式サイトが突っ込んでいます。2040年に再エネが66.3%になるという予想は常識で考えてもおかしいと気づくはずですが、東京新聞は気づかなかったんでしょうか。

脱原発へ“意気軒昂”(昨年11月、山口の講演で:YouTubeから編集部)

この左側の数字はkW(キロワット)ベース、つまり最大限どれだけ発電できるかという能力です。再エネは電力のデコボコが多く、たとえば太陽光発電所は夜はまったく発電できないので、実際の発電量はこの1割ぐらいです。それが右側の発電量の実績の数字、つまりkWh(キロワット時)です。

kWhというとよい子のみなさんにはむずかしいでしょうが、電力×時間です。たとえば100万kWの原発を3時間うごかしたら、300万kWhになるわけです。最大発電量1万kWのメガソーラーが100基あっても、その1割しか動かないと、1万×100×0.1=10万kWhだから、3時間で30万kWhにしかなりません。この違いがわからないで「1万キロワットのメガソーラー100基で原発1基分」などと報道するマスコミがいまだに多いのは困ったものです。

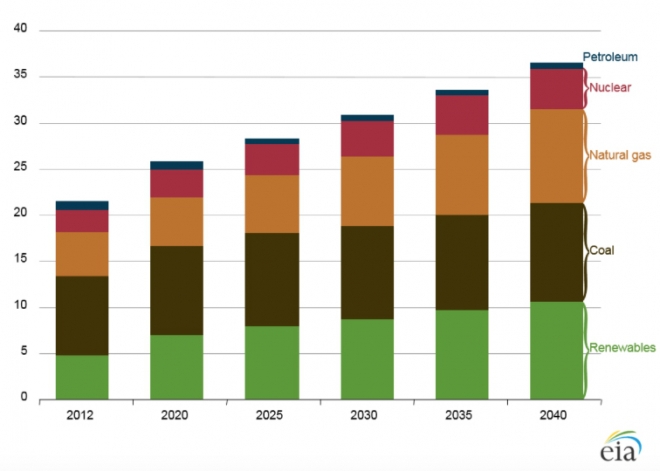

では実績ベースのkWhで、再エネはどうなるでしょうか。次の図はEIAの予想した世界の電力消費量ですが、2040年で再エネは発電量の約3割、石炭や天然ガスとほぼ同じです。それでも今の2倍近いですが、アメリカのように広い土地のない日本ではそこまで行かないでしょう。

きょう出た新しいエネルギー基本計画の素案では「再エネを主力にする」としていますが、再エネ比率を2030年に22~24%にするというこれまでの目標は変わっていません。これが最初の図の右側ですが、実現できるかどうかはわかりません。今の固定価格買い取り制度(FIT)をやめると、再エネへの投資は大きく減るでしょう。

再エネが増えるのはけっこうなことですが、小泉さんのいうようにそれで100%まかなうことはできません。電力は蓄積できないので、蓄電池が必要だからです。蓄電コストは発電よりはるかに高いので、再エネ+蓄電池ですべての電力をまかなうには、蓄電コストが今の1/28にならないといけない、というのがエネルギー情勢懇談会の計算です。

電気代は、貧乏人も払わないといけない「税金」です。問題は「原発ゼロ」にするかどうかではなく、経済性とともに地球温暖化も含めた環境リスクを考えて、社会的コストを最小にすることです。元首相がこんな簡単なかけ算もわからないのは困ったものですが、わかった上で彼を利用している人々が悪いと思います。

関連記事

-

エリートが勝手に決めた「脱炭素」目標の実現のための負担が明らかになるにつれて、庶民の不満が噴出しつつある。 警鐘を鳴らすのはイギリスの右寄りタブロイド紙Daily Mailである(記事、記事)(イギリスの新聞事情について

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

原子力規制委員会が、JAEA(日本原子力研究開発機構)によるもんじゅの運営に対して不適切な行為が多いとして、「機構に代わってもんじゅの出力運転を安全に行う能力を有すると認められる者を具体的に特定すること」と文部科学省に対して「レッドカード」と言える勧告を突きつけた。

-

広島高裁は、四国電力の伊方原発3号機の再稼動差し止めを命じる仮処分決定を出した。これは2015年11月8日「池田信夫blog」の記事の再掲。 いま再稼動が話題になっている伊方原発は、私がNHKに入った初任地の愛媛県にあり

-

9月6日午前3時8分ごろに発生した北海道胆振東部地震は最大震度7を計測し、直接被害のみならず、苫東厚真発電所の緊急停止を契機とした北海道全土の停電を通した二次被害を招くことになり、我が国全土に衝撃を与えた。本稿では東日本

-

SDGsの前身は2000年に国連で採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)です。2015年を最終年とし、貧困や乳児死亡率の削減、環境問題など8分類21項目を掲げた

-

ドイツの「ブラックアウト・ニュース(Blackout News)」は、欧州における脱炭素政策(欧州では「ネットゼロ」と称される)による経済的な悪影響を日々報じている。本稿では、その中でも特に産業の衰退(いわゆる産業空洞化

-

2030年の最適な電源構成(エネルギーミックス)を決める議論が経産省で1月30日に始まった。委員らの意見は原子力の一定維持が必要で一致。さらに意見では、割合では原発15%論を述べる識者が多かった。しかし、この状況に筆者は奇妙さを感じる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間