再エネ先進地域、九州の電力需給事情

今年も夏が本格化している。

一般に夏と冬は電力需給が大きく、供給責任を持つ電力会社は変動する需要を満たすために万全の対策をとる。2011年以前であればいわゆる旧一般電気事業者と呼ばれる大手電力会社が供給をほぼ独占しており、経済産業省から若干の指導はあるものの、基本的には電力の供給体制は彼らの裁量で差配することができた。

しかし2011年に福島第一原発事故が起き、2012年に固定価格買取制度が創設されて以降、原子力発電の稼働率が下がり、他方で人為的に発電量をコントールすることが困難な太陽光発電所が急速に増えたことで、電力供給をめぐる事情は大きく変わり、需給調整機能の高度化が求められるようになっている。

こうした変化を受けて経済産業省は現在次世代の送配電ネットワークに求められる機能に関する議論を深めていることは既報の通りだ。

こうした背景を踏まえ、今回から2回に分けて「再エネが大量に導入され、原発再稼働が徐々に進みつつある」という点において、他の地域を先んじている九州電力管内の2017年度の送配電事情を分析することで、送配電網をめぐる課題を整理したい。

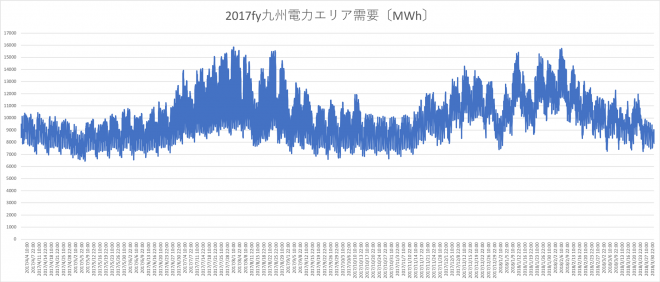

上の図は単純に九州電力管内の1時間あたりの電力需要(MWh)を折れ線グラフで表示したものだ。最小需要は2017年5月8日0:00の6453MWh、最大需要は2017年8月1日14:00の15,854MWh、さらに平均需要は10,034MWh、標準偏差は1804MWhとなっている。(小数点以下切り捨て)

前述したように夏、冬は電力需要が大きく、また変動も大きい。ただし年末年始は特殊要因で需要が小さくなっているのは非常に印象的である。他方、春、秋は需要が小さく変動も小さいという構造になっている。この電力需要に対して九州電力管内ではどの電源から、どの程度が電力が供給されているかを示したのが次の図だ。

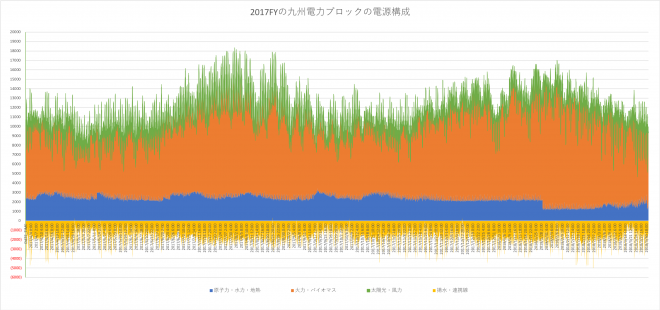

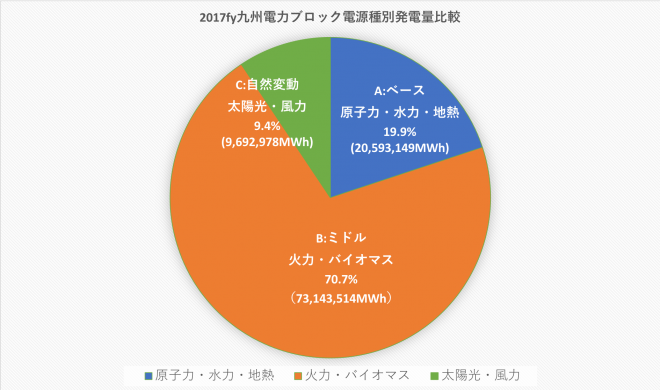

この図では、電源をその性質に合わせて「Aベースロード(ベース)電源:原子力、水力、地熱」「Bミドル電源:火力(化石燃料)、バイオマス火力」「C:自然変動電源:太陽光、風力」に分類している。それぞれ経済産業省の定義では

- Aベースロード電源:発電コストが、低廉で、安定的に発電することができ、昼夜を問わず継続的に稼働できる電源

- B ミドル電源:発電コストがベースロード電源の次に安価で、電力需要の動向に応じて、出力を機動的に調整できる電源

- C 自然変動電源:自然条件によって出力が大きく変動する電源

とされる。この分類に分けると、Bミドル電源の比率が圧倒的に一番大きく70.7%,、次がAベース電源が19.9%、最後がC自然変動電源9.4%となる。自然変動電源は2012年以前はほぼ0%だったので、この5年間で固定価格買取制度の影響でだいぶ導入が進んだと言えよう。なおAとCを合計した値(29.3%)に、バイオマス電源の比率(0.2%)を足し合わせた、29.5%が九州電力管内のCO2を排出しないいわゆる非化石電源の比率ということになる。残りの70.5%が化石電源で、端的に言って九州電力は火力発電に依存しているということになる。これは総計で見た図だが、電源構成を時間単位で分割したのが以下の図になる。

やや文字が細かくて見づらくなるかもしれないが、単位は同じくMWhで、Aベース電源(青)、Bミドル電源(オレンジ)、C自然変動電源(緑)の色分けは変えていない。これに加えてマイナス側に突起しているのが揚水発電と連携線の容量を足し合わせた「D調整力(黄色)」の項目である。九州電力管内の電力需要を超過して発電された分は、揚水発電の揚水用の電力として活用されるか、もしくは連携線を通して中国電力、関西電力方面に送られ、九州電力管内の電力需給が一致するように調整される。言うまでもないことだが、そうしなければ需給バランスが崩れて、系統全体がダウンしてしまう。

実のところ関西電力管内は原発の再稼働がそれほど進んでおらず、電源が不足している傾向があり九州方面からの電力を常時求めている傾向があるので、必ずしも「調整力」という命名は正しいわけではないのだが、ここでは便宜上そのように呼ばせていただく。見ていただければわかるように九州電力管内は域内需要に比して供給が超過している時間帯が多く、調整力が活発に利用されている状況にあることがわかる。

また自然変動電源の発電の変動が激しいことも見て取れ、前述のように総計で見れば9.4%の電力しか供給していない自然変動電源も、スポットで見れば3月〜5月といった電力需要が低い時期の晴天の日の昼は全体の電力需要の60~75%程度を供給している。例えば2018年3月25日 12:00は6054MWhで全体需要の78.16%の電力を供給している。この時は調整力をフル稼働することでなんとか出力制御をまぬがれたが、来年以降はおそらく太陽光発電の出力制御が実行されることになるだろう。

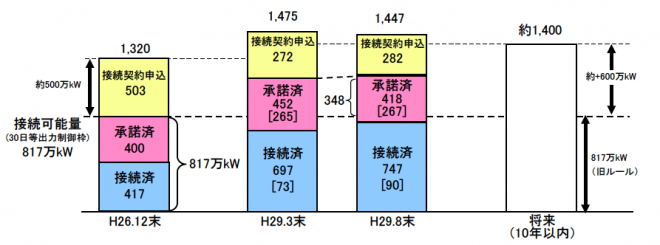

少し古いデータだが、九州電力管内の2017年8月時点の太陽光発電の接続量は7,470MW強で、連携承諾が認められ建設が見込まれる案件は4,180MWとなっている。つまり総計11,650MW強まで太陽光発電の増強が見込まれており、晴天の日の昼の稼働率が75%程度になると考えると、近い将来太陽光発電からだけでも8,737MWh程度の供給が見込まれることになる。こうなると需要が低迷する時期は、自然変動電源からの供給だけで需要の100%を超える時期も出ることになり、春・秋の出力制御は常態化することなるだろう。

以上簡単に九州電力管内の電力需給事情を見てきたが、このように太陽光発電の大量導入は必ずしも送配電網全体で見ればCO2削減という観点では効果的ではなく、また送配電網の需給調整に多大な負担をかけることが見て取れる。私は固定価格買取制度や太陽光発電の大量導入を非難するつもりは全くないが、このような特徴は事実として認識しておく必要があるだろう。

関連記事

-

このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。

-

鳩山元首相が、また放射能デマを流している。こういうトリチウムについての初歩的な誤解が事故処理の障害になっているので、今さらいうまでもないが訂正しておく。 放射線に詳しい医者から聞いたこと。トリチウムは身体に無害との説もあ

-

今年8月、EUは米国と結んだ共同声明で炭素国境調整メカニズム(CBAM)を事実上骨抜きにすると約束しました。 日本企業を苦しめてきたEU脱炭素規制の潮目が変わるか https://agora-web.jp/archive

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

-

引き続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:気候カルテルは司法委員会の調査から逃げ回る) 今回は日本企業(特にサステナビリティ部門の担当者)にとってと

-

国際エネルギー機関(IEA)が「2050年にネットゼロ」シナリオを発表した。英国政府の要請で作成されたものだ。急速な技術進歩によって、世界全体で2050年までにCO2の実質ゼロ、日本の流行りの言葉で言えば「脱炭素」を達成

-

今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は「ニコ生アゴラ」という番組をウェブテレビの「ニコニコ生放送」で月に1回提供している。今年1月19日の第1回放送は「放射能はそんなに危険?原発のリスクを考える」。有識者を集めた1時間半の議論の結論は、「福島に健康被害の可能性はない」だった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間