使用ずみ核燃料を「安全なゴミ」として処理するとき

六ヶ所村の日本原燃の再処理工場

日米原子力協定が自動延長されたが、「プルトニウムを削減する」という日本政府の目標は達成できる見通しが立たない。青森県六ヶ所村の再処理工場で生産されるプルトニウムは年間最大8トン。プルサーマル原子炉で消費できるのは年間5トンが限界なので、今のまま再処理が始まるとプルトニウムは増えてしまう。

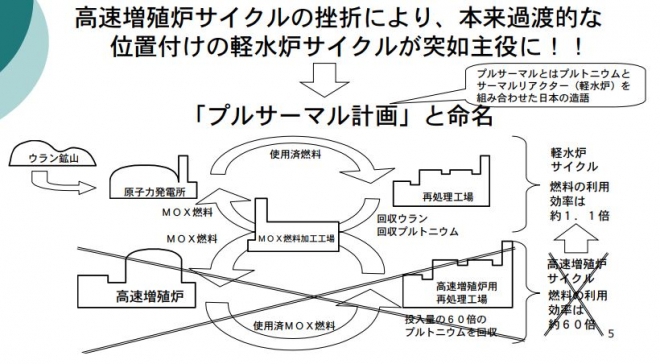

1950年代に原子力の平和利用が始まったとき、核燃料サイクルは合理的な計画だった。軽水炉は暫定的な技術で、最終的には高速増殖炉(FBR)を中心とした核燃料サイクルでプルトニウムを有効利用する計画だった。消費したプルトニウムより多くのプルトニウムを生み出す核燃料サイクルは、未来のエネルギーだった。

しかし1977年に突然、アメリカのカーター大統領が核燃料サイクルを打ち切り、世界各国にも再処理をやめるよう呼びかけたことが、今日に至る迷走の始まりだった。ヨーロッパは核燃料サイクルを継続したが、日本は非核保有国だったため、再処理にはアメリカの同意が必要だった。それが1988年の日米原子力協定である。

ところが中心となるはずのFBRがうまく行かず、多くの国が核燃料サイクルから撤退し始めた。通産省も撤退しようとしたが、電力会社は反対し、交渉は行き詰まった。そのころ出回ったのが「19兆円の請求書」と題する怪文書である。

これは2004年に、再処理工場の稼働を止めるべきだと考えた経産省の官僚がマスコミ向けに書いたものだ。その主な執筆者は、今の原子力規制庁長官、安井正也氏だといわれる。当時の村田成二事務次官も了解していたという。その内容は図のように核燃料サイクルは破綻し、再処理工場を動かすと19兆円のコストが発生すると警告するものだった。

その警告は、今も基本的には正しい。このとき「2.2兆円」と書かれていた再処理工場のコストは、2.9兆円に膨張した。FBRに代わりにプルトニウムを消費するため、経産省はフランスと共同で新しい高速炉ASTRIDの開発を進めているが、その計画も縮小された。使用ずみ核燃料を「燃料」として処理する現在の制度は、経済的には成り立たない。

非経済的な意味もない。日本が将来、核武装するとしても、プルトニウムは47トンあれば十分だ。使用ずみ核燃料をゴミとして処理する政策転換は避けられない。当面は「全量再処理」という法律の原則を変更して、直接処分のオプションを認めることだ。これによって電力会社の資産が大幅に減価するので、会計上の救済措置が必要だろう。

もう一つは青森県との協定で、使用ずみ核燃料は「ゴミではなく燃料だ」という建て前になっているため、それをゴミと認めると「元の原発に返却する」といわれることだ。2012年に民主党政権が失敗した原因もこれだったが、この協定に法的拘束力はない。政府が青森県と再協定を結び、六ヶ所村を最終処分場にすればよい。

このとき本質的な問題は、使用ずみ核燃料が「10万年後も危険」だとか、原発が「トイレなきマンション」だとかいう類のデマを払拭することだ。原子炉から取り出した燃料棒で、核兵器をつくることはできない。プルトニウムの経口毒性は砒素や水銀より低いので、そういう重金属と同等の安全基準で管理すれば十分だ。

具体的には原発の敷地内にキャスクを建て、空冷で乾式貯蔵すればいい。原子炉建屋の中の使用ずみ核燃料プールの容積にはあと数年で限界が来るが、敷地には十分余裕がある。海外ではサイト内で乾式貯蔵しており、日本でも四国電力が申請している。原子力規制委員会も認める方針だ。

その障害になっているのも「使用ずみ核燃料は六ヶ所村に送って再処理する」という建て前だ。いつまでもサイト内に置くことに、原発の地元が反対するからだ。この原因も核燃料サイクルを前提とした原子力行政にあるので、それを変更するしかない。

技術的には原子力の可能性は大きいが、今は政治的にきわめて困難だ。使用ずみ核燃料を乾式貯蔵して時期を待てば、またゴミが燃料になる日も来るかもしれない。今は国がいったん核燃料サイクルを打ち切り、長期的に原子力を温存する戦略を考えるときだろう。

関連記事

-

「ございません・・・」 28日の両院議員懇談会を終えても、石破首相の口から出てくるのは〝(続投の意思に変わりは)「ございません」〟の一点張りである。 選挙3連敗、意固地な石破氏の元に自民党はその中核部分からどんどんじわじ

-

(前回:化石燃料は、風力・太陽光では置き換えられない!) 前回に続き、米国でプロフェッショナル・エンジニアとして活躍されるRonald Stein氏と共同で執筆しましたので、その概要をご紹介します。 はじめに 近年、世界

-

6月30日記事。環境研究者のマイケル・シェレンベルガー氏の寄稿。ディアプロ・キャニオン原発の閉鎖で、化石燃料の消費が拡大するという指摘だ。原題「How Not to Deal With Climate Change」。

-

有馬純 東京大学公共政策大学院教授 今回のCOP25でも化石賞が日本の紙面をにぎわした。その一例が12月12日の共同通信の記事である。 【マドリード=共同】世界の環境団体でつくる「気候行動ネットワーク」は11日、地球温暖

-

9月の下北半島訪問では、青森県六ヶ所村にある日本原燃の施設も訪問した。日本原燃は1992年に電力会社の出資で設立された。天然ウランを濃縮して原子力発電用の燃料をつくる。

-

「気候変動についての発信を目指す」気象予報士ら44人が共同声明との記事が出た。 マスコミ報道では、しばしば「物事の単純化」が行われる。この記事自体が「地球温暖化による異常気象が深刻化する中」との前振りで始まっており、正確

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

「本当のことを言えば国民は喜ぶ、しかし党からはたたかれる」 石破が首班指名され、晴れてゲル首相になったのちに野党の各党首を表敬訪問した。 このふと漏らしたひとことは、前原誠司氏を訪れたときに口をついて出た。撮り鉄・乗り鉄

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間