トランプ政権人事と温暖化問題への影響

トランプ政権のエネルギー温暖化対策やパリ協定への対応に関し、本欄で何度か取り上げてきたが[注1]、本稿では今年に入ってからのトランプ政権の幹部人事の影響について考えて見たい。

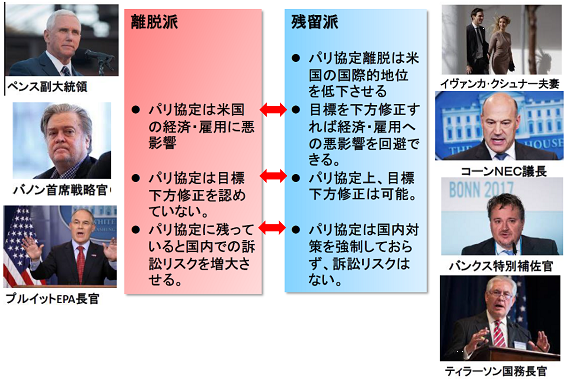

昨年半ば、米国がパリ協定に残留するか否かが大きな論議をよんだが、その時、政権内の構図は下図のようなものであった。

図1:パリ協定残留・離脱をめぐる政権内の議論

結局、パリ協定をキャンセルするという選挙公約の実現にこだわったトランプ大統領は離脱派の議論を採用し、6月のパリ協定離脱表明につながったのは周知の通りである。しかしオバマ政権時代に米国はパリ協定を批准し、締約国になっているため、トランプ大統領の演説一本で離脱が完了するわけではない。パリ協定から法的に離脱するには発効後3年経った2019年11月に気候変動枠組条約事務局に離脱を正式通報せねばならず、その後1年で離脱が確定することになる。

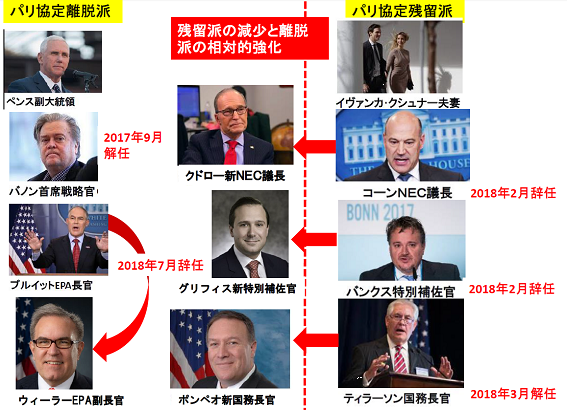

このため、厳密に言えばパリ協定離脱派完了しておらず、トランプ大統領がオバマ政権の目標を下方修正することによって「better deal」をし、パリ協定に残留するという可能性も残っていた。昨年9月に離脱派の中の最強行派であったバノン首席戦略官が解任され、政権を去ったことは、筆者を含め米国のパリ協定残留を望む立場からすれば良いニュースであった。

しかし、今年に入り、トランプ政権上層部で相次ぐ交代が生じた。筆者と旧知であり、パリ協定残留派であったホワイトハウスのバンクス特別補佐官は何年も前のマリワナ吸引を理由とした機密情報へのアクセス制限を不満として政権を去り、後任にはトランプ大統領の選挙キャンペーンに関与し、政権発足後、政治任用でエネルギー省高官となっていたグリフィス氏が任命された。彼はトランプ大統領に忠実であることを評価されて起用されており、パリ協定離脱を支持しているという。

また2月にはコーン国家経済会議(NEC)議長が通商政策をめぐるトランプ大統領との意見対立を背景に辞任をし、後任には保守派の経済評論家のクドロー氏が就任した。コーン前議長はサミットシェルパとして米国のパリ協定残留に対する他国からの期待を体感しており、政権内では残留派と目されていた。他方、クドロー新議長はトランプ大統領のパリ協定離脱表明を「化石燃料に対する戦争の終焉である」と評価している。

加えて3月には同じくパリ協定残留派であったティラーソン国務長官が解任され、後任にポンペオ前CIA長官が就任した。ポンペオ長官はパリ協定に批判的であり、CIA長官就任時の議会ヒアリングでは気候変動が国家安全保障上の脅威であるという考え方につき“ignorant, dangerous and completely unbelievable”と批判している。

コーン議長やティラーソン長官の辞任、解任はエネルギー・温暖化政策が原因では全く無い。しかし今年に入ってからの一連の人事異動の結果、政権部内の勢力図はパリ協定離脱派優位に大きく傾いたと言える。残留派で残っているのはクシュナー・イヴァンカ夫妻くらいであり、最近、彼らのプレゼンスは見えにくくなっている。

図2:2018年に入ってからのトランプ政権幹部の異動

本年7月には出張へのファーストクラス利用等、様々なスキャンダルで批判を受けてきたプルイットEPA長官が辞任した。後任が固まるまで、ウィーラー副長官が長官代理となるが、彼は気候変動懐疑派の重鎮であるインホフ上院議員の補佐官や石炭企業であるマレーエナジー社のロビイストを勤め、第一次ブッシュ政権の際にはEPAにも勤務していた人物である。彼はパリ協定否定を含め、プルイット路線を引き継ぐと目されているが、オクラホマ州司法長官としてワシントン政治のアウトサイダーであったプルイット前長官に比してワシントンを熟知しているだけに、環境派は「トランプ大統領のアンチ環境路線をより効果的に実現する」と懸念している。

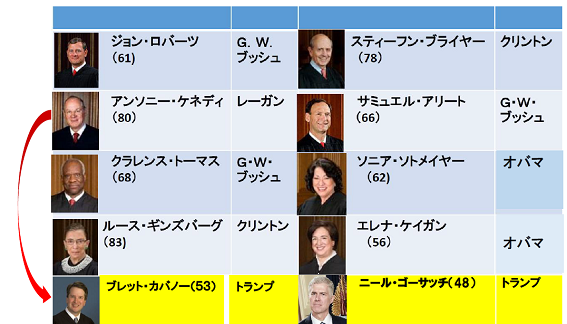

7月には最高裁判事人事も注目を集めた。9人いる最高裁判事のうち4人はクリントン、オバマ政権時代に任命されたリベラル派であり、4人はブッシュ、トランプ政権下で任命された保守派である。昨年2月にクリーンパワープラン差し止め判決に賛成し、その後急逝した保守派のスカリア判事の後任としてトランプ大統領はコロラド州巡回控訴裁判所のゴーサッチ判事を任命した。ゴーサッチ判事は保守色が強く、リベラル4、保守4の拮抗状態が維持されたわけだが、そうした中でキャスティング・ボートを握るとされたのがレーガン政権時代に任命されたケネディ判事である。彼は保守・リベラルの間の中間派とされており、大気浄化法に基づきEPAにCO2規制権限を付与するか否かをめぐってはリベラル派と共に賛成に投じ、これがトランプ大統領が廃止を公約したクリーンパワープランにつながった。

他方、昨年2月のクリーンパワープラン差し止め判決にあたっては保守派と共に差し止め判決を支持した。そのケネディ判事が高齢を理由に退任を申し出、その後任としてトランプ大統領が指名したのがワシントン連邦控訴裁判所のカバノー判事である。彼は憲法や法律を厳密に解釈し、行政府による環境規制は議会が明確に授権したもの以外は認めないというポジションをとってきた。議会によるブロックを防ぐため、行政権限で様々な環境規制を実施してきたオバマ政権の路線とは真逆の立場にいる。最高裁判事には任期がなく、終身である。下図の最高裁判事の年齢分布を見るとリベラル派には70歳代後半から80歳代の判事が2名おり、平均年齢70歳である一方、53歳のカバノー氏が最高裁判事に就任すれば保守派の平均年齢は59歳となる。保守派優位の構図は当面続く可能性が高く、米国の環境政策はしばしば裁判沙汰になることから、その終着点である最高裁で保守派が優位になることの意味合いは大きい。このため、民主党はカバノー判事の指名に反発し、上院での承認審議を中間選挙後に先送りすることを主張している。

図3:米国最高裁判事の顔ぶれ

このように今年に入っての一連の人事の動きを見ると、温暖化アジェンダについてはマイナスの材料が増えたことは間違いない。本年秋の中間選挙においてエネルギー温暖化政策がイシューになるとは思われず、当分、「冬の時代」が続きそうである。

[注1] 米国はパリ協定から離脱するのか

米国のパリ協定離脱問題をめぐって

トランプ政権のパリ協定離脱に思う

米国のエネルギー支配は実現するか?

トランプ大統領のパリ協定復帰発言をめぐって

関連記事

-

15日の報道、既視感があります。 エムケイ、EVハイヤー「CO2ゼロ」に 100円追加で排出枠 タクシー大手のエムケイ(京都市)は12月から、電気自動車(EV)を使い、温暖化ガス排出が実質ゼロのハイヤーの運行を始める。利

-

2004年、ドイツの環境相だったユルゲン・トリッティン氏は、再生可能エネルギー促進のための賦課金は「月額わずか1ユーロ、アイスクリーム一個の値段だ」と語った。 しかしそれから20年経った今、皮肉な事態が起きている。ドイツ

-

麻生副総裁の「温暖化でコメはうまくなった」という発言が波紋を呼び、岸田首相は陳謝したが、陳謝する必要はない。「農家のおかげですか。農協の力ですか。違います」というのはおかしいが、地球温暖化にはメリットもあるという趣旨は正

-

米国における電力自由化の失敗例としては、電力危機を引き起こしたカリフォルニアの事例が有名である。他方、成功例としてテキサス州があげられることがある。

-

外部電源喪失 チェルノブイリ原子力発電所はロシアのウクライナ侵攻で早々にロシア軍に制圧されたが、3月9日、当地の電力会社ウクルエネルゴは同発電所が停電していると発表した。 いわゆる外部電源喪失といって、これは重大な事故に

-

東日本大震災で事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所を5月24日に取材した。危機的な状況との印象が社会に広がったままだ。ところが今では現地は片付けられ放射線量も低下して、平日は6000人が粛々と安全に働く巨大な工事現場となっていた。「危機対応」という修羅場から、計画を立ててそれを実行する「平常作業」の場に移りつつある。そして放射性物質がさらに拡散する可能性は減っている。大きな危機は去ったのだ。

-

池田信夫アゴラ研究所所長。8月22日掲載。経産省横の反原発テントが、撤去されました。日本の官僚の事なかれ主義を指摘しています。

-

「原発事故に直面した福島のガンの増加の可能性は、仮にあるとして、0.0002%?0.0000の間。それなのに人々は避難を強制され、毎日表示されるガイガーカウンターの数値に囲まれ生活している」。ナレーションの後に原発と、福島の人々の姿、そして除染の光景が示される。これは必要なことなのだろうか

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間