小泉進次郎氏の悩みを解決するたった一つの方法

小泉進次郎氏ブログより

小泉環境相が悩んでいる。COP25で「日本が石炭火力を増やすのはおかしい」と批判され、政府内でも「石炭を減らせないか」と根回ししたが、相手にされなかったようだ。

彼の目標は正しい。石炭は大気汚染でもCO2排出でも最悪の燃料であり、今後22基も建設計画がある日本は先進国では突出している。それを減らそうという理想は正しいのだ。

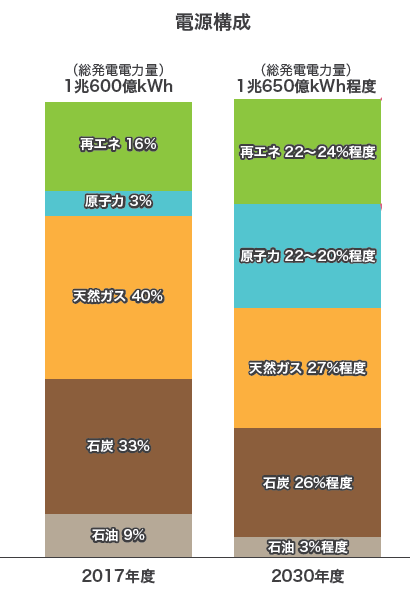

現在の電源構成とエネルギー基本計画(経産省)

しかし図の左のように石炭は日本の総発電電力量の33%を占めている。政府のエネルギー基本計画では、2030年度に石炭を26%(図の右)に減らすのが目標だが、これは現状では不可能だ。原発が予定どおり動かないからだ。

いま全国で稼働している原発は9基しかない。2030年度の目標を実現するには、少なくとも30基が動く必要があるが、安全審査中の18基がすべて動いたとしても、総発電量は今の3倍、10%程度にしかならない。再生可能エネルギーが予定どおり24%になったとしても、非化石電源は35%が限度だろう。

この状態で予定どおり火力を減らすと、化石燃料比率は56%になり、エネルギー供給に10%(1000億kWh)近い穴があく。この穴は天然ガス(LNG)か石炭で埋めるしかないが、LNGの価格は石炭の約2倍で大きく変動し、産地が中東に片寄っているので、エネルギー安全保障の観点からは好ましくない。消去法で考えると、石炭火力の現状維持は避けられないのだ。

これは技術的には容易である。全国に約100基ある石炭火力を最新鋭の機種に更新すればいいのだ。日本の石炭火力はクリーンで燃料効率が高いので、古い火力に比べてCO2の排出を減らせる。

今年4月から始まる電力自由化で、コスト削減圧力は強まる。電力会社が政治的に厄介な原子力から、石炭に転換するのは経営合理的である。これは環境問題にとっては好ましくないが、原子力にうるさいマスコミも、それよりはるかに危険な石炭には騒がない。

原発を止めたまま電力自由化する支離滅裂なエネルギー政策を進めた経産省も、電力会社の負担を減らすために石炭火力を支援してきた。石炭を減らすベストの方法は原発を再稼働することだが、環境省には何の権限もない。

パリ協定のCO2削減目標を見直す

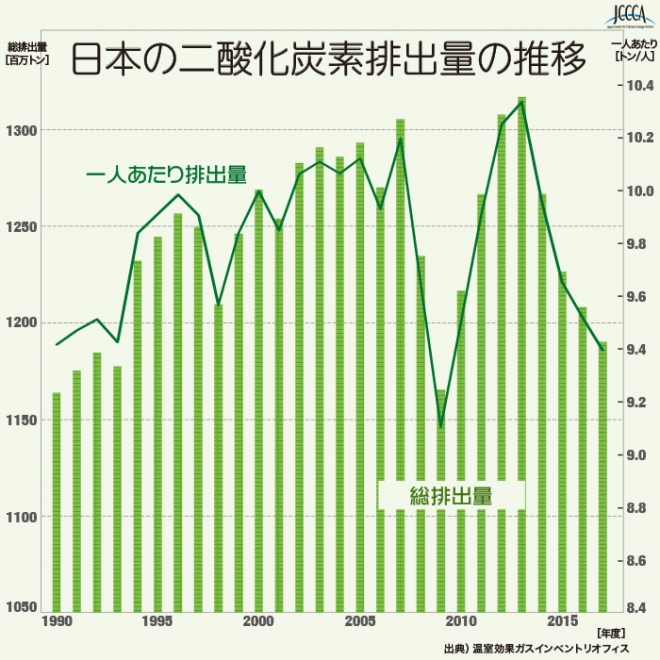

2030年度の電源構成は、CO2排出量を(2013年度から)26%減らすという日本のパリ協定の約束に対応しているが、これも実行不可能だ。次の図のように2017年の日本のCO2排出量は2013年から10%減ったが、26%には遠く及ばない。このままパリ協定を守ろうとすると、京都議定書のときのようにロシアや中国に何兆円も払って排出権を買わなければならない。

全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)調べ

しかし小泉氏の悩みを解決する方法が一つだけある。パリ協定の約束を見直すことだ。その「2100年に産業革命前から2℃上昇で安定させる」という目標には科学的根拠がなく、協定を完全実施しても実現できない。最新の推定では2100年に最大3℃上昇する可能性があるが、これは日本では大した問題ではない。

2℃目標には意味がないのだから、そのためのCO2削減目標(日本は26%)にも意味がない。パリ協定は罰則のない努力目標だから、2030年度の目標を2050年度に遅らせてもかまわないのだ。

世界中から批判が起こるだろうが、地球温暖化は基本的には熱帯の問題である。洪水や干魃は今でも起こっているので、開発援助はCO2削減よりインフラ整備に直接使ったほうがいい。全世界で温暖化対策に毎年1兆ドルかけても、温暖化を数年遅らせる効果しかない。その巨額のコストをもっと有効に使う方法を日本から提案してはどうだろうか。

関連記事

-

はじめに ひところは世界の原発建設は日本がリードしていた。しかし、原発の事故後は雲行きがおかしい。米国、リトアニア、トルコで日本企業が手掛けていた原発が、いずれも中止や撤退になっているからだ。順調に進んでいると見られてい

-

冒頭に、ちょっと面白い写真を紹介しよう。ご覧のように、トウモロコシがジェット機になって飛んでいる図だ。 要するに、トウモロコシからジェット燃料を作って飛行機を飛ばす構想を描いている。ここには”Jet Fuel

-

「40年問題」という深刻な論点が存在する。原子力発電所の運転期間を原則として40年に制限するという新たな炉規制法の規定のことだ。その条文は以下のとおりだが、原子力発電所の運転は、使用前検査に合格した日から原則として40年とし、原子力規制委員会の認可を得たときに限って、20年を越えない期間で運転延長できるとするものである。

-

「2050年のカーボンニュートラル実現には程遠い」 現実感のあるシナリオが発表された。日本エネルギー経済研究所による「IEEJ アウトルック 2023」だ。(プレスリリース、本文) 何しろここ数年、2050年のカーボンニ

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点㉑に続いて「政策決定者向け要約」を読む。 今回

-

原発における多層構造の請負体制は日本独自のものであるが、原発導入が始まって以来続けられているには、それなりの理由がある。この体制は、電力会社、原子炉メーカー、工事会社、下請企業、作業者、さらには地元経済界にとって、それぞれ都合が良く、また居心地の良いものであったため、この体制は関係者に強く支持されてきた。

-

ビューポイント 3月15日記事。福島第一原子力発電所の事故以降、原子力発電所の海外事情から、今後の日本の原子力発電について提言しています。

-

アゴラ研究所とその運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクのGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は12月8日、第4回アゴラシンポジウム「原子力報道・メディアの責任を問う」を静岡県掛川市で開催した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間